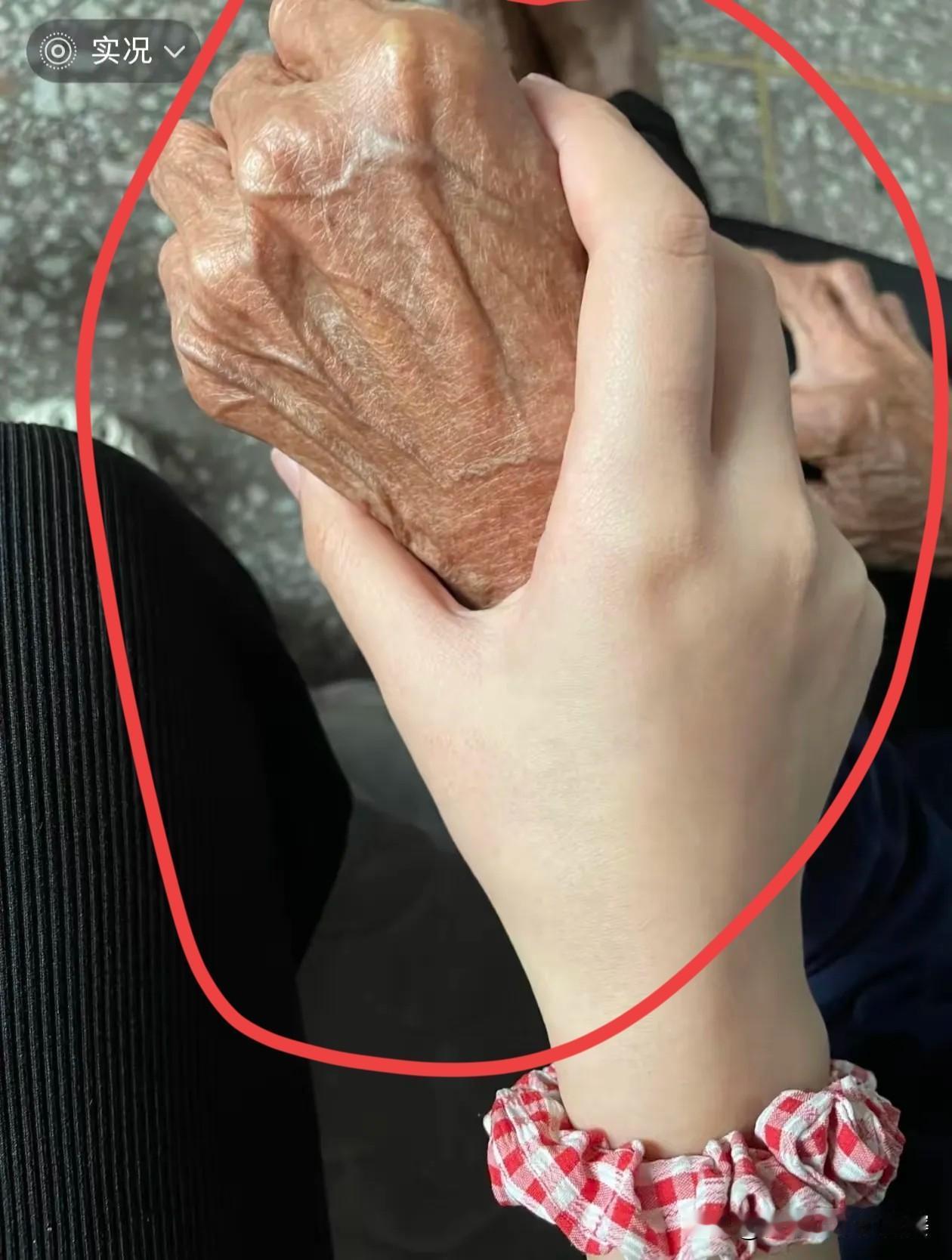

今天在大姨家吃饺子,我见识了一种极其节俭却又极为舒服的生活。大姨今年六十七,跟姨夫两个人住在老小区的两居室里,房子不大,却收拾得窗明几净,连窗台的缝隙都擦得干干净净。 今天去大姨家吃饺子,是下午三点多。 老小区的楼梯间飘着铁锈和尘土的味儿,三楼拐角那户门口堆着纸箱,可大姨家的门一打开,风里就裹着面香和阳光的味道。 我愣了一下——屋里亮得晃眼,白墙擦得能映出人影,窗台缝隙里连点灰星子都没有,窗台上那个掉了块瓷的搪瓷碗里,蒜苗绿得快滴出水来,根须在清水里舒展着,像一群小绿鱼。 大姨正站在案板前和馅,花白的头发用发卡别在耳后,蓝色围裙洗得发了白,却干净得没有一丝油星。 “来了?”她抬头笑,手上的面粉蹭到眼角,像落了点雪,“刚和上白菜猪肉馅,你姨夫去楼下买醋了,说少了那口酸,饺子就没魂儿。” 我往厨房瞅,瓷砖墙光可鉴人,调料瓶摆得像刚列队的士兵,连挂在墙上的抹布,都叠成了方方正正的小块,边角对齐了挂钩的边儿。 包饺子时,大姨拿起一片白菜帮子,对着光瞅了瞅,用指甲把最外层那点老筋剔下来,放进旁边的小碟里。 “这扔了可惜,”她头也不抬,“焯水后拌点香油、蒜末,晚上当小菜正好。” 说着,又用指尖捡起掉在桌上的两粒饺子馅,轻轻放回盆里,“粮食金贵,一粒都不能糟践。” 我心里偷偷嘀咕:现在谁家还在乎这点东西?超市里白菜帮子恨不得论捆扔,饺子馅掉桌上,早拿纸擦了扔垃圾桶了。 饺子下锅时,热气裹着香味往鼻子里钻。 捞出来装盘,皮薄得能看见里面粉粉的肉馅,咬一口,白菜的甜混着猪肉的香,汤汁在嘴里炸开,一点不腻。 姨夫这时推门进来,手里举着瓶醋,“楼下老王给的,说他闺女从山西带来的老陈醋,配饺子绝了!” 他坐下扒拉饺子,边吃边说:“你大姨挑肉,专挑那种带三分肥的,说太瘦了馅柴,得肥的出油才香;白菜呢,得用盐杀三遍水,挤得干干的,不然煮的时候出汤,饺子就软塌塌的不好吃。” 我这才注意到,桌上的盘子边缘虽然有个小缺口,却洗得发亮,连盘底的花纹都看得清清楚楚;姨夫用的筷子,是木头的,上面雕的简单花纹,被磨得光滑温润,一看就用了好多年。 原来这舒服,不是花钱堆出来的——不是精装修的房子,不是进口的家具,是把每样东西都用到心坎里:白菜帮子知道它能凉拌,就不扔;饺子馅知道它香,就不掉;旧盘子知道它干净,就不换。 以前总觉得“节俭”就是“抠门”,是舍不得吃舍不得穿,可大姨家的节俭,是懂每样东西的好,是惜每分力气的甜,不是穷,是把日子当回事儿。 “年轻那会啊,”大姨喝了口醋,慢悠悠地说,“你姨夫工资一个月才三十多块,我在家带孩子,四口人挤一间十二平米的小屋,买菜都得算着来——一块钱的肉要分两顿吃,白菜叶子给孩子包馅,帮子留着我和你姨夫煮面条,连酱油瓶都得倒过来控半天,生怕剩一点。” 她笑了笑,眼角的皱纹挤在一起,像盛着阳光,“那时候就想,日子再紧,屋里也得亮堂,东西也得干净,不然心里堵得慌;现在条件好了,可这习惯改不了,也不想改——你看这窗台,擦干净了,阳光照进来都亮堂,心里不就跟着亮堂了?” 那天的饺子,我吃了满满一大盘,撑得直打嗝,心里却熨帖得像被温水泡过。 回家的路上,路过便利店,没像往常一样随手买瓶饮料,而是想着,家里的玻璃杯洗干净了,泡点菊花,说不定比饮料还解渴。 原来让人舒服的生活,不用花很多钱,就像大姨擦窗台,不用买清洁剂,用旧报纸沾点水,一点点擦,缝隙里的灰没了,光就透进来了——日子也是,你对它用心,它就对你心软。 走到楼下时,回头看大姨家的窗户,夕阳正照在窗台上,那盆蒜苗的影子,长长地投在墙上,像一幅画。 窗台缝隙里那点亮,映着远处的天,蓝盈盈的——原来真正的好日子,就藏在这些擦得干干净净的缝隙里,藏在舍不得扔掉的白菜帮子里,藏在每一粒被珍惜的饺子馅里。

今天在大姨家吃饺子,我见识了一种极其节俭却又极为舒服的生活。大姨今年六十七,跟姨

优雅青山

2025-12-16 23:09:06

0

阅读:33