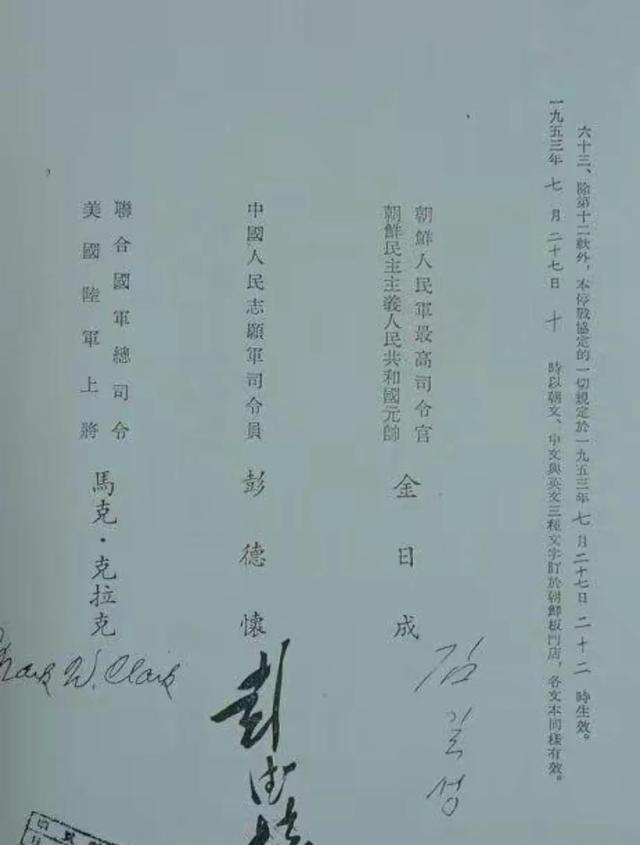

日本人曾经这样评价过抗美援朝战争,中国如果不出兵,美国人不会打到中国去,而美国人却用了超过450本著作来评价这场战争,将中国志愿军的英勇作战视为壮举,言外之意说,美国人是被打服了,这场战争是中国崛起之战。 这句话听起来好像是理性的假设,但在真实的历史语境下,却显得相当轻飘。 事实是美国飞机在战争爆发初期就频繁越界,对中国东北边境城市进行轰炸,鸭绿江边的铁路、桥梁、工厂接连中弹,东北重工业腹地岌岌可危。 再看美国第七舰队横插台海,实际上是在同时打开两个战略钳口,让新中国刚一立国就被拖入双线对峙。 站在1950年的地缘政治角度看,中国并不是“可以选择不参战”,而是被逼到了墙角。当时的苏联对朝鲜半岛的态度模糊。 美国在亚太的战略步步推进,中朝边界线几乎成了美军推进的前沿。这时候不出兵,东北安全就是空谈。 毛主席当时用一句话定了调:“我们不打,敌人就会打进来。”这不是事后诸葛,而是当时核心决策背后的理性判断。 反观美国,70多年间围绕朝鲜战争的研究写出了超过450本书。一些人喜欢理解为“美国人爱总结”,但实际上是美军对这场战争的结果一直耿耿于怀。 一支刚刚建国一年的国家出兵,却在几周之内将联合国军从鸭绿江边打回三八线,并在此后长达两年半的拉锯战中守住了谈判桌上的主动权。 这在美军历史上几乎是首次遭遇“非超级大国”的战略挫败。 美国陆军战争学院在2024年发布的研究报告中,罕见地把志愿军的后勤调度、夜战战术、坑道构筑、兵员调配等多项手段列为“非对称作战的典范”。 他们特别提到,在现代战争中,美军正重新研究“分布式部署”概念而志愿军早在1951年就在东线山区实践了这种战法。 “三三制”战术不是临时拼凑,而是源自中国军队长期对游击战和运动战的理解,这一点在美军战术教材中被反复引用。 更值得注意的是,抗美援朝后期,志愿军在缺乏制空权、后勤极其薄弱的情况下,仍能在正面与美军精锐部队血战数月不溃。 美军第2师、第7师等装甲和机械化部队,在长津湖、上甘岭等地接连吃瘪。美方战后对这些战役的复盘中,不乏“被打服”的语气。 美国西点军校在2025年春季课程中,首次将“朝鲜战争中的中方战术演变”作为研究专题之一,强调其“对现代地区冲突管理具有重要借鉴价值”。 如果说美国是在通过研究反思失利,那么日本学界对这场战争的认知则更复杂一些。战后日本对美依赖深重,长期在安全问题上对美国亦步亦趋。 直到近几年,随着中日关系的热度起伏,日本战略界才开始重新审视当年这场战争的意义。2024年日本防卫研究所发布的《东亚安全评估》中。 首次较为系统地分析了抗美援朝战争对东亚战略格局的深远影响。书中承认,如果没有这场战争,中国在国际体系中的地位不会如此迅速崛起,东北亚的力量平衡也将完全不同。 东京大学教授川岛真在其2025年新书中提到:“中国通过抗美援朝战争完成了国家安全战略的首次全面实践,也让世界第一次深刻意识到这个国家不是纸老虎。 这句评价在日本国内也引发了不少争议,但不可否认的是,日本战略界对中国军事战略的理解,已经不再仅仅停留在“规模大、人口多”的刻板印象上。 战争的胜败从来不只是看战场上的得失,更多的,是看战后的格局怎么改写。抗美援朝战争结束后,美国在亚洲的战略开始从直接对抗转向遏制与包围。 1954年成立的东南亚条约组织、1960年签署的《美日安保条约》,本质上是对这场战争“意外结果”的应激反应。而中国则因此在国际体系中获得了真正的战略话语权,也借此开始逐步走向全球议程的中心。 从2023年开始,随着朝鲜战争停战70周年的纪念活动陆续展开,这场历史事件又一次进入国际舆论的聚光灯下。 很多人重新拿出地图,研究那条三八线背后的地缘逻辑;也有人对比乌克兰危机和台海局势。 瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所2024年发布的报告指出,中国在抗美援朝战争中展现的“攻势防御”理念,在处理台海问题时体现为“战略耐心与底线管理”的结合。 这种“以战止战”的思维,在西方学术界正被重新定义为“非对称战略应对中的主动选项”。 2025年4月,中国提出的“半岛和平三步走”方案,虽然被一些媒体看作是重复套路,但实际上其中的“均衡处理安全关切”原则,是对当年停战谈判经验的延续。 1953年板门店谈判中,志愿军代表团在毫无制空权、弹药缺乏的情况下,仍能坚持谈判两年,最后逼美方接受停战方案,这种战略耐力,今天依然是中国处理复杂国际事务的重要底牌。 信息来源: 《震撼!71个瞬间,回眸志愿军空军参加抗美援朝战争历史》——中国军网