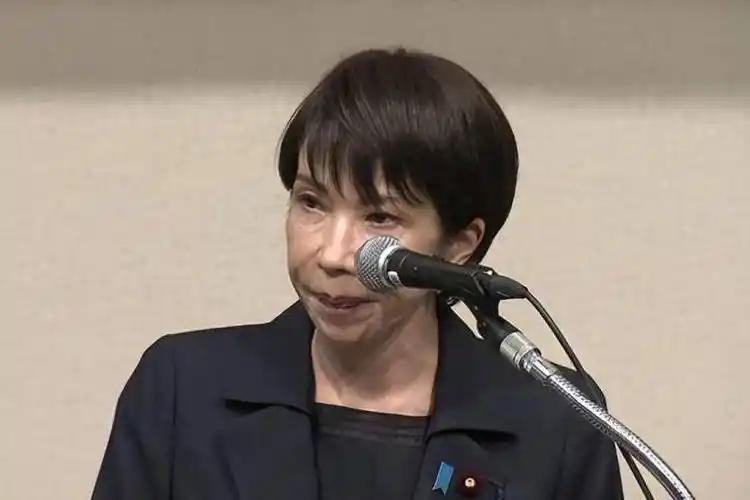

2025年11月,日本首相高市早苗在国会上的一句话,再次把台湾问题推向舆论的风口浪尖。她明确表示,“台湾有事”可能构成“存亡危机事态”,日本将可行使集体自卫权。 这不是一次口误,而是一次政策方向的转折,是日本政府第一次把对台军事介入力度提升到公开层面。 这句话的背后,不只是对地区局势的搅动,更透露出一个长期被忽视的事实:在台湾问题上,最不希望中国实现统一的,其实不是美国,而是日本。 外界长期把美国视为阻碍中国统一的“头号角色”,但真要细究起来,美国的立场更偏向全球战略布局,而日本的动机,则深植于历史、地缘、心理层面,甚至可以说是一种根深蒂固的“执念”。 从1895年到1945年,日本对台湾的殖民统治持续了整整半个世纪。这段历史并没有在日本彻底结束,反而在某些政治势力的记忆中,被不断美化、提炼、包装成“台湾情结”。 台湾在当时被视为日本南进战略的第一跳板,甘蔗、稻米、樟脑、矿产,日本从这片土地上获取的资源和战略收益,远超许多同期殖民地。 殖民者甚至在台湾推行了所谓的“皇民化运动”,强行抹去中华文化印记。这些历史操作,在今天依旧能在台湾岛内某些亲日派言论中找到残影。 当年二战战败,日本被迫依据开罗宣言和波茨坦公告放弃对台湾的一切权利。而这个“被迫”两个字,在日本右翼眼中,一直是心头之刺。他们从未真正接受台湾归属中国的现实,把这看作战后秩序强加的结果。 问题在于,日本战后的整个国家定位,并没有像德国那样进行彻底反省和制度清洗。美国出于遏制苏联的需要,很快扶植日本成为亚洲的桥头堡。军国主义的遗毒被掩盖,历史修正主义逐渐复苏。 直到今天,日本国内还有不少政治人物公开质疑包括南京大屠杀在内的战争罪行,否认侵略历史。这种对战争责任的逃避,直接影响了他们对台湾问题的态度。 除了历史情绪,日本对台湾的地缘焦虑也越来越明显。台湾海峡是日本能源和原材料运输的咽喉,每年有超过7亿吨的货物通过这一航道进入日本,一旦失控,整个经济运行都将受到冲击。 日本的资源高度依赖进口,绝大多数航运都绕不过台湾海峡。一旦两岸统一,这条“生命线”在战略上将由中国掌握。这种变化对日本而言,是不可接受的战略风险,哪怕只是想象层面,也让日本高层坐立难安。 而在军事层面,日本长年参与构建所谓“第一岛链”体系,台湾正是这个岛链的中轴。岛链的存在本质上是遏制中国向太平洋方向发展。 如果台湾回归中国,这条岛链将彻底断裂。对日本来说,这意味着长期以来维持的战略缓冲区将失效,中国的海军力量可能在短时间内出现在宫古海峡、冲绳海域,甚至影响到日本本土的安全认知。 这种对“战略后院”失控的恐惧,成为日本不断表态介入台海事务的直接诱因。 日本在东海的忧虑也不能忽视。钓鱼岛问题本已让中日关系紧张,如果中国完成两岸统一,势必加强在东海的执法与主权主张,这将使日本在岛屿归属、海洋划界、能源开发等多个层面陷入被动。 日本担心,统一后的中国在钓鱼岛问题上将拥有更强的实控能力。换句话说,台湾统一本身就是一个多米诺骨牌的起点,后续影响将全面压缩日本的周边战略空间。 进入2025年下半年,日本的动作越来越实质化。政治上,高市早苗试图通过修宪推动,提前完成将防卫费提升至GDP的2%的目标; 军事上,日本自卫队与台湾“海巡署”以“联合搜救”为名展开演练,自卫队舰机活动频繁出现在台湾周边空域和水域;外交上,日本加强了与所谓“日华议员恳谈会”的互动,鼓励更多政客窜访台湾,拉拢台当局。 日本的这些举动,不再是象征性的政治表演,而是有组织、有计划、有目标的实质性干预。 更值得警惕的是,日本正在试图通过多边场域推动“台湾国际化”。在G7、美日印澳机制、美日韩同盟等平台上,日本不断散布“台海稳定对全球安全至关重要”的叙述。 意图将台湾问题从中国的内政议题包装成“国际责任”。这种话术的最大风险在于,它正在为未来的“多国干预”寻找舆论合法性。 中国方面的态度已不再模糊。2025年11月13日,中国外交部副部长紧急召见日本驻华大使,直接点名高市早苗的言论是对中国主权的严重挑衅。 中国外交部指出,台湾是中国的一部分,这是战后国际秩序的重要组成部分,也是中日关系的根本政治基础。日本的做法已构成对《中日联合声明》等政治文件的实质性违背。 军事层面,中国继续加强台海战备巡逻,并在东海开展高强度实战演练。这些动作并非虚张声势,而是在实际构建应对外部干涉的能力框架。 中国军方已连续数月进行联动演训,涵盖海空一体、多军种协同、岛礁夺控等多个科目,具备随时应对突发事态的实战条件。 信息来源:国台办回应高市早苗涉台错误言论——央视网