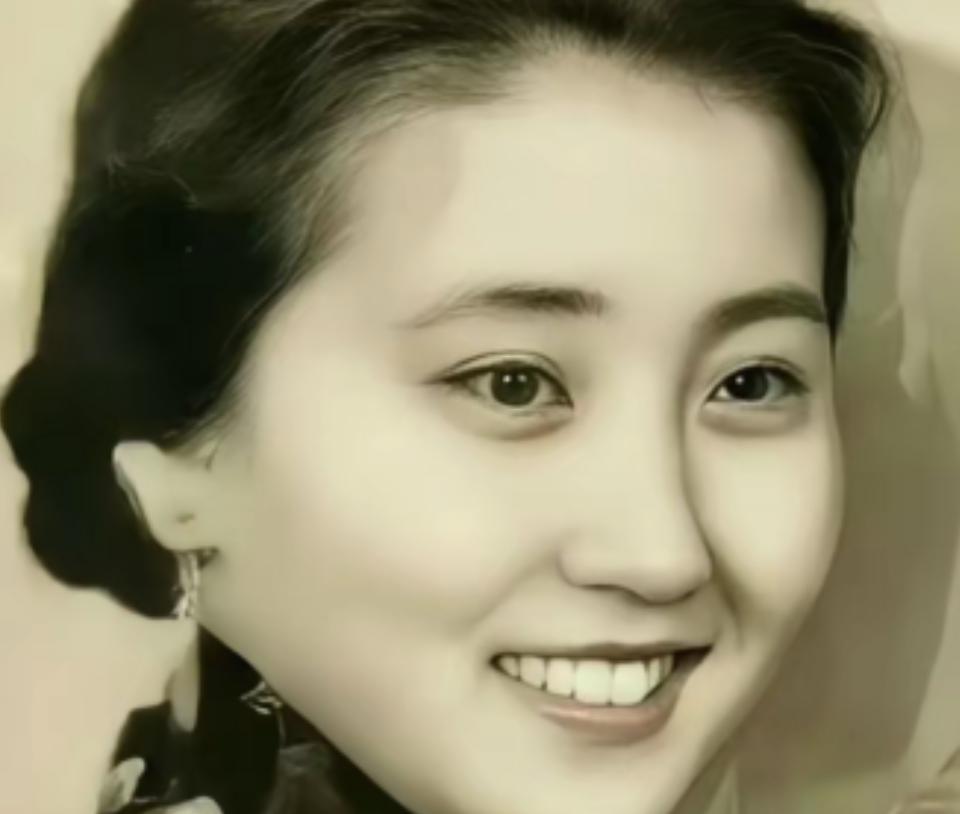

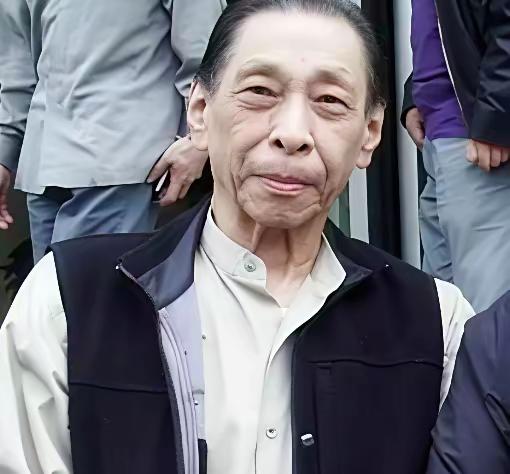

2012年,蒋英在北京逝世,葬礼十分隆重,她的遗体上覆盖着鲜红的党旗,可是,却有人议论蒋英得到高规格的待遇,是因为科学家丈夫钱学森。 民国初年的江南望族里,蒋英的童年浸在中西合璧的空气里——父亲蒋百里的军事著作与留声机里的咏叹调在书房交错;她攥着德国制造的铜质音叉,听着父亲说“学问不分疆界,但根要扎在故土”。 1936年柏林音乐大学的琴房里,她对着《魔笛》乐谱反复练到深夜,指尖在琴键上磨出薄茧;四年后以首席女高音身份登台时,台下坐着的瑞士评委在评语里写下“东方夜莺的金属光泽”。 1947年上海兰心大戏院的舞台灯光下,她唱完《玫瑰三愿》谢幕,后台撞见多年未见的钱学森——这位儿时的“干哥哥”递来的手帕上,绣着她少女时送他的银杏叶图案。 初到美国的日子,她把加州理工学院的公寓改造成临时课堂,踩着缝纫机给学生改演出服,同时留意报纸上关于新中国的消息;钱学森被软禁的五年里,她靠教中文和声乐维持生计,却总在深夜对着地图上的“北京”二字轻声哼唱《松花江上》。 1955年回国轮船的甲板上,她把儿子的玩具望远镜递给女儿:“看,那片云下面就是长城”;而行李箱最底层,压着一沓写满批注的声乐教材,边角已被海水浸得发潮。 中央音乐学院的旧琴房里,她握着傅海静的手腕纠正发声位置,窗外的玉兰花落了满肩也未察觉;四十多年间,她的教案写满三十多个笔记本,纸页间还夹着学生送的润喉糖包装纸。 傅海静在国际比赛获奖那天,从维也纳打来电话,她正戴着老花镜给祝爱兰改乐谱,听筒线绕着手指转了三圈,只说“把《黄河颂》的咬字再沉一点”。 有人说她的衣柜里找不出三件新衣裳,破洞袜子补了又补;可每个周末的午后,她的客厅茶几上总摆着刚烤的司康饼,学生们围着旧钢琴唱练声曲,阳光透过纱帘落在她褪色的绒布沙发上。 钱学森拿到“两弹一星”功勋奖章时,在人民大会堂悄悄对她说“军功章有你一半”;多年后她任教四十周年纪念会上,学生们合唱的《我爱你中国》里,藏着她教了千百遍的呼吸技巧。 若说她的荣光全赖丈夫,为何中央音乐学院的档案室里,至今保存着她1962年编写的《意大利声乐技法讲义》?那泛黄的纸页上,铅笔批注比印刷体还清晰。 她教出的歌唱家在世界各地舞台上绽放时,中国声乐界开始意识到:这位总穿着蓝布衫的老太太,早已把欧洲歌剧的科学发声法,酿成了带中国韵味的教学体系。 短时间里,她的学生拿下国际奖项的消息见诸报端;漫长岁月中,她的“咬字归韵十三法”成了声乐系的必修课程——就像她常对学生说的“声音是无形的桥,得用一辈子搭稳它”。 如今音乐学院的琴房里,仍有老师拿着她的旧教案备课;那些批注着“此处换气要像闻花香”的乐谱,藏着比“钱学森夫人”更厚重的答案。 党旗覆盖的,从来不止一位科学家的妻子;那鲜红背后,是一位用四十年光阴,把中国声乐推向世界的教育者——她的名字,叫蒋英。