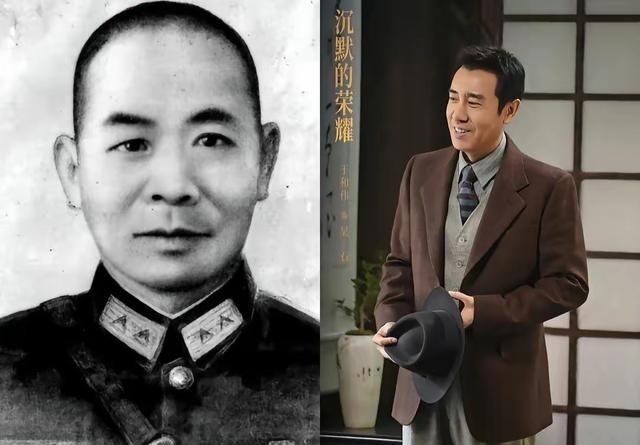

1950年吴石案后,审判员刘咏尧也被撤职,甚至后来还面临牢狱之灾,只因他在庭审时说了句公道话。 谍战纪实传奇大剧《沉默的荣耀》在央视收官,收视率一路走高,成了不少家庭晚饭后的必看节目。 剧中吴石将军那句“若一去不回,便一去不回”的独白,让多少观众红了眼眶。 大家在为革命志士揪心的时候,可能没太留意审判席上那个靠左坐的国民党军官。 他是负责审理吴石案的三位审判官之一,戏份不算多,却藏着一个让所有人意外的身份:知名歌手刘若英的祖父,刘咏尧。 事情要从1950年说起,中共台湾省工委书记蔡孝乾被国民党“保密局”抓获,他公文包记事本上写的“吴次长”三个字,把矛头指向了吴石。 当年3月1日晚上,吴石被捕入狱,在牢里,他被反复审讯,各种酷刑都用上了,一只眼睛也因此失明。 可吴石心里装着信仰,更要护住身边的同志,任凭敌人怎么折磨,始终咬着牙不松口,半点关键信息都没泄露。 蒋介石得知消息后火冒三丈,下令必须加紧审理,要从严处置。 当年4月,吴石和朱枫、陈宝仓、聂曦四人站上特别军事法庭,负责审判的就有刘咏尧。 那时候的刘咏尧已经是国民党中将,在军中有不小的分量,按蒋介石的意思,这案子就是要定死了重判,没人敢说半个不字。 可刘咏尧却在法庭上公开为吴石说情,最后还坚持判了吴石“死缓”。 这一下彻底惹恼了蒋介石,当即就批示要把刘咏尧革职,后来还是有人反复游说,蒋介石才松口,把革职改成了记过。 经这么一闹,刘咏尧在国民党核心层里彻底被边缘化,往后的日子里,再没得到重用。 可能有人会问,这个敢跟蒋介石叫板的刘咏尧,到底是什么来头? 1909年,他出生在湖南醴陵一个书香门第,打小就聪明过人。 1924年黄埔军校第一期招生,15岁的刘咏尧成了同期最年轻的学员,后来被人称作“黄埔最牛00后”。 之后他又去莫斯科中山大学深造,肚子里既有传统学问,又有新式军事理论。 回国后,他一路从军事委员会训练总监部政训处处长做到湖南省抗日自卫军副总司令,抗战时期在战场上跟日本兵真刀真枪地拼,好几次都从鬼门关里逃了出来。 去了台湾之后,他也当过“总统府”中将战略顾问、国民党中央评议委员这些职务,1998年病逝的时候,享年89岁。 熟悉他的人都叫他“儒将”,不光因为他能带兵打仗,更因为他笔杆子也硬,写过《中国国民党党史》《世界各国革命史》好几本著作,军政和文教领域都有不小的成就。 刘若英出生的时候,刘咏尧已经年过六旬,在她眼里,爷爷不是什么威风的将军,就是个有点可爱的老人。 她记得爷爷总喜欢站在院子里的树下,手里拎着一杯水漱口,嘴里还念念有词,好像在跟那棵树聊天。 爷爷一生最喜欢的歌是《绿岛小夜曲》,可翻来覆去只会唱一首《黄埔军校校歌》,没事就哼两句。 最让刘若英难忘的,是每次自己要去大陆拍戏,爷爷都会拉着她的手郑重交代:“这一趟你去大陆,是身负重任,两岸的和平就全靠你了!” 爷孙俩的感情特别深,1998年爷爷病重,话都说不响亮了,饭也不肯吃,就那么盯着远方,嘴里反复念叨着老家醴陵的人和事。 爷爷走了没几天,院子里那棵他常对着聊天的桂花树,也跟着枯死了。 刘若英后来总说,爷爷把一辈子都奉献给了国家,战场上九死一生,从来没抱怨过。 在那个白色恐怖的年代,人人都想着明哲保身,刘咏尧作为蒋介石一手提拔的中将,完全可以顺着上意判案,既能保住仕途,还能加官进爵。 他偏要逆势而为,为一个“敌方志士”说情,这不是傻,是心里有杆秤。 他判的是“死缓”,藏的是一丝生机,哪怕这点生机最后没能保住吴石,可这份在权力夹缝里守住的良知,比任何军功章都金贵。 很多人提起国民党高级将领,就觉得都是盲从命令的工具,刘咏尧偏偏打破了这种偏见。 他是将军,更是有血有肉的人,知道什么是对,什么是错,哪怕要付出仕途边缘化的代价,也不肯丢了心里的道义。 历史的刻度从不是冰冷的数字,而是每个普通人在时代洪流中守住的那点光。 是吴石宁死不屈的信仰,也是刘咏尧逆势而为的善良,这些光聚在一起,才照亮了民族的来路。 【评论区聊聊】你如何看待刘咏尧在特殊年代的抉择? (信源:确认了!刘若英祖父、“吴石案”主审官刘咏尧是醴陵人——醴陵发布)