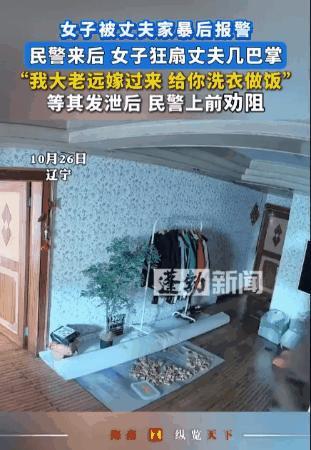

辽宁,女子和丈夫因为日常矛盾而不和,在一次因孩子午觉问题的争执中,丈夫怒不可遏,动手暴打女子,致使她面部浮肿、指甲断裂。当女子报警后,民警到场时,面对丈夫的暴力行为,女子突然涌现了反抗的力量,当场扇了丈夫几个耳光,而民警并未立刻干预,等到女子发泄完后才进行阻拦。 女子与丈夫结婚六年,原本期待着相守一生的幸福生活,却因为种种问题变得越来越不堪。她远嫁到大连,为了维系这段婚姻,她不惜放下自己的事业,过上了照顾家庭、操持家务的生活。丈夫在外忙于工作,而她则承担起了所有的家务和育儿责任。然而,这段婚姻的平衡早已被破坏,她和丈夫之间的矛盾也愈发激化。 日常生活中的压力让女子身心俱疲。丈夫忙碌的工作让他无法顾及家庭,而女子每次提到此事时,总是得不到丈夫的理解和支持。产后恢复期,女子忍受着身体和心理的双重压力,努力维系家庭的正常运转。直到一天,冲突发生了。 10月26日下午1时,女子在处理完午餐后,准备带着女儿去休息。女儿不愿睡觉,假哭声让丈夫暴怒,指责女子处理不好孩子。情绪失控的丈夫开始暴力倾向,随即对女子展开了拳打脚踢,甚至在女儿面前把她摔倒,拳脚相加。根据监控录像显示,女子首先被丈夫摔倒在地,奋力挣扎后站起反抗,但丈夫依然不放过她,拳脚相加,直到她被摔到沙发上,女儿在一旁惊恐地大哭。 这一刻,女子终于不再沉默,想起《反家庭暴力法》的规定,她果断报警求助。民警迅速赶到现场,然而这时,女子的情绪已完全失控,面对丈夫的冷漠与不负责任,女子当场忍无可忍,开始反击丈夫,她一巴掌接着一巴掌地扇向丈夫,所有积压的愤怒与委屈一瞬间爆发出来。而让女子感到意外的是,民警并没有立即上前阻止她,反而在她发泄完后,才出面劝解。 这一刻,女子的内心充满了复杂的情感:既是愤怒的宣泄,也带有一丝意外的暖意。民警的宽容让她感到仿佛得到了某种力量,虽然她知道自己的反击并没有改变丈夫的恶行,但至少她已经为自己争取了一些应有的尊重和反抗的权利。 从法律角度来看,男子的行为显然构成了家庭暴力。根据《民法典》第1043条,夫妻双方应当相互尊重,关爱对方,维护平等、和睦的婚姻关系。而男子不仅没有履行自己的责任,反而用暴力来解决矛盾,这已经严重违反了家庭的基本准则。家庭暴力的危害不仅限于肢体上的伤害,更重要的是对受害者心理上的摧残。女子所遭受的暴力不仅仅是肉体上的伤害,更是对其人格尊严的深刻侮辱。 《反家庭暴力法》明确规定,家庭暴力受害人有权向公安机关报案,受害人及其法定代理人、近亲属都可以依法进行投诉。女子在丈夫暴力行为面前终于做出了报警的决定,这不仅是对丈夫暴力行为的反击,也是对自己尊严的捍卫。报警后,警方迅速处理,按照程序进行干预,并且在处理过程中提供了安慰与支持,这为女子提供了相对安全的保障,也让她重新找回了在暴力中的自我价值。 在本案中,女子的丈夫并没有意识到自己的错误,反而将责任推卸给妻子,甚至将她的反抗行为与暴力对待合理化。这样的行为本质上是对家庭暴力法的践踏,也暴露了对家庭成员,尤其是女性成员的极端不尊重。在社会中,很多女性在面对家暴时选择沉默或忍耐,这不仅是对暴力的一种纵容,更是对自己生活权利的放弃。女子能够在暴力中觉醒,并通过法律途径来保护自己,不仅是对自己的一种拯救,也为社会上其他可能遭受家暴的女性提供了借鉴。 更为重要的是,女子在面对丈夫暴力时并没有选择屈服,而是勇敢地反击,最终得到了法律的帮助与保护。她的行动不仅为自己争取了权利,也为更多女性带来了勇气——“勇敢反抗,法律是你的坚强后盾”。 通过本案,我们可以看到,家庭暴力不仅仅是肉体上的侵犯,更是心理上的长期摧残。法律虽然为受害者提供了必要的保护,但更重要的是社会的关注和个体的自我觉醒。家庭暴力的根源往往与社会对女性的某些固有偏见、角色分配不公有关,只有通过法治和社会共识的双重作用,才能从根本上减少此类悲剧的发生。 目前,女子在警方的帮助下,已经逐步走出了暴力阴影,并准备采取法律手段进行离婚。而在这一过程中,她不仅要保护自己的人身安全,还要通过合理的法律途径争取公平的财产分割和精神赔偿。这一切,都离不开法律赋予她的权力和勇气,也让她在这个过程中明白了一个道理:在暴力面前,永远不应该妥协。