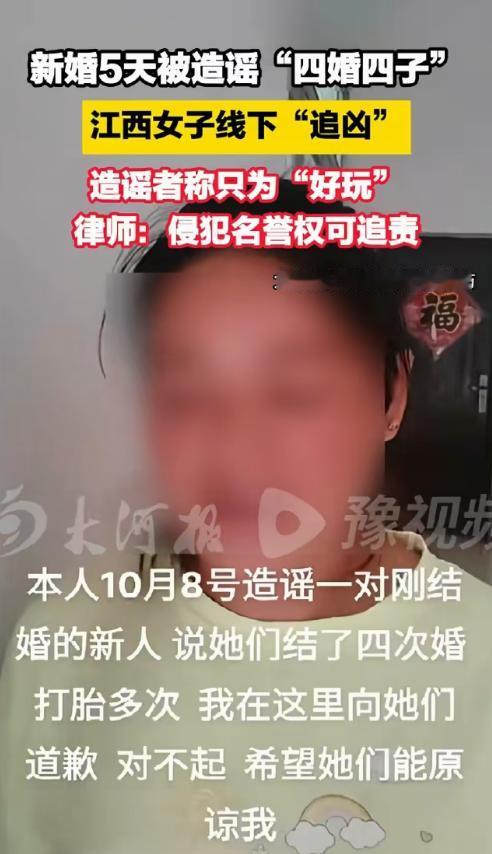

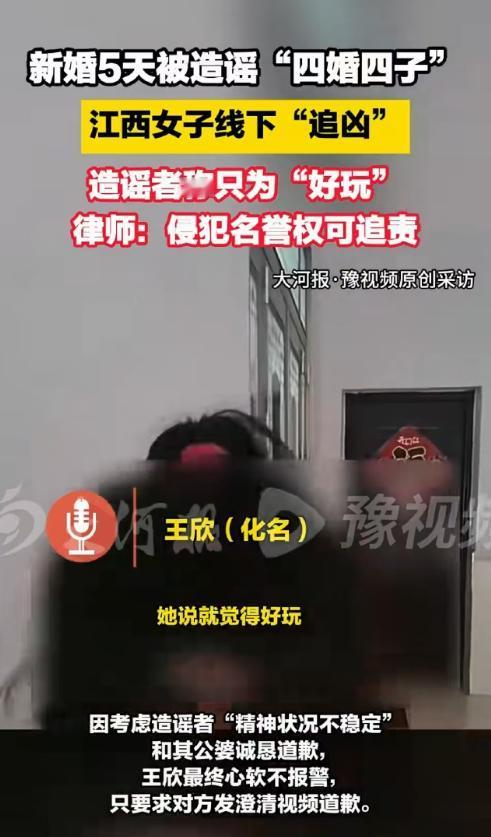

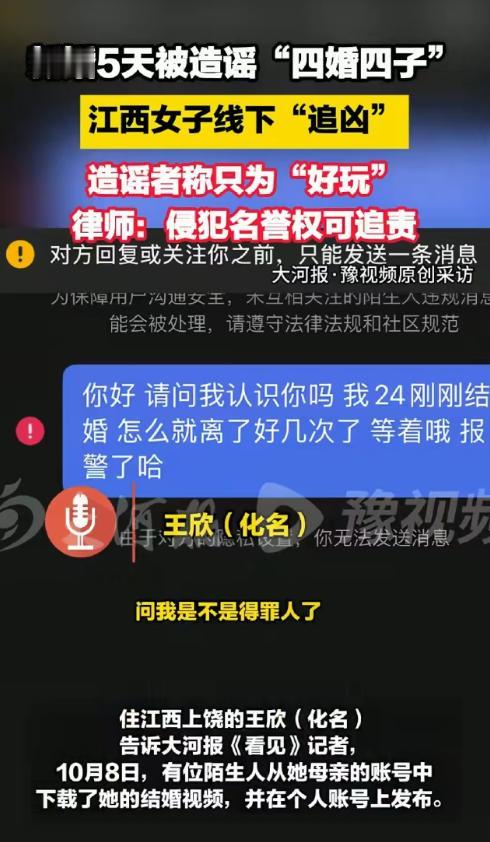

江西上饶,王欣刚即结婚五天,就收到了一个电话,告诉她有人在网络上传播她的恶性谣言,称她“离了三次婚,生了四个不同父亲的孩子,现任丈夫是50多岁的老头”。这些虚假信息的传播,不仅让她的名誉遭受严重损害,更使她的婚姻和家庭陷入困境。更让人震惊的是,传谣者称居然是为了“好玩”。然而面对造谣者家人的道歉,以及称造谣者精神不稳定,王欣也只能作罢。 王欣和她的丈夫刚刚步入婚姻的殿堂,心情本应是最幸福的时刻,但没想到,在结婚的第5天,王欣接到了母亲的电话。电话里,母亲问她是否得罪了什么人,王欣当时十分疑惑。随后,母亲告诉她,有人把她的结婚视频和一些恶意言论发布到了网络上,内容非常恶毒,虚构了关于她多次离婚和有多个不同父亲的孩子等不实信息。令王欣心头一紧的是,谣言发布者自称是她的朋友,还回应说“我对她的事非常了解”。王欣感到极为震惊,这个所谓的“朋友”,竟然在无端中伤她,且在网络上传播如此恶劣的谣言。 面对网络上的恶意抹黑,王欣开始了寻找真相的行动。她和家人联系了发布谣言的人,并要求其删除视频,停止传播虚假信息。然而,令人愤怒的是,谣言发布者不仅拒绝道歉,反而在收到劝告后,继续恶意辱骂王欣及其家人。王欣气得不行,誓言要找到这个人讨个说法。经过一番调查,王欣终于锁定了造谣者的住址,得知对方是她所在县城的一个人,且仅距离她家几十公里。王欣带着截图找到村里的人询问,却并没有找到直接的线索。直到她发现其中一段视频中,有个孩子背着书包,书包上写有姓名。通过村民的线索,王欣找到了造谣者的家庭,最终确认了其身份。 令人愤慨的是,当王欣找到了造谣者时,对方不仅没有任何歉意,反而对着她大笑,甚至表示:“好玩!”王欣愤怒之极,立刻打算报警,但造谣者的公婆向她道歉,且称其精神状态不稳定。王欣虽然心有不忍,但依然决定通过法律途径为自己讨回公道。那么,从法律角度看,王欣该如何追究造谣者的责任?造谣者又应该承担怎样的法律后果? 首先,造谣者的行为严重侵犯了王欣的名誉权。根据《民法典》第1024条规定,“民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。”虚构和散布关于王欣的离婚次数、孩子父亲、丈夫年龄等与事实不符的恶意言论,不仅严重损害了王欣在社会上的声誉,也影响了她与他人建立正常关系的机会。这种行为属于典型的诽谤行为,已经触犯了法律。 根据《民法典》的相关条款,王欣有权要求造谣者停止侵害、恢复名誉、消除影响并赔礼道歉。更为重要的是,王欣还可以要求造谣者赔偿由此产生的精神损失抚慰金,尤其是在她多次要求对方删除视频并停止传播时,造谣者的恶意辱骂行为加重了名誉侵害的后果,进一步增加了王欣的精神痛苦。 此外,造谣者的行为扰乱了社会秩序。根据《治安管理处罚法》第二十五条规定,散布谣言等扰乱公共秩序的行为,应受到行政处罚。虽然王欣最终未报警,但从法律上讲,造谣者在网络上传播虚假信息,已经对社会秩序造成了不良影响,构成了治安管理违法行为,可被依法处罚。对于王欣来说,她完全可以向公安机关报案,要求依法追究造谣者的治安责任。 在此案中,虽然造谣者的公婆为其道歉,且称其精神状态不稳定,但根据《刑法》第十八条,精神疾病者的刑事责任不因精神问题而完全免除。虽然造谣者有可能存在精神健康问题,但根据其言行举止,明显具有一定的辨认和控制能力。因此,她仍应当为其行为承担责任。根据《刑法》第十八条的规定,间歇性精神病患者在其精神状态正常时,应承担相应的刑事责任。即便造谣者精神存在问题,也不应成为逃避法律责任的借口。 如果该行为在社会中产生了严重的负面影响,甚至造成了王欣的精神失常或其他严重后果,造谣者还可能触犯诽谤罪,根据《刑法》第二百四十六条规定,情节严重的,可能会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。因此,造谣者不仅要承担民事责任,还可能面临刑事处罚。 结论来看,王欣应依法维护自己的名誉权,要求造谣者停止侵害、恢复名誉、赔偿精神损失,同时,她还可以要求公安机关对造谣者进行治安处罚。在网络和社会公共秩序中,虚假信息的传播不仅侵犯个人权益,也可能对社会造成不良影响,因此,法律对造谣行为的打击必须更加有力。