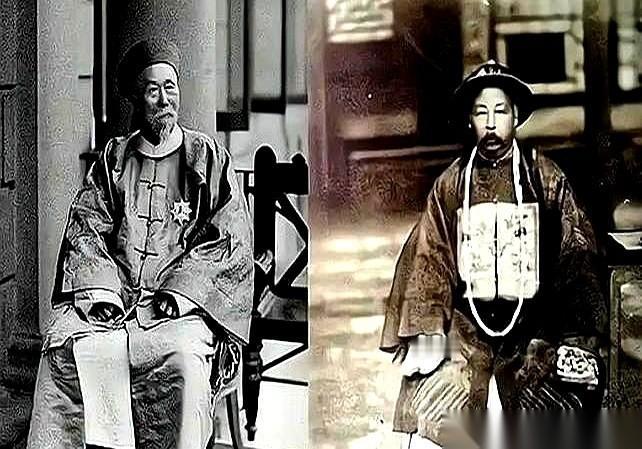

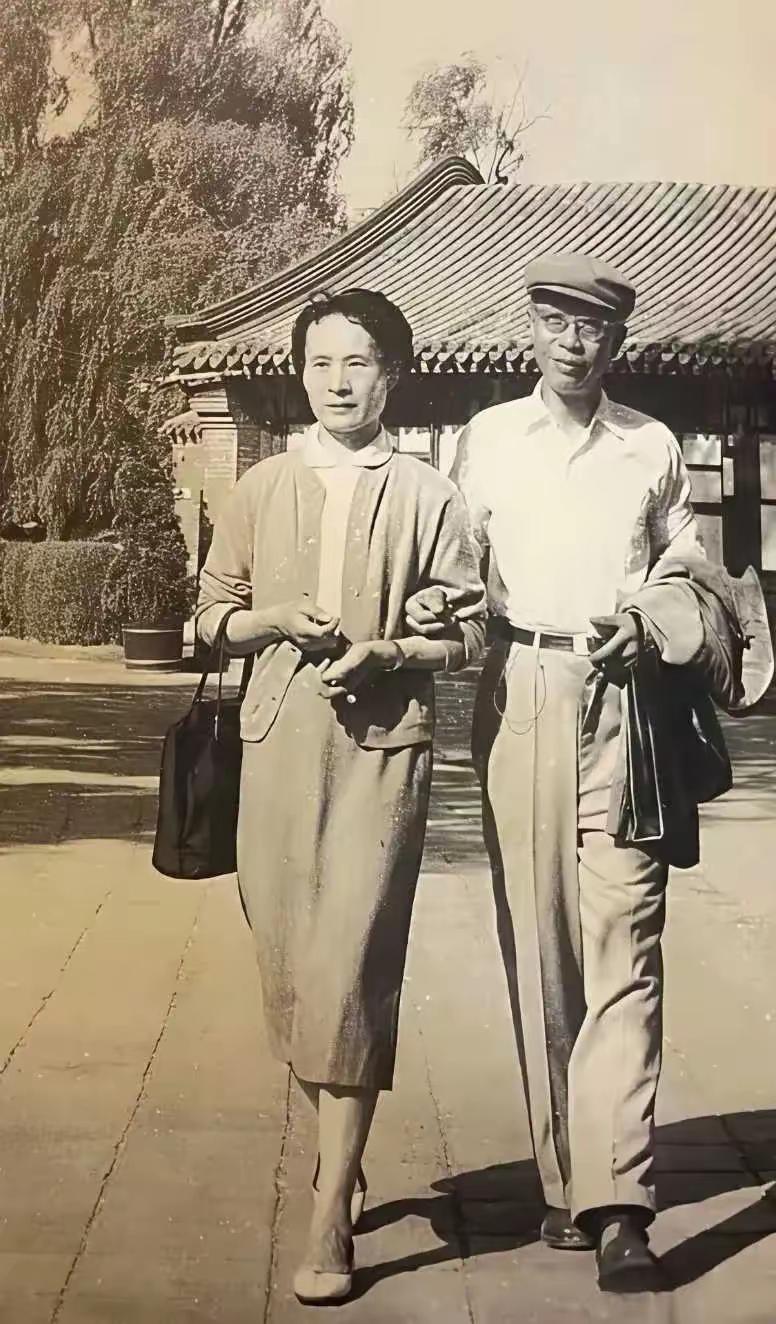

毛主席早就说过,溥仪不能杀,要是搞特赦,头一个就该放他出来。 他讲,溥仪毕竟当过三年皇帝,以前是全中国最高的掌权人,虽然他登基时才三岁,没啥实权,但在老观念里,皇帝就是最大的象征。第一个特赦溥仪,正好能看出新中国心胸宽大,也说明我们有本事把任何人改造成新人。 一九五九年十二月四日,抚顺战犯管理所礼堂里人坐得满满。 名单念到“溥仪”两个字时,许多人的目光一下子投向“九八一号”的座位,这个名字居然排在新中国第一次特赦名单的最前面。 他缓缓站起,走到台前,接过特赦通知书,手心都是汗。 在抚顺当了十年战犯。 毛主席早就讲过“不能杀,要是搞特赦,头一个就该放他”,这一天等于把这句话落了地。 往前翻几年,两个人还关在苏联。 爱新觉罗·毓岩是道光帝第五子的曾孙,按辈分算溥仪的侄子,只敢在伪满宫里称“皇上”。那时溥仪心里还揣着旧朝廷,突然要立太子,让毓岩对着一只黑皮箱行三跪九叩的大礼。 箱子里塞着四百多件珍宝,是他全部身家,也被当成“大清”仅存家底。礼行完,毓岩被认成“继子”,改口叫“皇阿玛”,后来回想,只觉得像两个人抱着一只箱子做梦。 一九五〇年八月一日,梦被打断。 溥仪等人被押上回国的火车,目的地写着抚顺战犯管理所。 他对自己在二战时的所作所为心里清楚,也知道在很多中国人眼里,“汉奸”这三个字已经挂在身上。八月五日清晨,下车那天,他戴着黑礼帽,穿黑西服,一手文明杖,一手挎风衣,身边还是那只跟了多年的黑皮箱。 管理所发囚服,他掂着那身灰布,嘟囔一句“像寿衣”,终究还是穿上,换来一个冰凉的编号:“九八一号”。 刚进管理所那阵,毓岩嘴上不再叫“皇阿玛”,手上干的仍是伺候活。改造课一堂堂上,工作人员把封建王朝那套规矩一点点拆开讲,他听多了,慢慢明白从前那些君臣纲常,说白了就是一套让人一辈子跪着的道理。他开始跟着大家劳动、学习,习惯着把自己当普通犯人。因为转变快,他被推成自理组织负责人,负责检查宿舍、评卫生。 溥仪那边,改造的难点落在生活琐事上。 四十多岁的人,连叠被子、穿袜子、洗衣服这种本事都不会,生活完全不能自理。 护士长赵毓英看他洗个衣服磨磨蹭蹭,集合时总比别人慢半拍,只能摇头,说一句“跟小孩一样”。管理所索性把他单独隔出来,让他从刷碗、叠被、擦地这些小事做起。 毓岩一边按制度扣他的卫生分,一边劝他把那只装着四百多件宝贝的黑皮箱交给国家,别再当成“大清脸面”。 一九五七年,轮到毓岩先获释。临走前,他去监舍里向溥仪道别。 那张脸上喜忧掺杂,说不上完整的话。 想到这个人从三岁进宫起,到伪满皇宫,到战犯管理所,一辈子几乎都关在墙里,他只留下一句:好好改造,总有出去那一天。这句话不算多重,却像钉子一样钉在心里,让溥仪从那以后对劳动、学习都更上心。 一九五九年十二月四日特赦大会那天,“溥仪”这个名字排在名单最前面,他从座位起身,走上台,接过通知书,回到座位时眼泪止不住,忍不住高声喊出“祖国万岁”。 以前听惯别人对自己喊,这一次,轮到把这三个字送给新中国,这一声喊等于把前半生那一套旧身份统统掀翻。 出狱以后,他暂住在五妹夫嘉熙家。消息传到北京另一头,在工厂干活的毓岩连着确认好几遍,心里那块石头才算落下。打听清楚住处,两家离得不算远,他一路走一路琢磨该怎么称呼,嘴里试过“委员”“同志”,越试越别扭。推门那一瞬,所有预备好的称呼全忘了,一声顺口的大叔先蹦出来。溥仪愣了一下,很快应了一声,两个人对视着,眼圈一起红了。 之后几年,毓岩隔三差五去看他。 溥仪会给他倒水,会陪两个小侄儿玩,有次毓岩生病,他还坚持陪着去医院,从挂号到拿药全包下来。对熟悉他前半生的人来说,这样的画面难免有点恍惚:曾经被万众簇拥的末代皇帝,慢慢变成一个会心疼亲戚、肯替别人跑腿的人。 一九六七年,溥仪病重,确诊患有肾癌、尿毒症和贫血性心脏病,住进北京的医院。 毓岩去探望,起身告辞时,他非要把侄子送到病房门口。人站得很吃力。毓岩走到拐角,心里一紧,忍不住回头,只见那个人还站在门边,被灯光拉出一小截细长的影子。 十月十七日凌晨两点三十分,爱新觉罗·溥仪在北京病逝,终年六十岁。 十九日,《人民日报》刊登讣告,称他为“中国人民政治协商会议全国委员会委员爱新觉罗·溥仪先生”,写明肾癌、尿毒症、贫血性心脏病和逝世时间。 末代皇帝这四个字没出现,可真正见过他的人都明白,从黑皮箱前的三跪九叩,到抚顺监舍里的生活自理,再到北京居民楼里的那声“大叔”,已经把毛主席那句话印证得很清楚:人要肯回头,路就能重走。