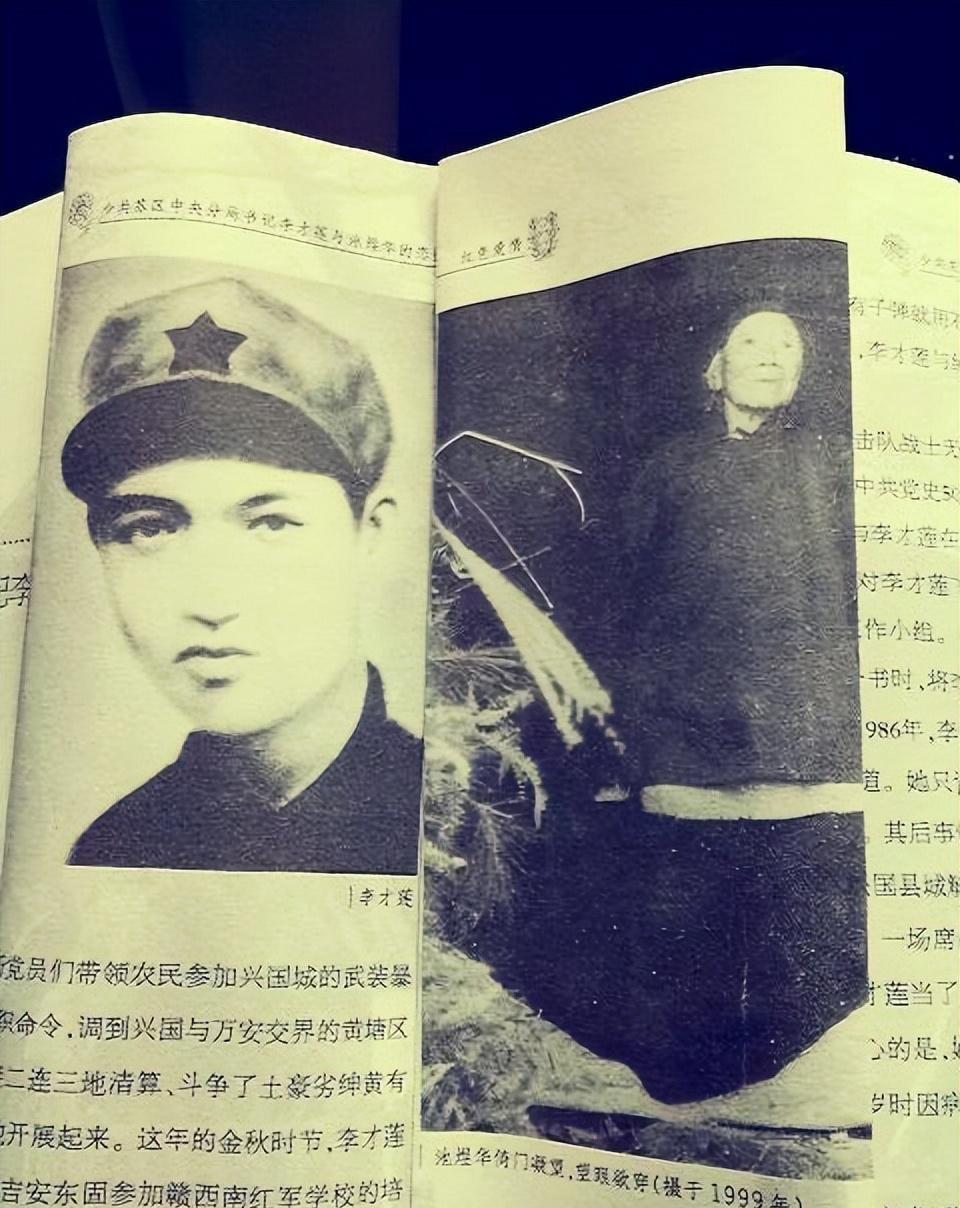

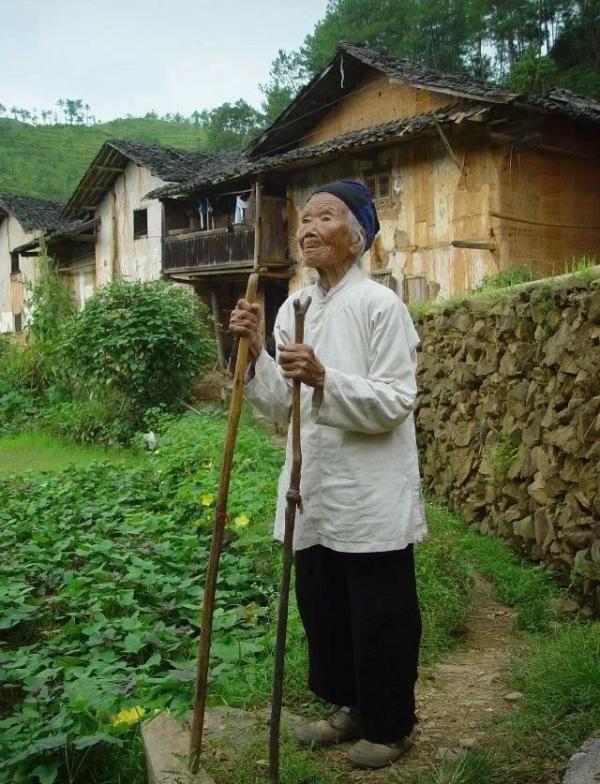

江西一奶奶为等红军丈夫守了70年,最后也没等到。1928年新婚3天,丈夫李才莲离家闹革命,留了张纸条写“等着我,一定回”。她信了一辈子,每天给空床叠被、饭桌摆两副碗筷,门框刻不下就去老樟树上刻年数。后来有人说人牺牲了,她不信,拒绝登记烈士家属,也不要抚恤金。98岁临终前还在念“我去找你”。一件蓝布衫洗得发白,陪她到最后一刻。这哪是等一个人,是把一句话活成了一生。 这位奶奶名叫池煜华,她等的丈夫李才莲,并非普通红军战士,而是赣南苏区时期重要的革命干部。1928年,19岁的李才莲在江西兴国加入中国工农红军,同年与池煜华成婚,三天后便随部队转战闽赣边区。当时的赣南已是红军重要根据地,年轻的革命者多以“闹革命、救中国”为信念,离别时的承诺,既是对爱人的牵挂,也是对革命胜利的笃定。 李才莲离家后,职务不断提升,1933年便担任共青团江西省委书记,后又任闽赣省军区政治部主任。他与池煜华的联系,最初靠书信维系,信中除了叮嘱她照顾好家人,更多的是讲红军打胜仗的消息,这些话语成了池煜华坚守的精神支柱。但1935年春,闽赣苏区陷入国民党军重围,李才莲率部突围时与主力失联,此后便没了音讯——这一年,池煜华刚满26岁,正是需要依靠的年纪,却从此把“等”字刻进了日子。 起初,池煜华还能从路过的红军战士口中打听丈夫的消息,有人说见过李才莲在福建指挥战斗,有人说他率部转移到了深山。这些碎片化的信息,让她坚信丈夫还活着。红军长征后,国民党军占领赣南,四处搜捕革命家属,池煜华为了保护与李才莲相关的物品,把那张写着承诺的纸条缝进蓝布衫的夹层,白天不敢言语,夜里就对着空床默念丈夫的名字。 新中国成立后,政府开始统计烈士名单,当地干部多次找到池煜华,告知根据档案记载,李才莲已于1935年在福建瑞金的战斗中牺牲,劝她登记烈士家属,领取抚恤金。但池煜华始终摇头,她拿出珍藏的纸条说:“他说会回来,没亲眼见着,我就不能认他不在了。”她拒绝的不是荣誉和补助,而是对“牺牲”二字的抗拒——在她心里,只要没收到确切的死亡证明,丈夫就还在某个地方赶路,等着兑现那句承诺。 日子一天天过,池煜华的生活里全是“等”的痕迹。她住的土坯房里,始终留着丈夫的铺位,被褥每天叠得整整齐齐,就像李才莲随时会推门进来;每顿饭前,她都会先摆上两双碗筷,盛好饭,等上片刻才自己吃;每年丈夫离家的日子,她就去门口的老樟树上刻一道痕,几十年下来,树干上的刻痕密密麻麻,成了村里最特别的“时间记录”。 1983年,政府通过详细的史料考证和证人寻访,最终确认李才莲于1935年5月在福建宁化的一次战斗中壮烈牺牲,时年26岁。当干部再次带着证明文件找到74岁的池煜华时,她捧着文件看了很久,没哭,只是反复摩挲着蓝布衫夹层里的纸条,说了句“他终于不用在外面受苦了”。即便如此,她仍没去登记烈士家属,只是把那份证明和纸条放在一起,继续每天叠被、摆碗筷的习惯。 2005年,98岁的池煜华走到生命尽头,临终前,她让家人把那件洗得发白的蓝布衫穿在身上,嘴里念叨着“我去找你”。家人整理遗物时,发现那张纸条早已字迹模糊,但边角被摸得光滑——77年的等待,她没等到丈夫归来,却用一生守住了那句承诺。从青春到白头,池煜华的等待,不仅是对爱情的坚守,更藏着那个年代革命家属对信仰的执着,他们或许不懂太多革命道理,却用最朴素的方式,守护着革命者的初心。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

女巫

[大哭][大哭][大哭]