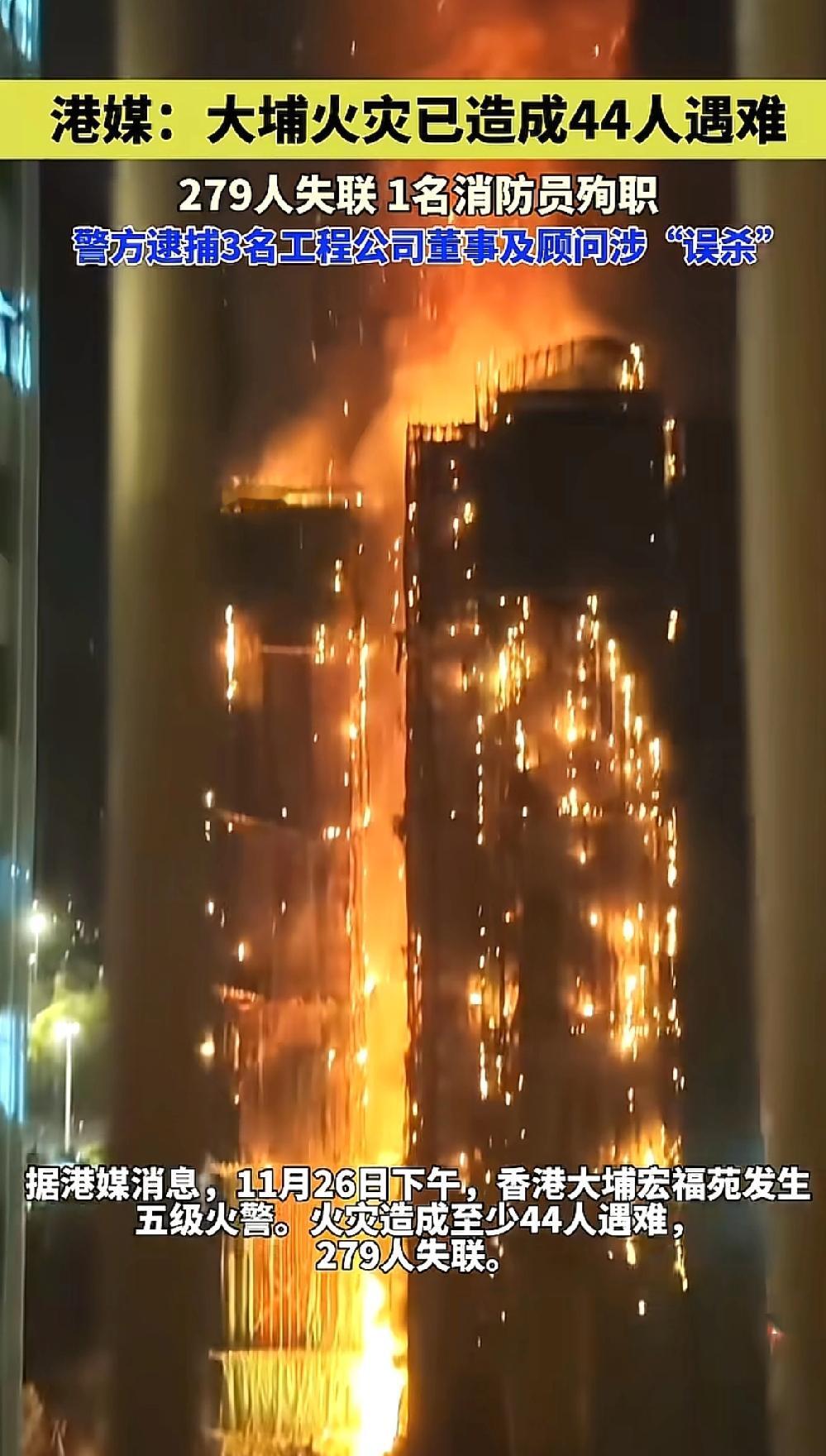

我看有人说香港那边没有房产证,房子的凭证主要是纸质的房契。如果房契要是被大火意外烧掉了,那以后就没有了,也没法补办,那就算买了房子意外险也没用了吧,相当于纯纯的自己给自己兜底。这真的是让我大感意外,如今这时代竟然还有这种事? 我专门去问了在香港干律师助理的朋友阿Ken。他说没那么绝对。香港有查册,土地注册处会留影像和登记记录,但香港走的是“契据登记”,核心还是那一串纸质文件。契据真丢了,不是没法办,只是很麻烦:要登报声明、律师出具法定声明、找旧交易对手补链条,银行还会谨慎,按揭可能要补文件或者提高要求,时间一拖就是几个月,律师费也不低。 我又问保险代理。更现实:大多数意外险保的是实体损失,不保权属证明。文件烧没了,赔不了什么,后续的时间成本和法律成本基本没人兜。这就是痛点。 为啥大家体感差距这么大?内地这些年政务上网跑,很多证件能补办,心里有底。香港重契据历史,流程透明但慢,出了事就靠程序一步步走。平时看不出,遇到灾害就很卡,尤其是普通人,没那么多现金,也不懂流程。 那天我刷到个视频,一个住在深水埗的老伯坐在路边,手里黑乎乎的塑料袋,里头是半卷烧焦的纸,他问旁边人:我这算不算还有房?没人敢回他。我心里一紧,这不是法律问题,这是安全感问题。房还在,证明没了,你就像站在桥上没栏杆。 但也别一杆子打死“资本社会”。阿Ken说,火场附近的楼下,社区组织很快搭起物资点,邻里互相报平安,很多餐馆自发送饭。冷的是制度流程,热的是人心。只是靠热心没法解决产权这种硬问题。 我想说的是,风险意识要提上来。几点建议:重要文件不要放家里同一处,放银行保管箱;做高分辨率扫描和拍照,虽然不是法律效力,但能帮助重建链条;买清楚家庭财产险的条款,看看有没有“文件重置”相关的附加;把律师联系方式、房屋资料、按揭合同放在同一个清单里,存在云端和U盘双备份;家里准备一个30分钟逃生包,拿了就走。 制度确实有差别,但个人的底层准备是通用的。别等火来了,才想起自己什么都找不到。你家那些关键文件放哪?家里谁知道第二套备份在哪里?你能在半小时内拿齐必需品撤离吗?留言里说说你的做法,也许就能帮到还没想到的人。