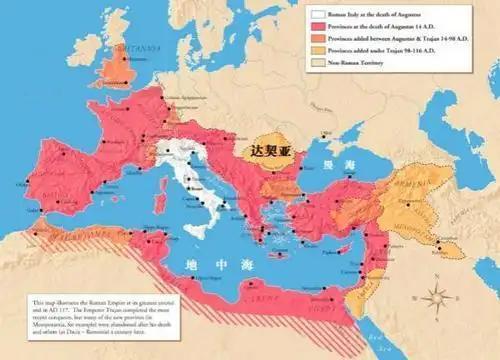

奥古斯都皇帝夺回日耳曼尼亚,会对罗马帝国带来哪些影响? 奥古斯都若在条顿堡森林战役后选择不计代价夺回日耳曼尼亚,这场迟到的胜利将撕开罗马帝国光鲜的表皮,露出内部早已滋生的脓疮。 公元前9年瓦鲁斯军团全军覆没的消息传回罗马时,72岁的屋大维正在帕拉丁山的书房里摩挲着日耳曼尼亚地图,指节因用力而发白——他比任何人都清楚,这片东起易北河、西至莱茵河的蛮荒之地,早已不是简单的军事目标,而是帝国体制能否维系的生死劫。 首先被碾碎的是元首制的根基。奥古斯都精心设计的"第一公民"形象,依赖于"战无不胜"的神性光环。从公元前44年继承凯撒遗志开始,他用了十五年时间在亚克兴角海战中击溃安东尼,又用二十年在西班牙、阿尔卑斯山和多瑙河沿岸堆砌凯旋门。 但日耳曼尼亚的森林不同于高卢的平原,当罗马军团的龟甲阵在条顿堡的沼泽中寸步难行时,躲在橡树后的切鲁西部落战士早已看穿:所谓无敌的罗马军团,不过是需要道路、粮仓和浴场的血肉之躯。 若强行夺回,每年需要向莱茵河对岸输送十万担小麦、三万套铠甲,这意味着意大利本土的赋税要增加三分之一——那些在罗马广场欢呼"奥古斯都万岁"的公民,很快就会发现面包价格飙升背后的血腥味。 更致命的是军事体系的崩塌。屋大维改革建立的28个常备军团,原本是用来镇守从不列颠到叙利亚的五千公里防线。日耳曼尼亚的游击战迫使罗马不得不将莱茵河防线的驻军从3个军团增至8个,每个军团还需配备两倍于常规的辅助部队(主要是日耳曼雇佣兵)。 这些金发碧眼的"盟友"白天在罗马军营受训,夜晚就溜回部落传递情报——公元476年奥多亚克废黜西罗马皇帝的剧本,早在屋大维时代就埋下了伏笔。 当驻守日耳曼尼亚的军团因拖欠军饷而哗变时,元老院的贵族们会突然想起:五十年前被刺杀的凯撒,正是死于过度扩张引发的财政危机。 行政系统的溃烂则在悄然发生。为了管理新征服的日耳曼行省,奥古斯都不得不将帝国划分为更细碎的行政单元——原本由元老院自治的高卢行省,现在需要皇帝直接任命的财务官、法务官和军事总督。 这些被派往蛮族腹地的官员,很快学会了用"罗马法律"包装抢劫:他们以"土地分配"为名没收日耳曼部落的耕地,将反抗者卖为奴隶,却把战利品的十分之九装进自己的钱袋。 这种腐败在公元1世纪演变为常态,当图拉真皇帝在日耳曼尼亚推行"什一税"时,当地农民的反抗口号已经从"自由"变成了"还我们的粮食"。 经济链条的断裂来得比预想更快。日耳曼尼亚的森林无法像埃及那样提供粮食,贫瘠的土地也种不出高卢的葡萄。罗马军团修建的道路网络需要每年耗费二十万立方米木材,这些木头从黑森林砍伐后顺莱茵河漂流而下,沿途的损耗率高达40%。 更讽刺的是,为了维持占领军的开支,帝国不得不从多瑙河行省抽调原本运往罗马的粮食,导致公元14年奥古斯都去世时,罗马城的粮价已经涨到了共和国时期的五倍。那些在帕拉丁山上歌颂"罗马和平"的诗人不会知道,台伯河畔的贫民区里,每天都有饿死的儿童被扔进河里。 最隐秘的腐蚀发生在文化认同层面。当越来越多的日耳曼部落首领被授予罗马公民权,当他们的子弟在罗马军校学习拉丁语和修辞学时,一种微妙的身份撕裂正在形成。 这些"罗马化"的日耳曼贵族一面穿着托加袍参加元老院会议,一面在家族纹章里保留着日耳曼战斧的图案。 公元493年奥多亚克被东哥特人刺杀时,他的临终遗言是拉丁语和日耳曼语混杂的——这种文化杂种化,早在屋大维强行推行"罗马化"政策时就已注定。当驻守日耳曼尼亚的军团士兵开始用日耳曼方言唱军歌,当罗马贵族的宴会上出现日耳曼竖琴的声音,帝国的精神内核已经开始瓦解。 奥古斯都最终在临终前放弃了夺回日耳曼尼亚的计划,不是因为年老体衰,而是他终于看懂了凯撒遇刺时流淌在元老院地砖上的警示:罗马的扩张极限,不在易北河畔的橡树,而在帝国体制的承受力边界。 公元9年的条顿堡森林战役,与其说是日耳曼人的胜利,不如说是罗马帝国自我保全的本能反应——当一个政权需要用三代人的鲜血去维持一片无法消化的土地时,及时止损才是真正的政治智慧。 那些在后世史书里嘲笑屋大维"怯懦"的人,永远不会明白:让罗马帝国延续四百年的,不是战神马尔斯的长矛,而是奥古斯都在地图前颤抖的双手。