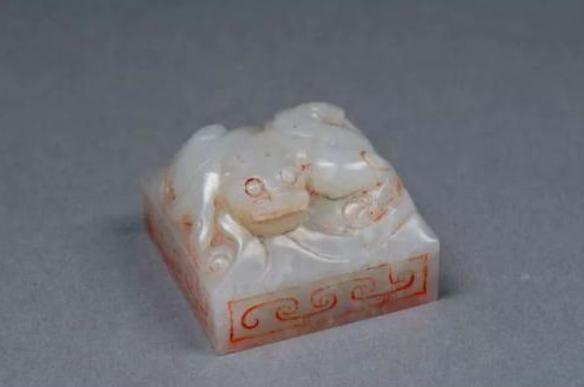

1968年,陕西一位初中生将一枚白石头捐献给国家,得到了20元。四十多年后,博物馆打通了已成老翁的少年电话:你捐的是国宝,价值不可估量!特意邀请您来领奖! 1968年9月,在陕西咸阳的一条放学路上,一个十三岁的顽皮少年随手改变了中国考古界的拼图,这个年纪的男孩正是“狗都嫌”的时候,书包一扔鞋子一脱,就在韩家湾蜿蜒的小河边玩起了“打水漂”。 这一玩不要紧,要是那天孔忠良手劲儿再大点,或许今日陕西历史博物馆的镇馆之宝,就要在河底继续沉睡了,这名唤孔忠良的小初中生,在一堆乱石里翻捡“弹药”时,却被一块与众不同的白石头晃了眼。 这块石头不像别的鹅卵石那样粗糙,透着一股子温润的白,方方正正,不仅看着漂亮,上手还有种滑腻的油润感,少年的心思单纯,哪怕认不得这是啥,也觉得这肯定是个玩弹珠或者摆弄的好东西。 所以没舍得把它扔进水里听响儿,而是随手塞进了那个装着作业本的斜挎小布包里,等到晚上那一豆油灯亮起,孔忠良掏出石头把玩,却被刚回家的父亲逮个正着,起初父亲是一脸严厉,毕竟这还得算是“下河玩水”的罪证,正准备训斥儿子不学好。 可当老父亲的目光落在那块石头上时,到了嘴边的呵斥硬生生咽了回去,即便是在我们老百姓的家里,对着昏黄的灯光,也能看出这东西的不凡,那白石头上头趴着个似虎非虎的小兽,底下还刻着几个像迷宫一样的篆字。 爷俩对着印泥一盖,白纸红字,赫然显出四个大字,那年头陕西地界上的老乡都颇有些考古的自觉,也就是常说的“有点眼力见儿”,孔父琢磨半天,认出了其中的“皇司”二字,若这真是“皇司”,那也就是个古代当差的官印,但这也足以让父子俩心跳加速了。 第二天,父亲专门请了假,孔忠良也正好休息,爷俩把这块石头像是揣着烫手山芋一样,一路揣到了博物馆,当时的文保专家那是真有水平,并没有因为这父子俩穿着朴素就慢待,馆长戴上花镜,拿着放大镜一看,眼神立马就亮了。 这哪是什么普通石头啊,明明是顶级的和田羊脂玉,那石头上盘踞的动物,学名叫“螭虎”,在古代那是只有皇室才能用的神兽图腾,至于那所谓的“皇司”二字,在专家眼里也现了原形,哪里是什么管事的官差,那是泼天的富贵这四个字乃是“皇后之玺”。 经过多番查阅《汉官旧仪》书里头明明白白写着:“皇后玉玺,文与帝同,皇后之玺,金螭虎纽”形制、文字、玉质,严丝合缝,全部对上了,面对这样一件足以改写教科书的国宝,爷俩的态度却纯粹得让人心疼。 馆长激动地表示这极有可能是西汉吕后的印章,要给他们申请奖励,孔父这个老实巴交的汉子连连摆手,死活不肯要,这时候十三岁的孔忠良在旁边怯生生地插了一嘴:“叔叔,要不你们把我们来回的路费给报了吧”。 最后,这惊天动地的一献,博物馆拿出了20元钱作为路费给了爷俩,没有锦旗招展,没有敲锣打鼓,父子俩就把这开国皇后的印玺交给了国家,揣着够买几顿肉的钱,踏实回了家,为什么这块印章会出现在那个不知名的小河沟里。 这背后其实藏着一段两千多年前的血泪史,专家们后来实地勘察,发现孔忠良捡石头的地方,离刘邦和吕后合葬的长陵并不远,历史的草蛇灰线在这里闭环了,据推测,当年赤眉军起义攻入长安,那是一群饿急了眼的农民军。 他们闯入皇陵,不仅盗掘了金银财宝,混乱中还将这枚象征着至高无上的皇后之玺带了出来,或许是在仓皇逃窜的途中,或许是觉得这块玉石不如金银实惠,这枚印章被遗落,随后被泥沙裹挟,顺着水流冲刷。 在泥土里埋了两千年,直到那个秋天的午后,被一个不想写作业的少年捡起,要知道汉高祖刘邦的皇帝玉玺至今不知所踪,这枚吕后的“皇后之玺”,便成了目前发现的两汉时期等级最高。 且是唯一的帝后级别玉玺,其价值早已不能用“连城”来形容,它填补的是一段历史的空白,这故事本该在1968年就画上句号,但缘分总是还要有个回响,直到2012年,也就是孔忠良献宝后的第45个年头,已经57岁、鬓角斑白的他接到了一个电话。 陕西省有个汉文化保护基金会要表彰那些保护大遗址的功臣,人们这才想起了那个当年的红领巾少年,在表彰大会上,面对迟来的荣誉证书孔忠良没有半分矫情,他只是感慨:“没想到45年了还有人记得我”。 有人或许会替这爷俩惋惜,觉得用20块钱换了一个国宝简直是亏到了姥姥家,要是稍微藏一点私心,现在的日子哪至于过得紧巴巴,但我分明在相关的采访中读到了孔忠良的坦荡,他说虽然日子不富裕,但从未后悔过。 这枚被评为国家一级文物的“皇后之玺”,早已安稳地躺在陕西历史博物馆的展柜里,成了镇馆之宝,在那个物质匮乏的年代,一枚足以传世的羊脂玉,甚至抵不过父子俩心中朴素的“责任”二字。 信息来源:华西都市报2012年12月03日 “男子拾得国宝玉玺上交 45年后受表彰