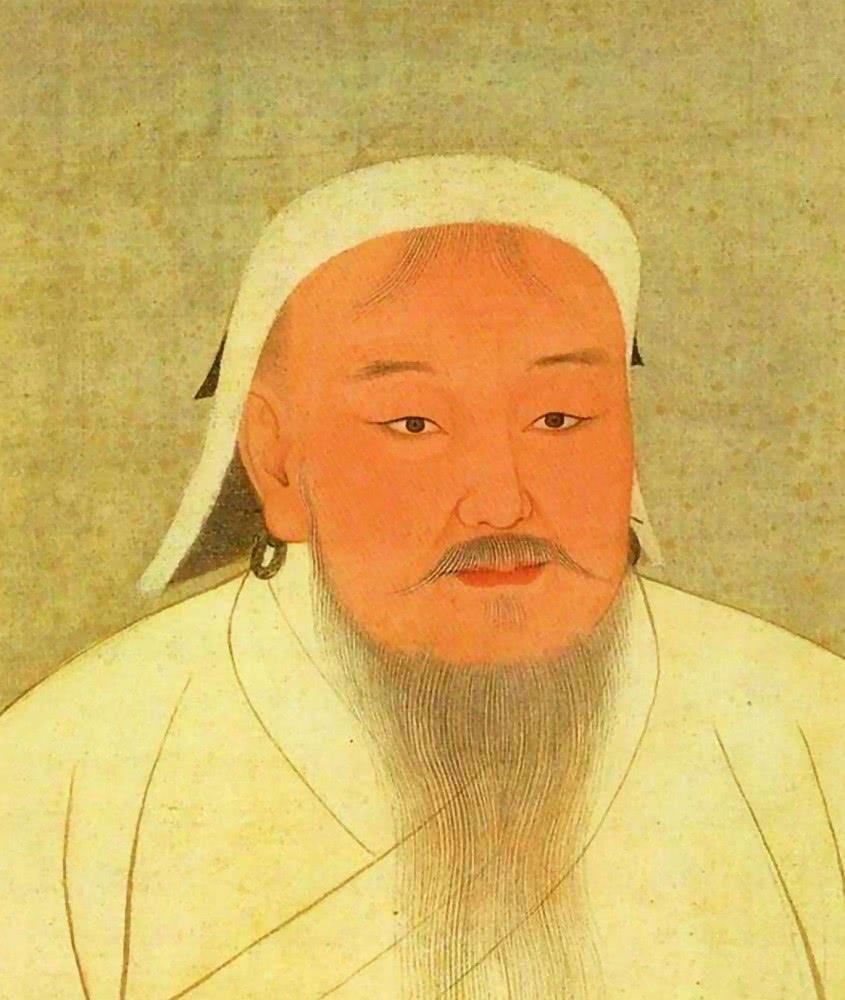

1219年,成吉思汗手下的一员大将,不幸被箭射中,血流不止。成吉思汗下令:“快给我牵一头牛来。”之后,他命人把牛腹剖开,把这位将军塞到牛肚子里。成吉思汗这样做是为什么呢? 说起郭宝玉,他的人生剧本,从一开始就拿得不一般。他祖上,是那位在唐朝平定安史之乱、再造大唐的“尚父”郭子仪。到了他这一代,家道虽然没那么显赫了,但骨子里的文韬武略却一点没丢。 当时天下大乱,金朝眼看就要日落西山,南宋在江南偏安一隅,而蒙古草原上,成吉思汗的铁骑正蓄势待发。郭宝玉看得很明白,这天下,迟早是蒙古人的。于是,他做了一个大胆的决定——北上投奔成吉思汗。 一个汉人,跑去给蒙古大汗效力,这在当时需要巨大的勇气。但成吉思汗看人的眼光毒辣,他一眼就瞧出,眼前这个汉人肚子里有货。他不但懂兵法,还精通天文地理,对中原各地的山川形势、兵力部署了如指掌。 成吉思汗曾经问他:“我想取天下,应该先从哪儿下手?” 郭宝玉的回答,直接奠定了他“首席战略顾问”的地位。他说:“大汗,金国虽弱,但根基还在。不如先取西南,平定西夏、大理这些地方。这些国家就像是中原的侧翼,把它们拿下了,我们再挥师东进,金国和南宋就成了瓮中之鳖。” 这番话,跟后来蒙古大军的进军路线几乎一模一样。成吉思汗听完大喜,当场就把郭宝玉引为心腹。从此,郭宝玉就成了蒙古决策层里一个特殊的存在,他不是靠弯刀和弓箭立足,靠的是脑子。 1219年,成吉思汗发动了那场震动世界的西征,目标是强大的花剌子模。这场战争,打得异常惨烈。蒙古铁骑虽然野战无敌,但在攻打撒马尔罕这座坚城时,却碰上了硬钉子。 撒马尔罕城墙高大坚固,守军抵抗意志极其顽强。蒙古军围着城打了好几个月,死伤惨重,就是啃不下来。连成吉思汗都急得在营帐里来回踱步。 关键时刻,又是郭宝玉站了出来。他日夜观察地形,发现城外有条大河。一个大胆的计策在他脑中成型。他对成吉思汗说:“大汗,强攻伤亡太大,不如我们用水攻。” 他建议,在河的上游筑起一道堤坝,把河水拦腰截断。等蓄积的水量足够了,再在一个风雨之夜掘开堤坝,让洪水淹没城池。 成吉思汗当即采纳。于是,数万蒙古士兵和俘虏,硬是在河边展开了一场浩大的水利工程。几个月后,当滔天洪水冲垮撒马尔罕城墙的那一刻,郭宝玉的军事才能,再次让所有人折服。 但也正是在这场残酷的攻城战中,意外发生了。 在一场激烈的巷战中,郭宝玉亲自带队冲锋,不幸被一支冷箭射中腹部。在那个缺医少药的年代,这种贯穿伤,基本上就等于接到了阎王爷的请帖。鲜血很快浸透了他的铠甲,人也昏迷了过去。 亲兵手忙脚乱地把他抬回大营,军医们围着他团团转,却都摇着头束手无策。眼看这位为蒙古立下汗马功劳的大将就要不行了,成吉思汗心急如焚。他不能失去这个“汉人智囊”。 就在所有人都绝望的时候,一位随军的蒙古老医官提出了一个匪夷所思的法子。他说,在草原上,牧民们有一种古老的急救术,可以救治重伤濒死的人。 “快,牵一头最健壮的黄牛来!” 成吉思汗立刻下令。 很快,一头壮牛被拉到营帐前。士兵们按住牛,老医官手起刀落,迅速剖开了牛的腹部。一股热气和草料的混合气味瞬间弥漫开来。接着,在所有人惊愕的目光中,他们把血流不止、奄奄一息的郭宝玉,小心翼翼地塞进了还温热的牛肚子里,然后迅速用牛皮将豁口缝合。 这个场面,充满了原始而野性的生命力。成吉思汗这么做,并非是什么迷信的巫术。这背后,其实是草原民族千百年来与自然搏斗积累下的生存智慧。 后来的医学分析认为,这种“牛肚疗法”虽然听着吓人,却暗含着几分科学道理: 首先是保温和无菌。温热的牛腹腔,相当于一个天然的无菌保温箱,能帮助伤员维持体温,最大限度地避免伤口在野外环境下感染。 其次是草药的效用。牛肚里那些没有完全消化的青草,富含叶绿素和多种植物成分,具有一定的消炎和镇痛效果。 最后是凝血作用。牛的血液本身含有大量的血小板和凝血因子,牛腹内的压力也能起到物理压迫止血的作用。 就这样,郭宝玉在牛肚子里躺了整整三天三夜。当士兵们再次划开牛皮时,奇迹发生了。郭宝玉虽然依旧虚弱,但呼吸已经平稳,腹部的伤口也不再流血,人竟然活了过来。 这个故事,很快传遍了整个蒙古大军,成了将士们口中的神迹,也让郭宝玉的形象更添了几分传奇色彩。 郭宝玉大难不死,之后继续跟随成吉思汗南征北战,为蒙古帝国的建立立下了不朽功勋。他的一生,是汉蒙文化激烈碰撞又奇妙融合的一个缩影。他用中原的智慧,辅佐了草原的雄鹰,最终在历史的天空中,留下了自己独特的飞行轨迹。