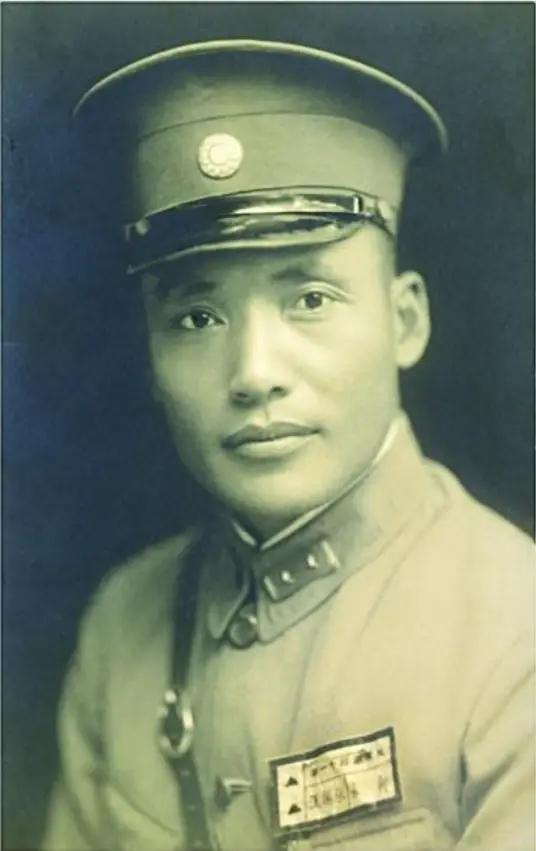

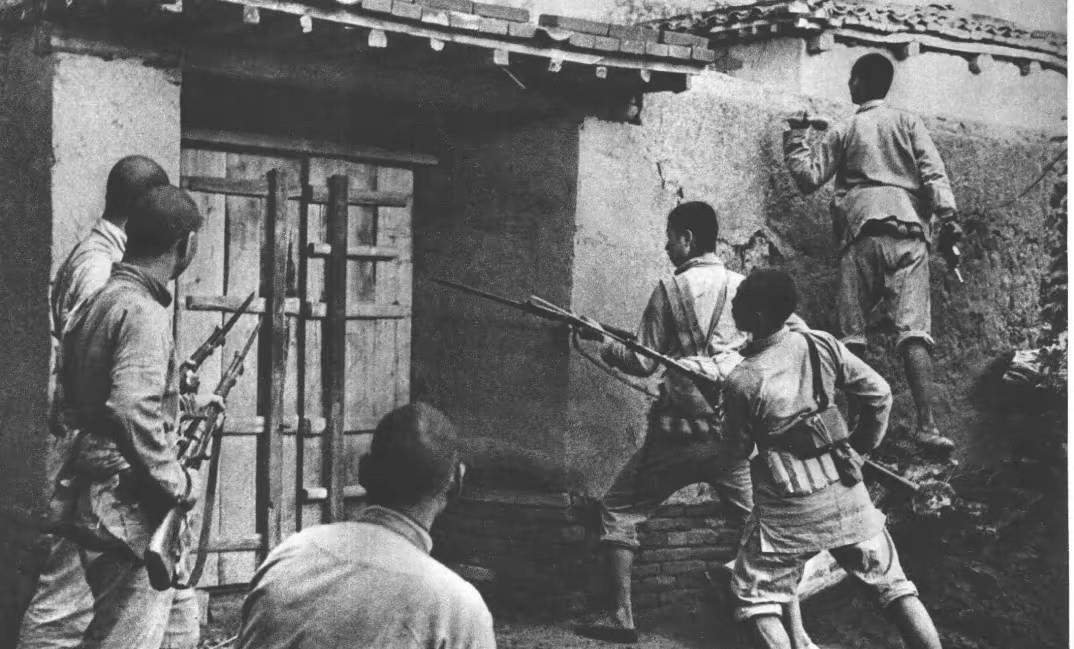

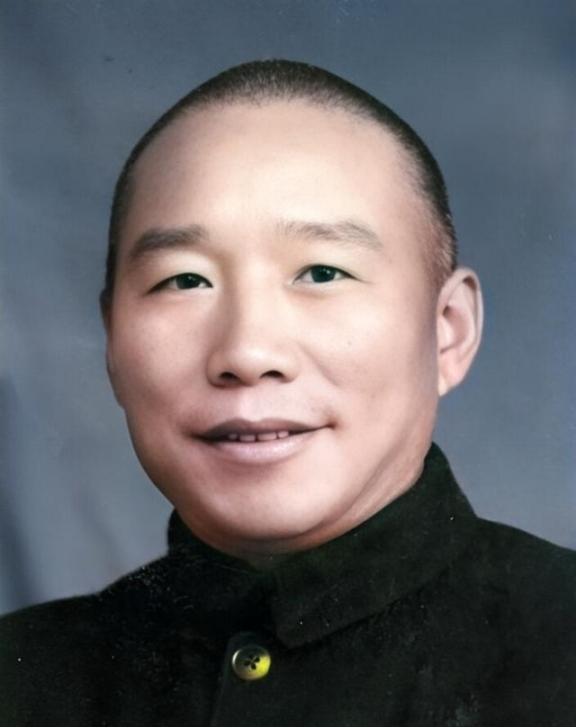

1950年11月,36军军长刘万春接到通知到北京参加会议,可是刚下车,就看到几名全副武装的警卫战士向他走来,对他说:你被捕了! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1919年那年,他进了北京清河镇陆军预备军官学校,第二年转到了保定军官学校,那地方是当时的兵源摇篮,出了不少后来在历史上留名的人,他学的是步兵科,操练严格,课程紧凑,什么队列、测绘、射击,一个也不落,毕业后被分到边防军第二师当少尉见习官,一开始只是个小角色,但对他来说,这是改变命运的起点。 接下来的几年里,他在不同部队之间调动,慢慢爬升,做过排长、连长、营长,1924年又回保定学校进修,出来之后去了湖北,加入了王都庆的部队,负责师部事务,补给协调、调兵遣将样样都得管,那几年军阀混战,虽然枪林弹雨没少见,但他的位置让他积累了不少经验。 1926年,他的部队编入国民革命军,他当上了第八师第一团团长,参与了北伐战争,战场上拼过命,指挥过硬仗,也受过伤,但他最记得的不是枪声,而是蒋介石巡视时注意到了他的单杠表演,从那之后,他的仕途开始顺了起来,1930年,他被调到太原绥靖公署,担任少将高级参谋兼独立第七旅旅长,这是他人生中第一次真正触摸到“高层”的边缘。 抗战爆发后,他跟着傅作义去了绥远,那是一片辽阔的草原,马蹄声比枪声还密,他带着骑兵部队打游击,伏击、夜袭、快打快撤,靠的是地形和速度,战果不小,他升到了骑兵第四师师长,后来又当上了第三十五军副军长,那几年,他在军队里的威信逐渐建立,兵们信他,傅作义也重用他,有人说他打仗靠狠,有人说他靠稳,实际上,他只是知道什么时候该冒险,什么时候得收手。 抗战胜利后,局势变了,国共内战打响,他的老上司傅作义开始不想继续盲从蒋介石,打算走独立路线,他嘴上不说,心里却在算,他知道局势已经开始倒向解放军,但又不愿轻易割舍与国民党的关系,这种两头下注的做法,让他在之后的决定中左右为难。 1948年,平津战役打得正紧,张家口、新保安相继失守,傅作义开始秘密与中共谈判,他表面上附和,私底下却安排人干扰中共联络活动,甚至发生了士兵袭击代表的事件,造成了伤亡,为了掩盖真相,他下令枪决了涉案人员,想一笔勾销,1949年8月,傅作义飞抵绥远,他当面表示支持,在通电上签了名,那时他心里也清楚,再不表态就晚了。 通电之后,他被任命为解放军第三十六军军长,职位不低,权力不小,看起来是起义成功的典范,但心底那点旧情没断,他仍然保留着国民党给的委任状,还让手下藏着部队番号册,没过多久,他就开始着手联系旧势力,他找来自己信得过的人,安排辎重营营长李玉浩去香港,转道台湾,和国民党特务接上头,任务明确:汇报部队情况,接受指示,带回电台和经费。 这些事,在刚成立的新中国里是绝对不能容忍的,情报部门盯上了他,但没有立刻动手,而是继续观察和收集证据,那时候,朝鲜战争刚爆发,国内外形势都紧张,部队里也开始出现不稳定的苗头,他还在煽风点火,觉得机会可能又来了。 1950年11月,华北军区通知他去北京参加部队改造总结会议,他带着公文箱从绥远出发,火车进了北京站,刚下车,几名警卫战士迎上前来,直接宣布逮捕,他被押走时,没有反抗,只是低头不语,他知道这一天迟早会来,只是没想到来得这么快。 军区掌握的证据很扎实,李玉浩的供词、通信记录、资金往来,一样不少,他面对调查,没有狡辩,签了字,认了账,傅作义看了材料,沉默很久,董其武请求从宽处理,聂荣臻也表示可以免死,毛主席提出“杀降不可”的原则,他被判了17年徒刑,押往秦城监狱服刑。 入狱之后,他不再是那个意气风发的军长,每天干活,扫院子、整理仓库,日子过得清淡,他不再说话多,只是偶尔写点东西,算是自我反省,那些年,外面的世界变化剧烈,他在里面却像被封存在时间之外,1976年,他刑满释放,已经76岁。 出狱后,他在北京定居,领着生活补助,不再参与军政事务,后来还成了政协委员,偶尔参加会议,听听发言,做些记录,他晚年写下自述,承认当年接受蒋介石拉拢是权宜之计,也表达了对起义选择的肯定,1993年1月,他在北京病逝,93岁,葬礼很简单,没有太多排场。 信息来源:知网——回忆北伐,抗战与"绥远起义.刘万春”