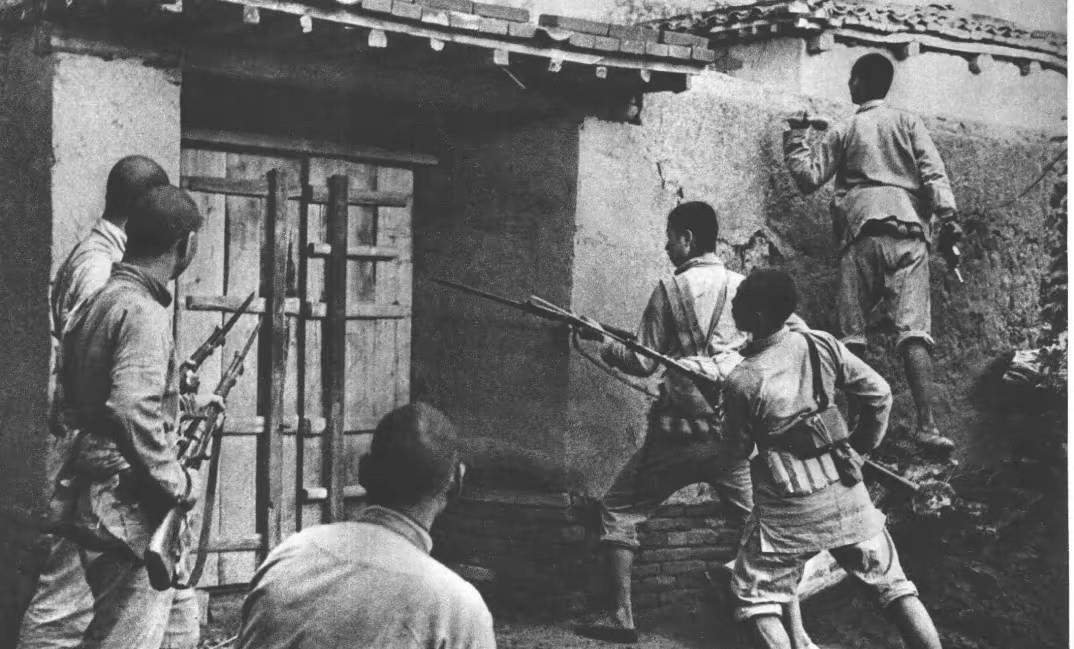

1979年,11军军长陈家贵刚从中越前线回来,就在街上遇到流氓碰瓷,向他索要巨额赔偿,陈家贵一愣:“你们吃错药了吧!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 阳光从树叶缝隙间洒下来,斑驳地落在石板路上,巷子尽头的人群突然躁动起来,一群二十岁出头的青年围住了一个花白头发的老人,动作夸张,语气嚣张,围观的群众屏住呼吸,谁也没想到,眼前这个看起来有些疲惫的老人,仅仅几秒钟,就让局势彻底翻转。 那一拳极其干净利落,仿佛不是街头斗殴,而是战场上久经训练后的本能反应,鼻血喷溅在地砖上,混混们瞬间慌了神,没人知道,这位老人刚从硝烟弥漫的金平方向归来,身后还有二十多天战斗留下的伤痕未愈,他不是路人,也不是一般的退伍军人,他是第11军的军长陈家贵。 战斗结束后不久,陈家贵换下军装,只穿着一件洗得发白的便衣,独自走在云南某城的街头,他没有随便挑地方,特意走进最热闹的区域,想融入民众,看一看和平的模样,前线的枪炮声仍在脑海回响,他只想听听孩子的笑声,看看百姓的烟火日常。 可惜安静的愿望只持续了很短时间,几个混混合谋设局,试图讹人,没想到撞上了铁板,这些人在街头横行惯了,见谁都敢讹,哪里想到眼前这个老人,是刚刚从敌火中走出来的军人,他们的动作在陈家贵眼中,像是一场滑稽的舞台剧,拙劣而刺眼。 陈家贵没有喊叫,没有退让,他的动作比想象中更快,体力也比常人更强,他不是因为愤怒才出手,而是因为习惯了在混乱中保持清醒,战斗教会了他:遇到危险,不能犹豫,不能等别人先动手。 在混混们还没完全反应过来之前,几名身手矫健的男子从人群中冲出来,他们是陈家贵的警卫员,一直在不远处暗中保护,他们在前线摸爬滚打多年,反应和判断都极其敏锐,看到陈家贵被围攻,没有一人迟疑,拳头、膝盖、肘部,每一招都狠准稳,几秒钟内,那些嚣张的青年就全倒在地上。 周围的群众爆发出掌声,有人高喊“打得好”,有人鼓掌叫好,他们不是在看热闹,是因为压抑太久,终于有人替他们出口气,这些混混早已不是第一次行凶,从市场到车站,从老人到商贩,被他们欺负过的人不计其数,可在过去,没人敢反抗,没人有能力出拳。 陈家贵没有接受掌声,也没有停留,他带着警卫员,连人带证件一并送到当地公安局,站在公安局办公室里,他没有讲述自己是如何还击的,也没有提及自己身上的弹片,他只是指着那些垂头丧气的混混,把他们的劣迹一一列出,语气坚决,神情严肃,他不是在请公安处理,而是在要求必须处理。 公安部门很快展开行动,顺藤摸瓜,查出这伙人背后还有帮派背景,原本让百姓惧怕的街头势力,在不到一个月内被连根拔除,市场重新恢复秩序,街头不再有刺耳的叫嚣,人们提起那件事,不再只说“陈军长”,而是说“那一天,正义真的出现了”。 很多人不知道,陈家贵的战斗经历远比那一拳更惊心动魄,从红军时期开始,他就一直在枪林弹雨中摸爬滚打,长征路上,他背过伤员,也掉过手指;抗战时期,他瞎了一只眼;解放战争中,他硬顶着弹片指挥作战;到了对越自卫反击战,他已经是花甲之年,却依然坚持到最前线。 他从不夸耀这些,也从不多说,他的骨头里藏着七块弹片,是从战场带回来的“纪念品”,医生曾说,那些金属碎片可能会影响寿命,可他始终不肯取出,对他来说,每一块弹片,都是一场战斗的印记,是战士的勋章。 1979年南疆作战时,他把指挥所设在敌人火力覆盖范围内,每天和参谋一起顶着炮火观察地形,参谋劝他退后一点,他总是摇头,他说只有亲眼看到前沿的情况,才能做出准确决策,他不是不怕死,而是不肯让别人替他冒生命危险。 作战期间,他几乎没怎么睡过觉,有一场战斗打了整整三天,他靠着警卫员送来的竹筒饭维持体力,战斗结束时,他坐在弹药箱上睡着了,手里还握着血迹斑斑的地图,没有人催他休息,因为所有人都知道,他用的不是体力,而是一种无法替代的责任心。 凯旋归来后,他没有选择休息,而是继续巡视边防,直到退休,他还坚持每年去一线哨所走一遍,有人问他为什么不休息,他只是笑笑,什么都不说,对他来说,军人不是一份工作,而是一种身份,一种信念。 2017年,陈家贵在昆明去世,火化时,医生在他的骨灰中发现了七块弹片,最大的如核桃,最小的像米粒,有人觉得这不可思议,这样的身体竟然还能活那么久,可那些了解他的人都知道,他能走这么远,是靠意志在撑着。 他的夫人认出了其中一块弹片,是淮海战役时留下的,还有一块,是在太行山失明那场战斗中嵌入的,每一块弹片背后,都是一段历史,一次牺牲,一份沉甸甸的荣誉。 信息来源:中国新闻网——老将军陈家贵负伤靠左眼打仗 头部至今留7块弹片