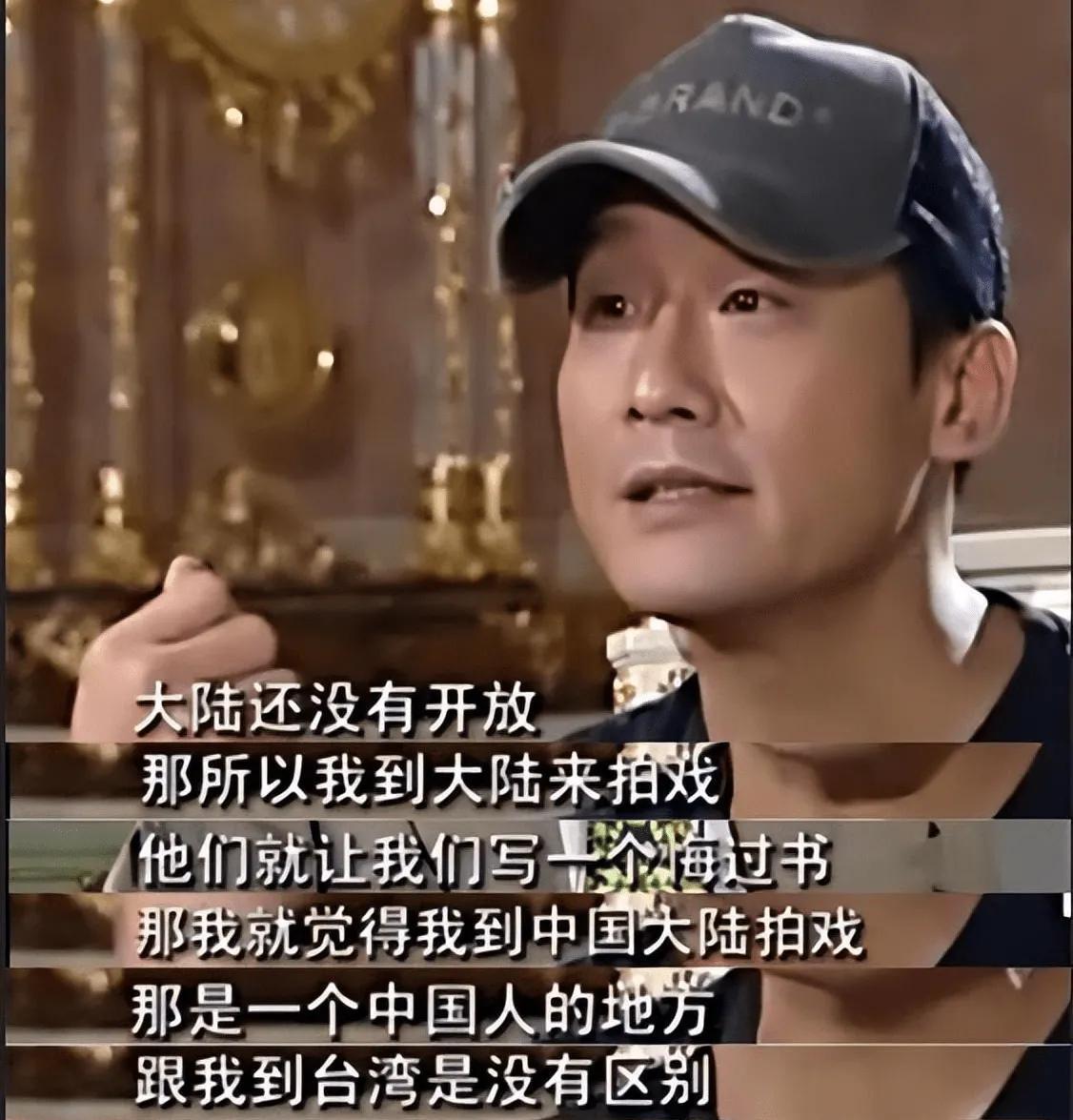

梁家辉曾在一采访中直言:“我觉得香港人其实挺可悲的,被英国人统治了一百多年,在回归以前,我们这一辈人很缺乏对祖国的概念!”香港回归祖国快三十年,怎么在部分港人心里,“中国人”这三个字还这么刺耳?这背后,到底是什么原因? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 梁家辉在一次采访里说过一句话,他觉得香港人挺可悲的,因为被英国统治了一百多年,在回归以前这一代人对祖国几乎没有什么概念。 这句话引发了不少人的共鸣,也让人不得不去思考一个问题,为什么香港已经回归快三十年了,在一些人心里“中国人”这三个字还是那么刺耳?要理解这个问题,得从历史说起。 英国人在统治香港的过程中,不是单纯地把这里当作一个港口,而是通过制度和教育逐步重塑了身份认同,课本里的中国历史只剩下寥寥几页,把鸦片战争写成商业冲突,把圆明园的废墟轻轻带过。 孩子们记住的是维多利亚女王和米字旗,却几乎没有机会接触祖国的历史与文化,这样的教育一代一代延续下来,就像在脑子里装了一个过滤器,把“中国人”这个概念弱化,换成了模糊的“香港人”。 梁家辉年轻时也是这样成长的,他自己坦言对祖国并没有多少概念,直到二十四岁那年,他到北京拍摄《火烧圆明园》和《垂帘听政》,才第一次真切感受到历史的厚重。 站在圆明园的废墟前,他明白了曾经的屈辱不只是书本里的几个字,而是一段切肤之痛,那种震撼改变了他,也让他坚定了自己的立场。 台湾和香港当时合作密切,有投资方禁止艺人到内地拍戏,但梁家辉坚持去了,他甚至因为这件事被封杀,落魄到摆地摊,也没有写悔过书,他说,一个中国人在自家地盘拍戏没什么错。 这种个人的转折,背后其实映射出香港社会更普遍的现象,为什么“中国人”三个字在一些人耳中显得不舒服?一方面是殖民教育留下的遗产,让不少人缺乏国家观念。 另一方面,日常生活里的摩擦也在放大矛盾,有人抱怨游客多了抢奶粉,有人觉得公立医院排队时间太久归咎于新移民,这些问题在媒体的渲染下被标签化,逐渐形成对内地人的偏见。 再加上西方舆论不断渲染中国的负面形象,这些声音在信息环境里被放大,让一部分人更难打破成见。 香港社会的认同也在不同代际之间出现了明显差别,老一辈常常习惯说“去中国”,仿佛香港和祖国是两个地方,像梁家辉这样的中年一代,很多是在成年后才慢慢建立起国家认同。 近些年,随着教育改革和交流项目的推进,年轻一代开始接触到更多内地的真实样子,有人到北京故宫参加研学活动,有人去贵州参观天眼望远镜,也有人到深圳前海实习。 当他们亲眼看到祖国的发展与成就时,“中国人”不再是一个抽象的标签,而是能感受到温度的身份。 这种变化体现在日常细节里,过去有学生会说“你们的皇帝”,现在有人会改口说“我们的皇帝”,过去习惯说“返内地”,现在年轻人更多用“北上”。 跨境交流多了,文化体验丰富了,认同感开始在生活里慢慢生长,梁家辉这些年也常常零片酬出演爱国题材电影,他觉得电影能触动人心,让人比在课堂上接受说教更容易产生共鸣。 要让认同真正落地,靠的不只是政策和口号,还要通过一次次真实的经历去建立情感联系。 新的教材开始增加大湾区建设、扶贫攻坚这些案例,学生们在研学中走进历史现场,看到故宫的红墙黄瓦,看到航天员升空的画面,这些都在填补过去教育留下的空白。 社会氛围的重建同样重要,媒体不能再一味放大对立,而是要帮助人们理解共同体的意义。 在疫情期间,内地医疗队连夜支援香港,不少市民举着“感谢祖国”的牌子在机场等候,这类场景让人看到,当人们在困境中得到真切的帮助,“中国人”的认同就不再是冰冷的政治词,而是生活里的依靠和亲近。 梁家辉带着孙儿去深圳公园玩,小孩子在滑梯上和内地小朋友争抢时,还会说出“我爷爷是中国人,你也是”这样稚嫩的话,正是这种自然的互动,让历史的裂痕一点点被抚平。 梁家辉所说的“可悲”,是一种对历史的叹息,也是对未来的提醒,他的经历说明,认同不是一夜之间生成的,而是需要亲身感受和持续的滋养,香港的过去留下了沉重的包袱,但未来依然可期。 只要教育继续补上缺失的一环,只要社会提供更多理解和交流的机会,“中国人”这三个字终有一天会从刺耳变成骄傲。 那时,梁家辉的感叹就会转化为一种宽慰,香港人终于能从历史的阴影里走出来,和祖国一起走向更完整的未来。 信源:海外网——梁家辉:香港太畸形 无国家观是历史原因