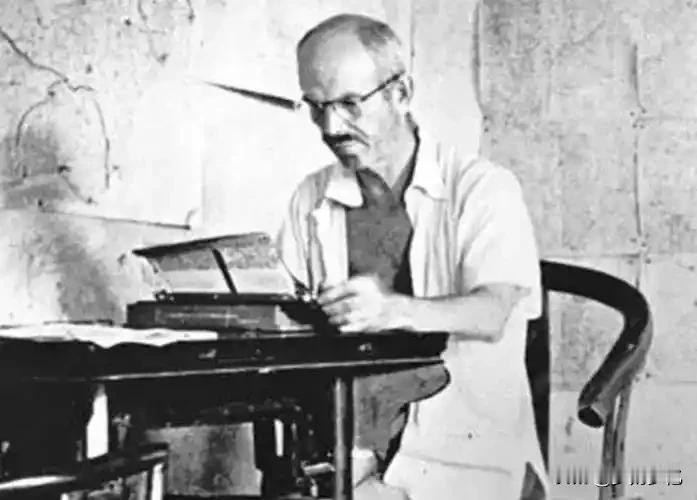

我一直以为白求恩就是个好人,课本里那种,脸谱化的好人。 直到今天,我才知道,这根本不是一个“好人好事”的故事。 小时候翻开课本,白求恩的形象总停留在泛黄的插图里:穿件洗得发白的手术服,在油灯下给伤员开刀,颧骨高高的,眼神里全是温和的光。老师说他是“毫不利己专门利人的国际主义战士”,我们点头记下,心里把他归为“好人好事”的典范,就像村口总帮人修农具的老木匠,善良,可敬,却离“传奇”很远。 直到某天在档案馆翻到一份1935年的北美医学期刊,封面人物正是白求恩。照片里的他西装革履,左手夹着雪茄,右手握着把锃亮的手术刀,背景是蒙特利尔圣心医院的手术室——那是当时全北美最先进的胸外科中心,而他,是这里最年轻的主任,才38岁。 档案里的履历像串惊雷,炸得人半天回不过神。他是多伦多大学的医学博士,毕业论文《胸外科疾病的诊断与治疗》发表时,被业内称为“掀开了胸外科的新篇章”;30岁刚出头,就首创了“人工气胸疗法”治疗肺结核,那会儿这病还是不治之症,他的方法让死亡率降了一半;更惊人的是,美国胸外科医师协会的五个执委席位,他是唯一的加拿大人,会议室里挂着的胸外科器械图谱,有三分之一是他设计的——现在全球医院里用的肋骨剪、止血钳,原型都出自他手。 放在今天,这相当于什么?大概是哈佛医学院的终身教授,突然放下实验室里的精密仪器,背着药箱去了战乱中的山区。有人算过他当时的收入:圣心医院的年薪加专利费,够在纽约买下整栋公寓楼,而他给八路军做手术时,连块像样的消毒纱布都得反复用开水煮。 1938年他刚到延安时,八路军的医生们有点发懵。这个高鼻子老外带来的箱子里,除了手术器械,还有本厚厚的《胸外科手术图谱》,里面的手绘插图比教科书还精细。有次给伤员做胸腔引流,他嫌现有器械太粗糙,当场找了根自行车辐条,在炭火上烤弯,磨尖,做成了简易引流管——后来这法子在各根据地传开,救了无数人。 最让人震撼的,是他在晋察冀的手术室。不是医院的无菌环境,是老乡废弃的窑洞,土墙上挂着块白布当屏风,手术台是门板搭的,唯一的光源是盏马灯,灯芯被风吹得忽明忽暗。他却能在这样的条件下,一天做30台手术,从清晨站到深夜,手指被冻得发紫,就用温水泡两分钟接着干。有次护士递错了钳子,他突然用生硬的中文喊:“不对!要那个带齿的,止血更牢!”——后来大家才知道,那把钳子正是他发明的,连齿的密度都经过精确计算。 他给八路军战士讲课时,黑板上画的解剖图比教科书还标准,从肺叶的血管分布到肋骨的承重结构,条理清晰得像在大学讲堂。有个年轻医生问他:“您在国外做一台手术的钱,够在这儿建个医院了,图啥?”他指了指窗外练兵的战士:“他们在为理想打仗,我也在。” 课本里没写的是,他来中国前,刚拒绝了美国约翰·霍普金斯大学的聘请,那所学校给的待遇是“终身教授+私人实验室”。也没写他在加拿大时,常把专利费捐给穷人医院,自己住着租来的公寓。这些细节拼凑起来,才慢慢看清这个“好人”背后的重量:不是普通的善意,是顶级专业者带着信仰的俯身,是把全球最前沿的医学,硬生生种进战火纷飞的土地里。 现在再看课本里的插图,突然懂了那眼神里不只是温和,还有对专业的极致较真,对生命的绝对敬畏。他留下的不只是“好人好事”的故事,是告诉后来者:真正的伟大,从来不是居高临下的施舍,而是把自己的光芒,精准地照进最需要的地方。就像他设计的手术钳,既够锋利能剖开病灶,又够温柔能护住血管——这大概就是顶级大牛的降维打击:专业到极致,善良到纯粹。