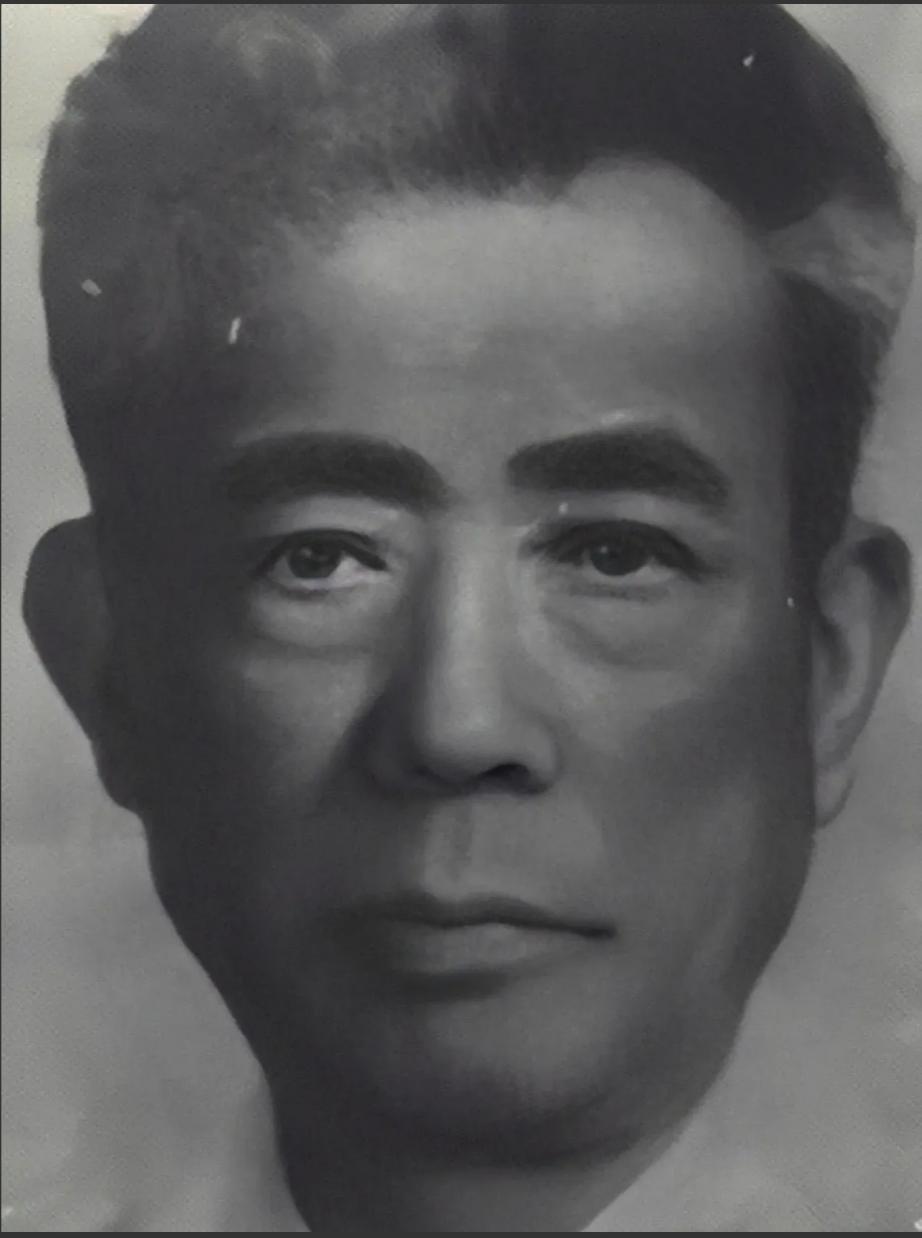

隐姓埋名二十八载,为祖国核事业舍生忘死,让我们挺直了脊梁! 俺不相信还有人看到这位“中国两弹之父”,不肯送上一束花,留下一颗爱心,不肯为他说一句“致敬民族脊梁”的[祈祷][祈祷][祈祷] 这位让亿万中国人挺直腰杆的人,名叫邓稼先。1948年,26岁的他抱着“科学救国”的信念,远赴美国普渡大学攻读物理学博士。 仅用21个月,他就以优异成绩拿下博士学位,成为该校历史上最年轻的博士之一。当时美国的科研机构抛出橄榄枝,承诺提供优渥的薪资、先进的实验室,可他心里装着的,是万里之外饱受战乱蹂躏的祖国。 1950年,新中国成立刚满一年,正是百废待兴的时候,邓稼先毅然放弃所有,瞒着导师偷偷收拾行李,登上了回国的轮船。 临行前,他对同学说:“我的祖国正在召唤我,我不能留在这儿,哪怕回去吃苦,我也要为祖国做点什么。” 谁能想到,这个意气风发的青年,一转身就走进了茫茫戈壁。1958年,组织找他谈话,希望他牵头负责原子弹研制工作。 这个任务意味着从此要隐姓埋名,不能公开身份,不能和家人随意联系,甚至可能一辈子默默无闻。邓稼先没有丝毫犹豫,只对妻子许鹿希说了一句“我要去执行一个重要任务,可能很久不能回家”,就带着团队钻进了与世隔绝的罗布泊。 那时候的罗布泊,荒无人烟,飞沙走石,夏天最高气温超过40摄氏度,冬天能低到零下30度,喝的水带着泥沙,吃的是掺着沙子的窝头。 没有先进的计算设备,他们就用算盘一遍遍地演算数据,一个复杂的公式,往往要算上几百遍才能确保准确;缺少实验材料,他们就自己动手搭建简易实验室,在极端条件下反复测试。 二十八载,是人生最宝贵的时光,他把自己完全交给了祖国的核事业。1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,蘑菇云在罗布泊上空升起的那一刻,邓稼先和战友们相拥而泣,所有的艰辛都化作了滚烫的泪水。 可他来不及庆祝,又马不停蹄投入到氢弹的研制中。 1967年6月17日,第一颗氢弹爆炸成功,中国成为世界上第四个掌握氢弹技术的国家,从原子弹到氢弹,美国用了7年,苏联用了4年,而中国只用了2年8个月。这背后,是邓稼先和团队无数个不眠之夜的坚守,是他们用青春和汗水浇筑的奇迹。 危险始终伴随着科研工作。1979年,一次核试验中,原子弹意外摔裂,放射性物质泄漏。为了查明事故原因,邓稼先不顾众人阻拦,毅然走进辐射区,亲手捡起碎片检查。 那一刻,他心里只有任务,完全忘了自己的安危。这次事故让他的身体受到严重辐射,癌细胞开始在体内蔓延。即便如此,他依然坚持工作,直到身体实在支撑不住才住进医院。 住院期间,他还在病床上修改核试验报告,叮嘱同事们注意实验安全。1986年,邓稼先病重,妻子许鹿希才终于知道,丈夫这二十八年来,一直在做着这样伟大而危险的工作。 她握着丈夫的手,哭着说:“你怎么从来都不告诉我?”邓稼先只是笑着说:“这是国家机密,我不能说,委屈你了。” 隐姓埋名的这些年,他错过了孩子的成长,错过了陪伴妻子的时光,甚至连父亲临终前,都没能见上最后一面。他给家人的书信,永远只谈家常,绝口不提工作上的事。 可家人知道,他心里装着的,是整个国家和民族的未来。1986年7月29日,邓稼先与世长辞,享年62岁。直到他去世后,他的名字才被广泛知晓,人们这才明白,那个默默无闻的“无名英雄”,就是让中国挺直脊梁的“两弹之父”。 今天的我们,生活在和平稳定的年代,享受着科技发展带来的便利,这一切都离不开邓稼先等老一辈科学家的无私奉献。 他们用隐姓埋名的坚守,用舍生忘死的勇气,为祖国筑起了一道坚固的国防屏障,让中国在国际舞台上拥有了话语权。 他们的精神,是中华民族最宝贵的财富,值得我们永远铭记。铭记他们,不是为了缅怀过去,而是为了传承那份爱国情怀和责任担当,在新时代的征程上,续写属于我们这一代人的辉煌。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。