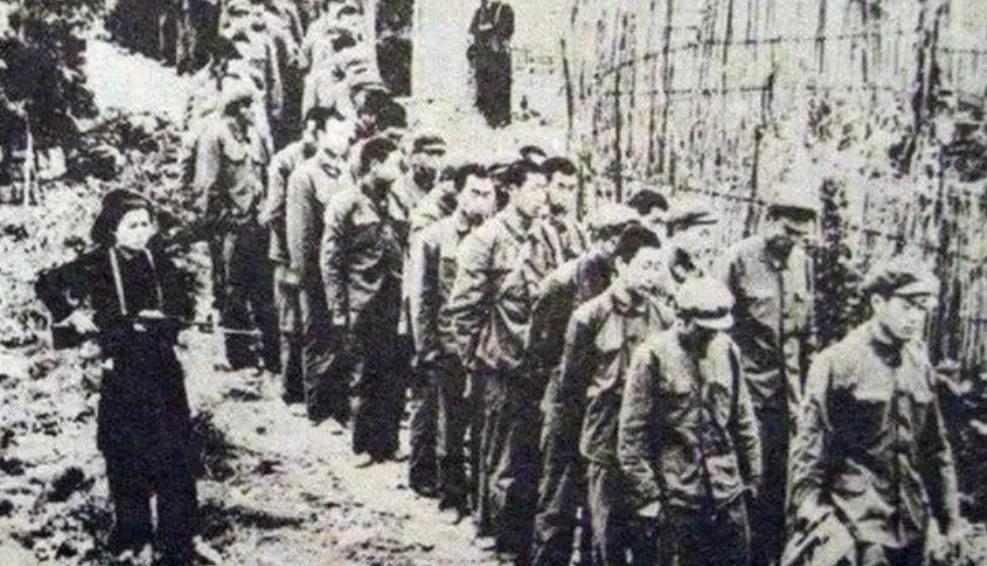

1979年,俘虏交换后,200多名战士终于回到祖国。他们刚刚跨过边境线,广州军区司令员许世友却突然命令:连长和指导员立刻送上军事法庭,其他人全部就地转业,回家。 命令下达得很果断,前方接应部队不敢耽搁,一个个名单被迅速登记,押送和安置的车队立刻出发。有战士还没反应过来,鞋底还沾着越南丛林的泥,就被带去换下军装。 在军事法庭那边,几名连级干部刚被送到,就接受了连夜审查。法庭重点查的是:指挥是否失职?是否有逃跑行为? 其中一位姓王的连长被单独提审。经核实,他在高平方向带队穿插时,曾为掩护三名重伤员,被越军包围。敌人逼问番号,他死咬不说,还动手打了翻译。 战俘营里,他组织骨干把部队番号改口成“民兵队”,坚持了一整月没泄密。审查结论是:非主观失误,予以转业处理,回籍安排工作。 而另一位原某连指导员就没那么幸运。他负责的那次穿插任务中,判断敌人火力位置出现重大偏差,误判安全通路,导致全连与主力失联,随后被越军合围。 此人在被俘后配合度偏高,虽未供出军事情报,但行为被定性为战场判断严重失误。法庭最终裁定为“指挥失当”,处以有期徒刑三年,服刑期满转地方。 战士们的去处安排得更快。很多人直接分配进厂、下乡,有的去了南方某机械厂做操作工,有的回了老家务农。那时对“战俘”这个词的接受度还很低,谁也不愿多谈。 他们在越南战俘营挨过鞭子、吃过皮鞋汤,有人还被强迫写“悔过信”,但真正回国后,几乎没人问他们在战俘营里经了什么。 广东某镇一所砖厂,分到了一位名叫赵振林的退伍兵。他沉默寡言,干活拼命,不喝酒也不打牌。直到1986年厂房起火,他冲进车间救出两个被困的年轻人,厂长才查出他是79年越南战场回来的人。 在那种复杂的战场上,通讯靠人跑,地图用手画。有被分配到水电站工作的退伍兵,十几年后修坝时还能徒手画出山势走向。 这些人后来没再穿过军装,但谁都没说自己不是兵。 他们清楚自己不是英雄,但更知道自己没给国家添乱。许世友下令转业,其实不是抛弃,而是保护。他不希望这些人回部队后受排挤,更不愿他们被人贴上“投降兵”的标签。 许世友始终认为,战场容不得含糊,哪怕只有一个连队,也要有人对全连负责。 那批归国的战士,如今大多数已经老去,有的早已不在人世。他们的名字没有刻进烈士碑,但他们曾为祖国扛过枪,在最艰难的时刻没倒下。这些不被记住的背影,同样撑起了战争的底线。