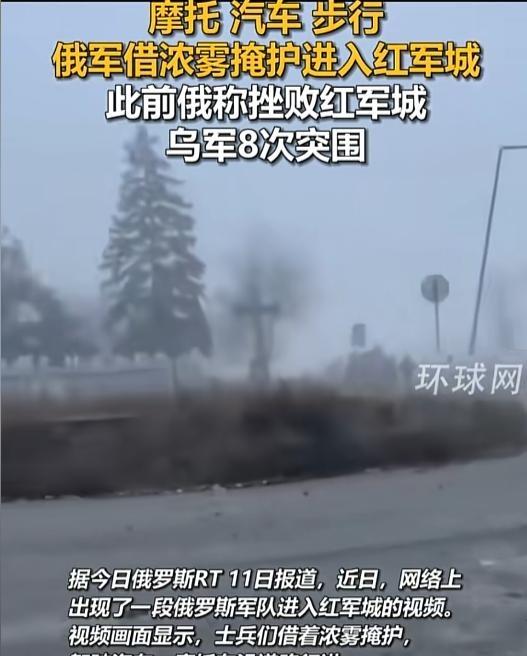

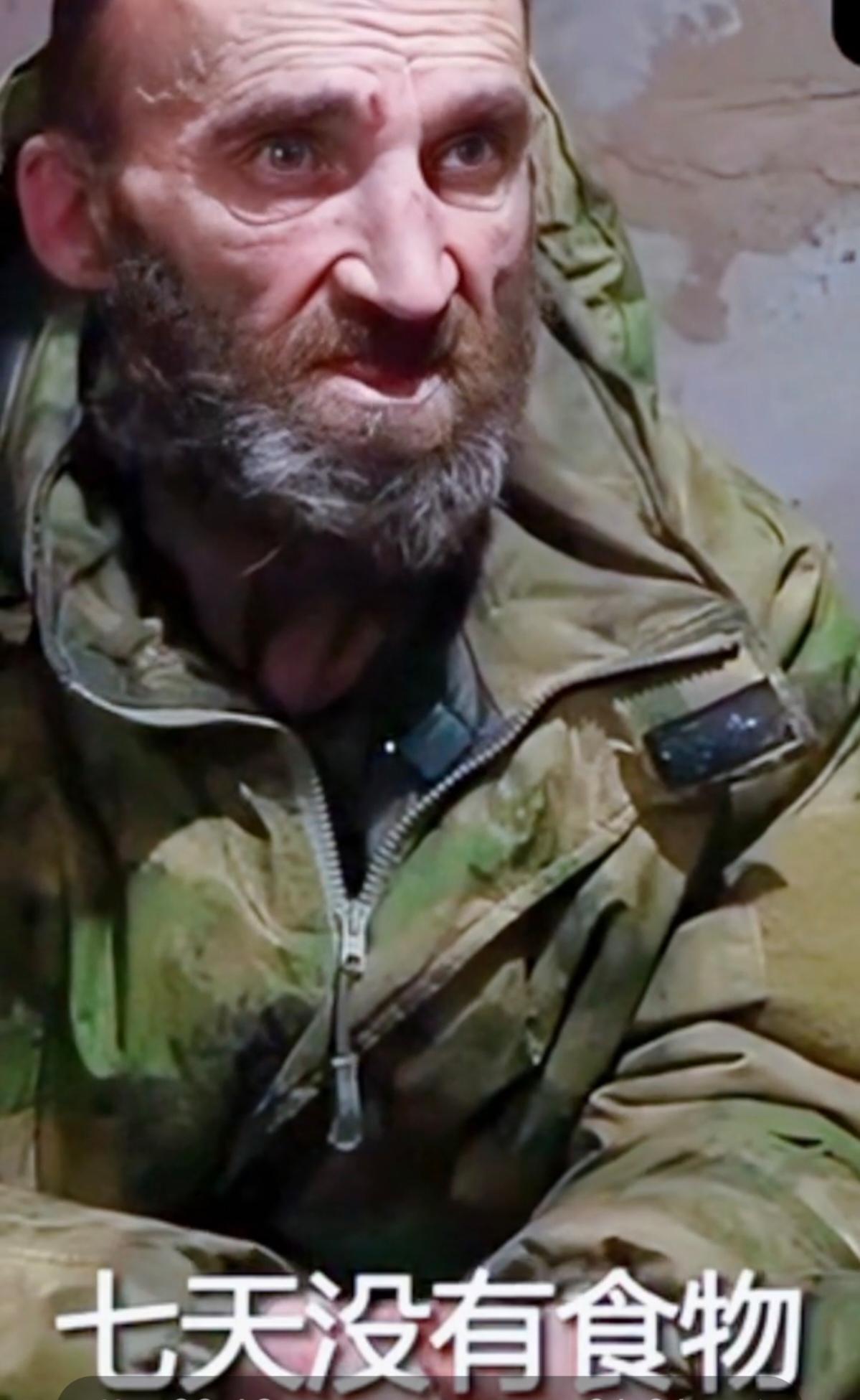

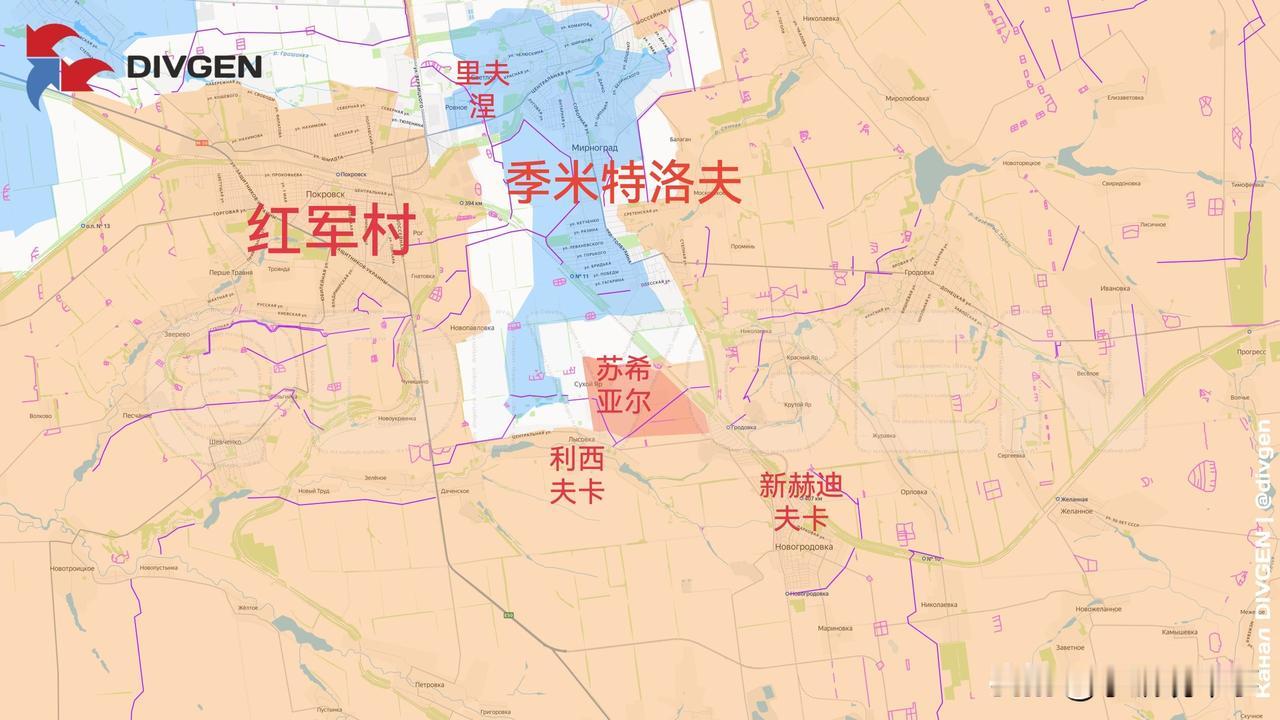

俄乌战场突然炸出大动静,顿涅茨克红军城一场大雾直接让战局反转,俄军借着这“天然伪装”,骑着摩托、开着私家车,甚至靠两条腿步行硬生生摸进了城里,乌军8次拼尽全力突围全被打退,现在七成以上城区都被俄军拿下了。谁能想到一场能见度不足50米的大雾,居然成了俄军的“取胜关键”! 顿涅茨克地区的红军城位于H15公路和M04高速公路交汇处,毗邻北部铁路枢纽,每天通过超过200节货运列车,运载乌东战线70%的弹药、燃料和食品补给。这个位置相当于后勤命脉,一旦失守,整个顿巴斯防御体系将现巨大缺口。乌克兰部队在此部署约5800名士兵,对抗俄罗斯4万余兵力,长期处于被动防御。过去几个月,战斗胶着不下,乌克兰靠小型飞行器构建空中监视网,英国情报显示,前线5公里内车辆难逃打击,10公里外也需绕行。俄罗斯推进时,常在远处卸载装甲,士兵步行数公里钻林潜行。乌克兰指挥部九成火力调整依赖这些设备的坐标,从标记掩体到锁定集群,全凭实时图像。红军城高地和主干道入口勉强守住,但补给车队夜间通过路障时,总面临狙击威胁。这套体系虽有效,却暴露对天气的依赖,极端条件下图像精度急降,天津大学研究早指出,雾霾让探测距离缩至300米内。 大雾来袭那天,能见度不足50米,乌克兰空中设备瞬间瘫痪。俄罗斯部队抓住时机,放弃显眼坦克,转用摩托、私家车和步行渗透。这些工具目标小、噪音低,在雾中如影随形,擦过哨卡而不露痕迹。俄罗斯有复杂环境作战经验,坦克兵曾水下导航,这回雾中摸路成家常便饭。小队分成股,沿废墟缝隙推进,占领工厂平台和巷道高点,架机枪封锁侧翼。乌克兰反应迟钝,枪声响起时已晚,火力点藏匿不明。第一波反击从东侧发起,卡车撞击试图撕口,却撞上预埋伏击,车辆损毁严重。俄罗斯借势每日歼灭上百人,阵地稳步扩大。这次行动凸显现代战争的痛点,技术依赖遇上自然因素,一触即溃。乌克兰以往90%打击靠无人机引导,大雾戳中要害,整个防御如纸糊。 乌克兰组织8次突围,规模从数十人到上百不等,旨在联络外围援军。第二次行动带47辆装甲车推进3公里,即遇路障和侧射,爆炸碎片散落,幸存者拖伤员退回。城内守军建制散乱,单日战损达1370人,弹药短缺到拆残骸凑合。第三次从南巷出击,火箭筒瞄准模糊影迹,导弹偏离坠地。俄罗斯火力网已成,机枪链条拉动压制。第四次凌晨突进,车灯短暂暴露位置,火箭弹击中尾部,火焰窜起。第五次百人队过桥,烟雾弹掩护却遭高点狙击,桥栏崩裂。第六次肩扛导弹穿楼群,尾迹划弧落空。第七次轻装下水道爬出,巡逻队灯光扫过即枪响。第八次最惨,残部四散逃窜,泥地翻滚无果。俄罗斯摩托队封锁出口,步兵清扫巷尾,缴获设备堆积。这些失败源于情报盲区,无引导下火力盲打,损失累积让守军弹尽粮绝。战场上,这种低技术渗透对高科技防御的克制,提醒人们战争本质未变,人力与地利永不可或缺。 红军城失守后,俄罗斯控制七成以上城区,补给链中断,铁路节点落入掌控,顿巴斯后方警铃大作。乌克兰调整防线,士兵从高地撤退,背包沿沟后移,整个东线向俄罗斯倾斜。俄罗斯巩固阵地,轿车运物资,炮火覆盖外围,推进数百米。乌克兰损失超1460人,部分成建制投降,指挥官调残部至季米特洛夫集结,却陷无人机打击区。俄罗斯国防部称,乌军一周45次进攻、32次突围全败,包围圈缩小。德国媒体忧心,北约避谈,美媒直指俄军打开顿巴斯通道。乌克兰总司令西尔斯基拒泽连斯基进攻顿涅茨克令,红军城沦陷或酿免职危机。亚速营前参谋长称,前线块顶不住,俄军一夜佔157平方公里。这场雾中逆转,不仅是天时助力,更是战略失误的放大镜。乌克兰押注无人机,却忽略天气软肋,俄罗斯用原始战术换高效推进,代价最小化。长远看,东线僵局破裂,谈判筹码微妙变化,国际援助压力加剧。 这场大雾事件折射俄乌冲突深层逻辑,技术革命下传统因素仍决胜负。乌克兰依赖西方装备,俄罗斯靠兵力与适应力,双方拉锯中,红军城成转折点。未来,类似天气或成常态,防御体系需多元化。俄罗斯推进东线,威胁波克罗夫斯克,乌克兰需重塑后勤。国际观察家指出,雾气虽短暂,影响持久,暴露乌军情报短板。俄罗斯专家齐莫夫斯基称,乌残部逃离红军城,指挥调往新阵地。基辅否认包围上万,却承认前线告急。