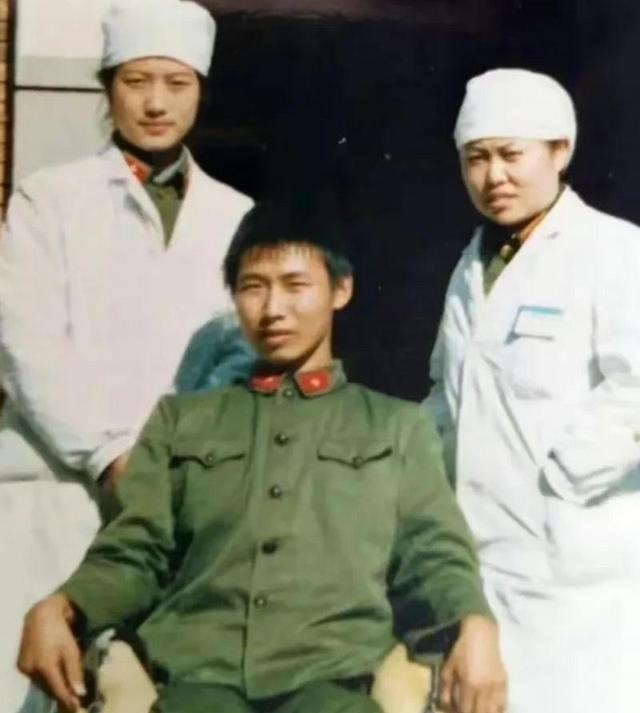

1982年8月的北京,天气闷热。一位年过五旬的中年男子连续几天未在单位出现,电话无人接听。 门被敲开时,屋内静得出奇,他的同事们最终在卧室里发现了他的尸体。他用粗绳自缢,结束了自己孤独而郁结的一生。 他叫陈掖贤,是赵一曼的儿子。那位抗日战火中宁死不屈、用鲜血写下遗书的女英雄,曾说:“母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。” 然而,数十年之后,她的儿子却在沉默中走向生命的尽头。他临终前留下一句话,既是告诫,也是决绝:“你奶奶是奶奶,你是你。” 这句话,是他说给自己女儿听的。听起来冷漠,实则沉重。他拒绝被英雄的光环定义,也许,是因为那份光太烈,照不进他生活的阴影。 赵一曼是一个不该被忘记的名字。她原名李坤泰,1905年出生于四川宜宾,自幼聪慧,后赴北京女子高等师范求学。 1926年,她加入中国共产党,旋即投身革命。1928年,她远赴莫斯科中山大学学习,在那里与陈达邦相识、结婚,一年后生下了陈掖贤,小名“宁儿”。 然而,革命的召唤从未停止。赵一曼带着乳臭未干的儿子回国后,旋即投入东北抗日活动。 为了不拖累组织,也为了孩子的安全,她忍痛将宁儿托付给丈夫的大哥陈岳云,从此母子分离。那一年,宁儿刚满一岁。 1936年8月2日,赵一曼在哈尔滨英勇就义。 受尽酷刑后,她留下了一封写给儿子的遗书:“宁儿啊,母亲对你没有尽到教育的责任,实在是遗憾……母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。” 这封信传颂至今,被无数人称为“最悲壮的母爱”。 可对陈掖贤来说,这份“母爱”的代价,是童年就失去了母亲。自两岁起,他由伯父陈岳云一家抚养,生活虽无大苦,却始终没有归属感。 他性格内向、言语寡少,从小就不爱与人亲近。周围人告诉他,他的母亲是“为革命牺牲的”,但谁也没有告诉他,她是谁。 直到1950年,他在上海看了一部电影,名叫《赵一曼》。那是一部根据其母事迹改编的影片,陈掖贤坐在影院的一角,全程没有说话。 电影散场,他没有回家,而是一个人走了几个小时。那天夜里,他用刀片在自己手臂上刻下“赵一曼”三个字。 那一刻,他知道自己是谁的儿子,但也仿佛失去了成为“自己”的可能。彼时的陈掖贤,正在中国人民大学外交系学习。他原本对国际事务抱有兴趣,成绩也不错。 但在1956年,组织上认为他“性格不适合外事工作”,于是将他分配到北京工业学校任教。 他并不擅长生活。穿着邋遢,常常忘记洗衣服。月薪69元,月底常常入不敷出,借钱成了常态。 他不善理财,也不懂社交,性格内向得几乎封闭。他和学生张友莲结婚,婚后生活一地鸡毛,他无法经营婚姻,也无法面对现实。 特殊时期,他被下放劳动,成了一名工人。有人说,他脾气古怪,不合群;也有人说,他只是太孤独了。革命烈士的儿子,活得像个“局外人”。 1982年8月,他在北京的家中自缢。没有留下长篇遗书,只有简单一句话:“不要把自己当做革命烈士的后代,过着普通人的生活,不要给组织添麻烦。” 这句话,是他对后代的叮嘱,也是对自己命运的总结。他不愿活在母亲的影子里,但又从未真正走出那道光。 他的两个女儿,一个交由姨妈抚养,另一个远赴国外定居。陈红在成都一家企业工作,生活低调,极少提及家族往事。 赵一曼的后人,从未以“烈士之后”自居,也从未借此谋取任何“光环”。他们始终记得赵一曼的遗训:靠自己生活,不给组织添麻烦。 倘若从历史照片中看,赵一曼英姿飒爽,手握钢枪,眉目间透着坚毅。而她的儿子,终其一生都没能“站起来”面对生活。 他并非懦弱,也非无能,只是在那样的时代语境中,他太早被赋予身份,却太迟才学会如何做自己。 他的痛苦不该被忽视。烈士的后代,不等于天然的强者。他们被寄予过高的期望,也承受过多的误解。 有人说他“抑郁脆弱”,也有人说他“消极逃避”,但很少有人问过:他有没有真正被理解过? 信息来源:《《红色印记》第29集:迟到的绝笔信》——共产党网