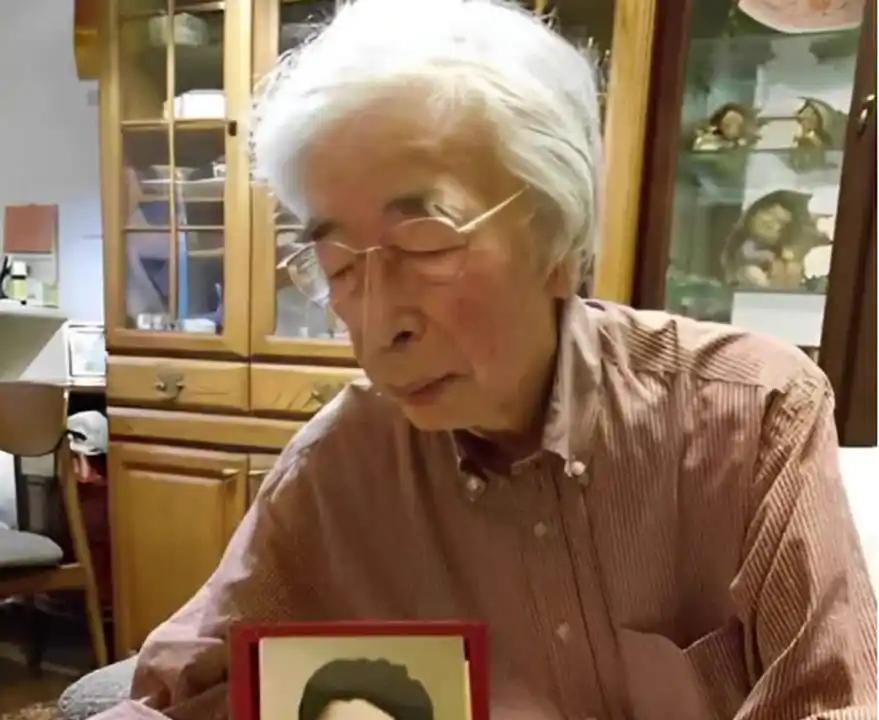

1948年,一个日本人冒充中国人,加入了解放军,征战半个中国,立下汗马功劳,还参加了抗美援朝,但是,没多久他就暴露了身份! 1950年冬,朝鲜战场白雪皑皑,一支中国志愿军小分队悄然穿越敌军阵地。突击前,一名士兵轻声嘱咐身边的战友:“别说日语。” 这名士兵身形瘦削,神情却异常坚毅。他不是别人,正是砂原惠,一个冒着生命危险隐姓埋名、以“张荣清”之名参军的日本人。 那一年,他才17岁,已经在解放军中摸爬滚打了两年。 砂原惠的故事,听上去像是一部电影,但它是真实发生在中国近代史中的一个独特片段。 他的生命轨迹横跨两个国家,也横跨两个时代,是战争与和平交织下的亲历者,更是中日关系史中一个被遗忘的见证者。 砂原惠1933年出生于日本福冈县一个武士后裔家庭。父亲是“南满洲铁道株式会社”的矿物分析员,虽身在殖民机构,却对日本军国主义嗤之以鼻。 1938年,一家人迁居中国东北,先后住在大连、沈阳、阜新等地。那时的砂原惠,是个只会说日语的日本孩子,生活在完全日本化的社区,对中国社会几乎一无所知。 命运的拐点出现在1945年。7月,砂原的父亲病逝,8月日本战败,整个东北陷入战后的动荡与混乱。 原本准备返回日本的母子三人,因带路人失踪,被迫滞留在辽宁阜新。 对于许多未能及时撤离的日本侨民来说,这是一段极其艰苦的时光。砂原一家没有收入,只能靠母亲做裁缝、他帮地主家喂猪换取粮食维生。 但正是这段生活,让砂原第一次真正接触到了中国社会。他开始学中文,逐渐了解这个国家的语言与文化。 更重要的是,他感受到来自普通中国百姓的宽容与帮助。在北镇县六台子村,尽管身份特殊,但村民并未敌视他这个“日本娃”,反而在力所能及的范围内给予帮助。 1948年,随着解放区土地改革的推进,砂原一家被定性为“雇农”,并分得了土地。这件事深深震撼了年仅15岁的砂原。 他开始认同这个正在建设中的新政权,也第一次萌生了“做一个中国人”的想法。 同年秋,他悄然做出决定:参军。他瞒报年龄,以“张荣清”之名,自称为北镇县六台子村的雇农子弟,加入了东北民主联军。 这支部队后来整编为中国人民解放军第四野战军170师。 起初,他被分配到侦察连。由于身形敏捷、头脑灵活,再加上有一定的语言伪装能力,他很快被派往前线执行侦察任务。 在辽沈战役中,他曾多次乔装成小贩、农民,深入敌后获取情报。在平津战役中,他带队穿越国民党防线,为主力部队开辟进攻通道。 战后,连队为他请功三次,他也因此被授予“战斗模范”称号。对外,他是“张荣清”,一个普通的中国士兵。无人知道,他其实来自日本。 1950年,朝鲜战争爆发。当解放军组成志愿军入朝作战时,他毫不犹豫地报名参战。在朝鲜战场,砂原继续担任侦察兵,多次参与夜间突袭和敌后侦察,表现依旧出色。 但战争的残酷并未掩盖身份问题的复杂性。1953年,中日两国就日侨归国问题达成协议,中国政府开始系统清查滞留人员身份。 砂原惠的档案引起注意:资料中,他的入伍时间、年龄、籍贯均存疑。最终,政工人员与他展开谈话。面对调查,他没有再隐瞒,终于承认了自己的真实身份。 这一次,组织并未责备他。相反,部队政委与他长谈一夜,肯定了他为解放事业所做的贡献。 但根据国际协议,日籍人员不得再留在朝鲜战场。随后,他被调离前线,安排到东北老航校政治部日工科工作。 这是一个特殊的单位,专门负责管理和培训留用的日籍技术人员。砂原在那里协助翻译、教授日语,也开始系统学习中文和政治理论。 对他来说,这是一次身份上的“软着陆”,也是一种新的开始。 1955年3月,砂原惠随最后一批滞华日侨返回日本。那时的他,已是一名23岁的青年,有过战斗,有过荣誉,也有过身份的挣扎。 归国后的砂原,并没有就此断绝与中国的联系。他长期投身于中日友好交流工作。 1960年代,他开始为中国访日代表团担任翻译,曾陪同郭沫若、廖承志等人访问日本。后来,他又参与筹办多次中日商品博览会,还加入了多个民间友好组织。 他从不避讳自己的过去。在公开场合,他常说:“我不是中国人出生的,但我是中国人养大的。”他称中国为“第二故乡”,将“张荣清”作为自己中文名一直保留至晚年。 2010年,年逾七旬的他促成“日籍解放军老战士代表团”访华,受到中方高规格接待。时隔六十年,他再次站在北京的街头,看着五星红旗缓缓升起,眼中满是泪光。 2021年6月24日,砂原惠在日本逝世,享年88岁。消息传来,许多曾与他共事的中日友人深感痛惜。 信息来源: 《还原百年奋斗历程中的点滴 ——两位日本老人眼中的中国共产党和共产党人》——澎湃新闻