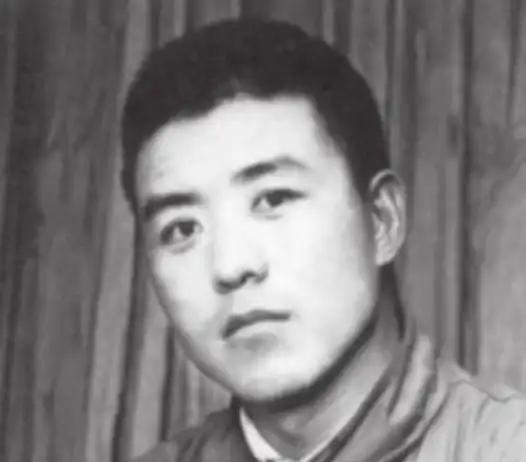

1986年,黎玉老爷子走了,没一点声响。可消息传开,整个山东,从胶东半岛到鲁西平原,无数老乡对着西边磕头,哭声一片。为啥? 因为这位山西来的“外地人”,是实打实地把脑袋别在裤腰带上,为山东拼出了十三年的活路。这人情,大过天。 这不是寻常的送别,而是对一个人最质朴的敬意。他不是山东人,却是山东根据地的“奠基人”。 他不是将军,却打下了半个山东的抗日江山;他不是高官,却在百姓心中重过泰山。他,叫黎玉。 1906年春,黎玉出生在山西崞县一个普通农家,本名李兴唐。少时聪慧,勤学上进。 1926年,他在北平接触到马克思主义,义无反顾加入共产党。从此,一个山西青年,走上了注定风雨兼程的道路。 早年的黎玉,是地下战线上的尖兵。北平市委职工部部长、天津市委书记、唐山市委书记,他在工人运动中摸爬滚打,练就一身硬骨头。 1934年,他领导开滦五矿三万工人展开声势浩大的反帝罢工,震动华北。这场战斗,让敌人胆寒,也让党组织看到了他的胆识与魄力。 1936年,山东党的组织几近瓦解,中央北方局急需派人“收拾残局”。这个重任,落在了黎玉头上。 彼时,他不过三十出头,带着一口浓重的山西口音,只身一人踏上齐鲁大地。 重建省委,发动群众,联络游击队,黎玉在胶济线上跑了无数趟。徂徕山起义、鲁西武装暴动、滨海抗日根据地建设。 一场场起义接连打响,一个个根据地次第展开。1938年,他亲赴延安,向毛主席汇报山东局势。毛主席听后拍板:“要派兵到山东去!” 此后,山东纵队成立,黎玉任政委,罗荣桓任司令员。 不久,山东军区、山东省政府相继建立,黎玉既是政委,又是省主席,与徐向前、罗荣桓两位未来元帅并肩作战,撑起了整个山东抗战舞台。 山东根据地成为全国抗战时期最大、最坚固的红色堡垒,其面积超过25万平方公里,人口近4000万。 黎玉在这片土地上整整苦撑十三年,抗过日军,斗过汉奸,熬过饥荒。 他不打前锋,却为前线输送了源源不断的兵源与粮草;他不居高位,却一手调和了各派系之间的矛盾,稳定了政权根基。 可命运的转折,往往来的没有预兆。1947年,土地改革进入高潮。黎玉主张“稳中求进”,强调保护中农利益,结果与当时的华东局书记饶漱石意见不合。 很快,黎玉被扣上“富农路线”、“宗派主义”、“山头主义”的帽子。批判如雪片般飞来,昔日战友纷纷划清界限。他没有辩解,只说:“我不想给党的大局添乱。” 自此,黎玉的人生急转直下。1949年黎玉南下上海,原本是组织安排的“另起炉灶”,可不久后,他就被调任上海市委劳动工资处,担任处长。 一个曾经统筹千军万马、治理一省之地的领导干部,就这样被“冷处理”。有人说他不适应城市工作,也有人说他“山头气重”,可黎玉从未抱怨半句。 每天骑着自行车上下班,穿着打补丁的中山装,办公桌上除了文件就是一壶茶。他从没去争过什么,也从没离开过组织。 1953年,他被调入中央,担任第一机械工业部副部长。虽然职务上升,但他始终低调行事,不讲过去,不提冤屈。 有人问他:“你不觉得委屈吗?”他笑着摇头:“干工作不是为自己争名争利。”1986年3月,党中央撤销了1948年对黎玉的错误结论,恢复其政治名誉。 而两个月后,黎玉与世长辞,终年80岁。2012年,上海市委也正式撤销1952年的处分决定,迟来的正义,终于落地。 有人说他一生遭遇坎坷,也有人说他太过谦让。但如果你问山东百姓,谁是他们心中的“老书记”?答案只有一个:黎玉。 他不是典型意义上的英雄,没有战场上的赫赫战功,也没有高调的演讲与风光的头衔。 但他用十三年的坚守,换来了山东根据地的十三年生路。他用半生的沉默,维护了党的团结与纪律。他用一辈子的坚韧,诠释了什么叫“共产党员的初心”。 历史不会忘记那些在聚光灯外默默奉献的人。黎玉,就是那种人。他像一块厚重的青石,埋在历史的根基里,不夺目,却不可或缺。 他的故事告诉我们,真正的功勋,不在于职位的高低,而在于责任的担当;真正的伟大,不在于掌声的多寡,而在于信念的坚定。 信息来源:《黎玉同志在上海 》——解放网