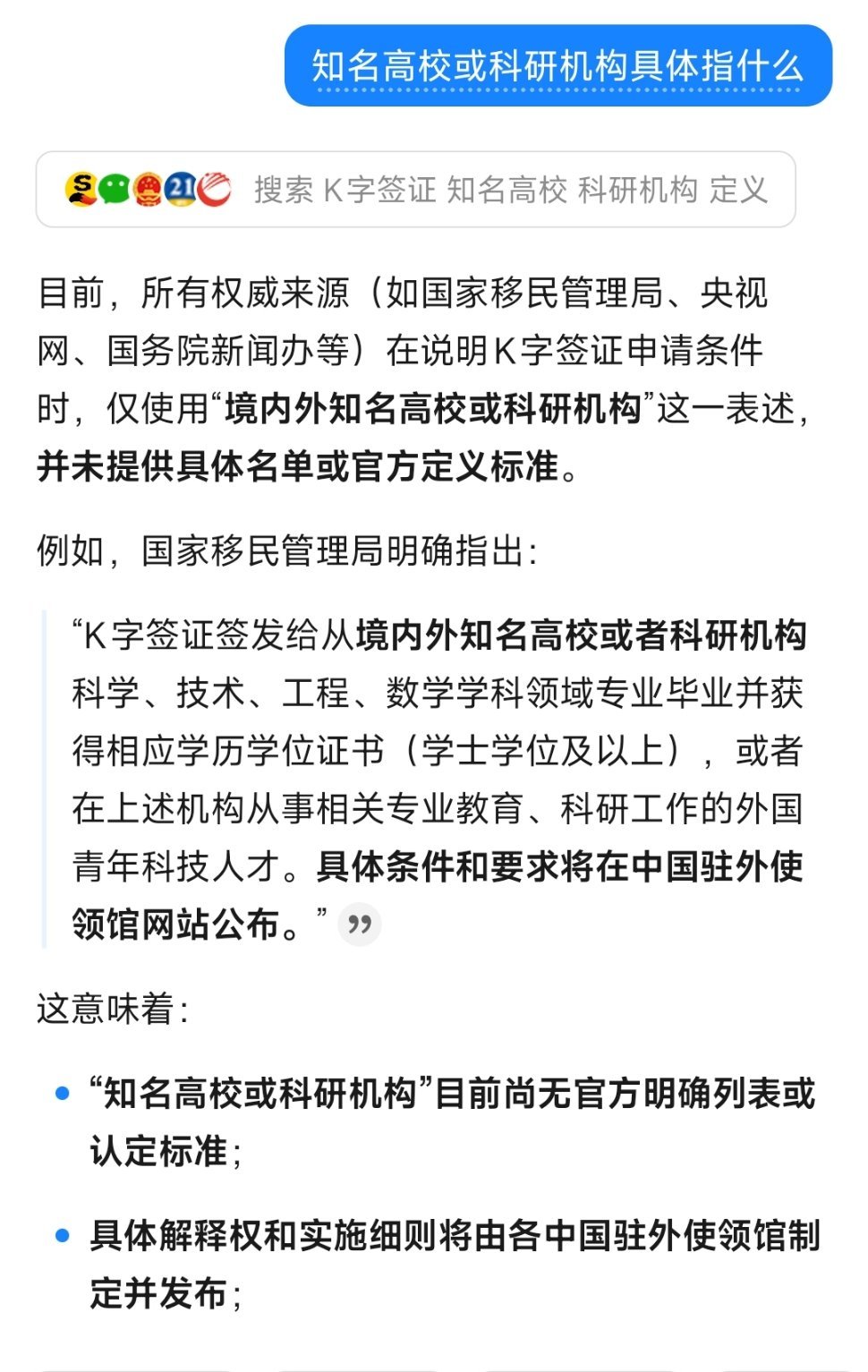

细思极恐!美媒突然公开放话:“中国每年虽然有800万大学生,真正的‘精英人才’却少得可怜,连稀有的几个理科天才也加入了美国国籍,给美国人效力!”字字诛心,原来中国从来不缺“精英人才”,而是人都‘跑光了’! 美媒这番话乍听刺耳,实则是对全球化人才流动的片面解读。 所谓“人才跑光了”的说法,既没看到中国正在出现的“反向留学”潮,也忽略了中美人才评价体系差异带来的吸引力变化,把复杂的人才选择简化成了单向流失。 先戳破“精英稀缺”的谎言。这些年中国培养的理工科人才数量早已位居世界前列,每年走出的STEM专业博士接近8万人,是美国的两倍。 美媒盯着少数赴美深造的学子大做文章,却没提现在有不少美国学生正主动来华求学。 2025年的数据显示,清华、北大的国际研究生申请量连续三年上涨,其中美国学生的申请数增幅超过三成,很多人瞄准的正是人工智能、量子信息这些中国领跑的领域。 这种双向流动的背后,是中国高等教育含金量的提升,《2024年QS世界大学学科排名》里,清华、中科大等高校的多个理工科专业已经冲进世界前十,不再是只有美国高校才有顶尖资源。 美媒更没看到,美国自己的人才政策正在把“聪明脑袋”往外推。 前几年特朗普政府收紧移民政策、削减科研经费,让不少海外人才望而却步。 2025年加拿大多所大学的数据显示,在美加双向申请的学生里,选加拿大的美国人多了近三成,英属哥伦比亚大学的春季入学申请量创下新高。 这股人才外流潮里,不乏华人科学家的身影,但他们并非都流向美国,更多人选择回国。 MIT工程学院的统计显示,中国留学生毕业五年内回国的比例,从十年前的12%涨到了现在的34%,越来越多人发现国内的科研环境更稳定。 这种选择不是盲目跟风,而是实打实的环境改善。 北大物理系教授黄昆2023年在量子计算领域取得突破后,美国橡树岭实验室开出双倍年薪邀请,他最终还是留在了北大。 打动他的不只是待遇,而是国内科研经费审批快了不少,以前要等三年的经费,现在九个月就能到位,团队能自主决定研究方向的空间也大了很多。 这不是个例,中科院的“百人计划”里,45岁以上的资深学者占比第一次超过三成,这些人有国际视野,更清楚国内的发展潜力,他们的回流比单纯的年轻人出国更有说服力。 人才流动里还有个被美媒忽略的现象,就是“银发人才”的价值再发挥。 现在不少企业和高校都在邀请退休的资深专家出山,这些人经验丰富,又熟悉国内产业需求。 某新能源企业请回的退休教授,带着团队三个月就解决了电池续航的一个关键难题,比高薪挖来的海外青年博士见效更快。 这种“老带新”的模式,既盘活了存量人才,又避免了对单一海外人才的依赖,是很多行业悄悄在用的“人才妙招”。 中美人才竞争的核心,其实是评价体系的较量。美国的评价机制虽然看重成果质量和创新能力,但这几年受政策影响,科研资金不稳定,很多项目刚有眉目就可能被砍。 中国则在慢慢打破“唯论文”的老规矩,更看重研究能不能落地。教育部搞的“科技成果转化特区”里,科研人员能拿到技术入股收益的七成,这种“让成果变现”的激励,比单纯的头衔更吸引人。 华为的“天才少年”计划每年能招两百多个本土顶尖人才,靠的也是给他们搞核心项目的机会,而不是只让做辅助工作。 就连美媒口中“给美国人效力”的人才,很多也在做跨国协作。 清华姚班2025届有32人去美国深造,其中28人签了中美联合实验室,他们的研究成果既能服务国际项目,也能通过合作渠道反哺国内产业。 英伟达的H200芯片研发团队里中国工程师占了一半多,这些人积累的技术经验,将来不管是留在国外还是回国,都是宝贵的资源,不能简单归为“人才流失”。 网友看得很明白,有人说“美媒只算流出的账,不算流入和协作的账”,还有人说“现在回国搞科研,既能做大事又能得实惠,谁还愿意硬留国外”。 世界银行的报告也证实,中国已经从人才净流出国变成了净流入国,人工智能领域的本土顶尖人才数量是美国的1.8倍。 虽然美国还握着42%的全球顶尖AI科学家,但这种优势正在被中国的产业机会和政策灵活度慢慢稀释。 美国真正的问题,是丢了开放包容的底气。他们一边抱怨人才不够用,一边又给人才流动设障碍,而中国正在搭建更开放的平台。 深圳前海的“跨境人才飞地”吸引了上百家外企设研发中心,外籍科学家能享受到优惠的个税政策;合肥的量子实验室里,中美联合培养的博士生毕业就能拿到“人才绿卡”。 这些做法不是在“抢人才”,而是在造一个能让人才安心做事的环境。 美媒的言论本质上是对自身人才优势的焦虑,他们不愿承认中国正在从人才“输出方”变成“聚集地”。 人才从来不是固定的资产,哪里有机会、有尊重、有保障,就会流向哪里。