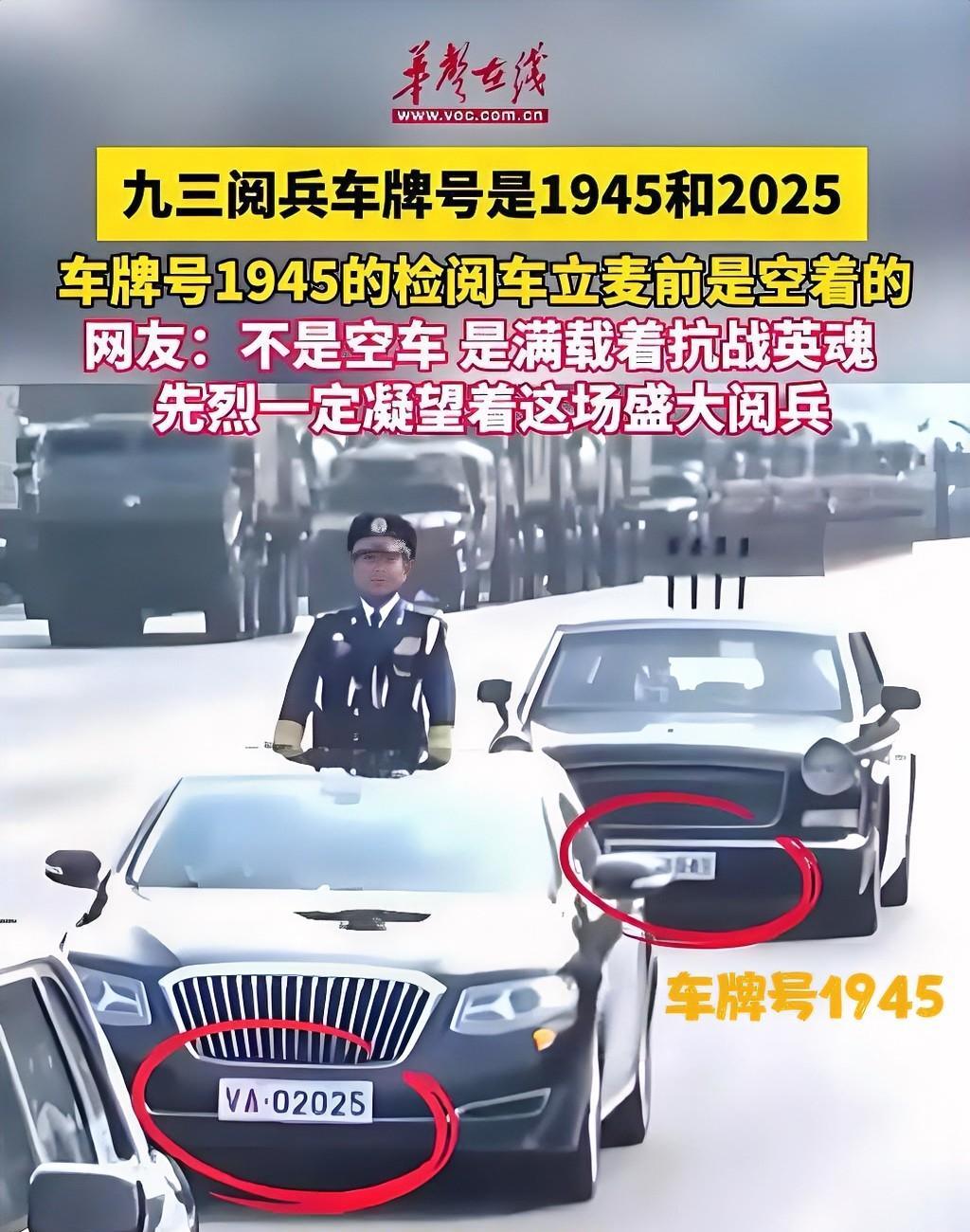

你们发现了吗,有一辆空着的1945检阅车,这细节真的泪目,空着的车,却满载烈士英魂! 就在很多人以为这段流程跟以前一样的时候,有人突然注意到一辆“奇怪”的检阅车。 车牌写着“1945”,但车上没人,驾驶位有人开车,后面是空的。整个车列中就这一辆空着。 另一辆“2025”检阅车上则坐了人,跟之前大阅兵时的一样。一个坐满,一个空着,这明显是特意设计的。 不少人第一时间没反应过来,后来才想起,1945年是抗日战争胜利那年。 车空着,等于留给了谁? 不是谁,是那些没能活着回来的人。 有网友说:“那辆空车,是给烈士们坐的。”这句话看似感性,其实挺准。 军方安排这辆车的时候,没加解说词,也没有刻意引导情绪,纯靠画面给人留下记忆。 网上很快刷起了“空车载英魂”的热搜。 有人说:“车是空的,但我看到的不是空位,是密密麻麻的背影。” 也有人写:“英雄走了,但这一次,他们也来阅兵了。”这类话看着文艺,其实背后挺克制。 因为整场阅兵都没提这辆车的象征意义,全靠观众自己去理解。 再回头看那画面:广场上正午阳光直射,两个检阅车前后相隔几十米。车队在指挥声中缓缓前行,前一辆空车,后一辆满员。 没有音乐,没有标语,只有轮胎碾过地面的声音。 有人说,这一幕比任何解说都震撼。因为没有喊口号,没有安排演员哭,反而让人情绪更实在。 这种安排,就像是一种默契。车不说话,但人都懂。 其实这也不是第一次在重大纪念日上出现“空位”设计。 历史上像联合国悼念、俄罗斯红场胜利日等场合,也有过类似安排。 在中国阅兵仪式上,安排一辆空车,前所未有。 很多人注意到这辆车,是通过央视新闻、新华社、人民日报等平台发布的画面。 视频中,镜头并没有刻意强调车的存在感。 是直播评论区的网友先喊出“那辆空车”的,后面社交平台上才跟着热了起来。 细看媒体发布的图文,几乎没有明确说这车“代表烈士”。 媒体标题却一个比一个含蓄,比如“你们发现了吗?”“这细节让人泪目”“空着的车,却满载英魂”。 没明说,所有人都懂。 这种“不说破”的方式,反而留出很多空间。 观众一边看车,一边脑子里过的,是一个个牺牲者的名字。 像赵一曼、杨靖宇、左权、张自忠……他们不在了,可名字在,事迹在。 那辆1945车,像是给他们留的座。 也有人提到:“如果他们能看到今天的阅兵,会不会笑着点头?”这话说得轻,但其实包含了很多东西。 一场战争结束80年,活着的人变老,战死的人变成纪念。 阅兵是活人参加的仪式,空车是给逝者开的门。 再说回来,这辆车的设计是巧合还是刻意? 从现在各大媒体发布的信息来看,明显是有安排的。 首先,车牌选了“1945”,这是抗战胜利时间,安排空车作为先导,这是仪式中最前列的位置,也不可能随便留空。 再一个,整个阅兵流程井然有序,没有一处多余,这辆空车安排得很稳。 有意思的是,“2025”车紧跟其后,正好形成一前一后对照。 一个代表过去,一个代表现在。一个是没有人却看得见历史,一个是有人却承接现实。 这种设计并不复杂,很有分量。 有人说:这是用当代的方式,纪念那代人。 也有人说:这是不动声色地告诉我们,今天这一切,是有人拿命换的。 这几年,阅兵仪式的安排越来越重视细节。 再往深里看,这种表达方式可能比喊口号更有力。 一个空位比一百句“我们铭记历史”更容易进人心。 因为空车不能说话,观众只能靠自己去想。想的多了,记得就深。 不是悲情,不是控诉,而是一种凝视,车空着,历史不空。 对今天的年轻人来说,抗战是课本里的历史,是纪念日上的符号。 可这辆1945车,把一个抽象的年份,变成了一个具体的画面。 画面不大,却能承载很多人脑中的回忆和想象。 阅兵不是电影,不需要编剧情,不需要煽泪点。 当真出现一辆空车,在广场上孤独滑过,全世界直播镜头跟着走,很多人控制不住情绪。 这种时候,不需要旁白,不需要背景音乐,只需要沉默。 沉默久了,眼眶就湿了。 参考信息: 《网友热议“空着的1945检阅车”:满载英烈英魂,细节泪目》·澎湃新闻·2025-09-03