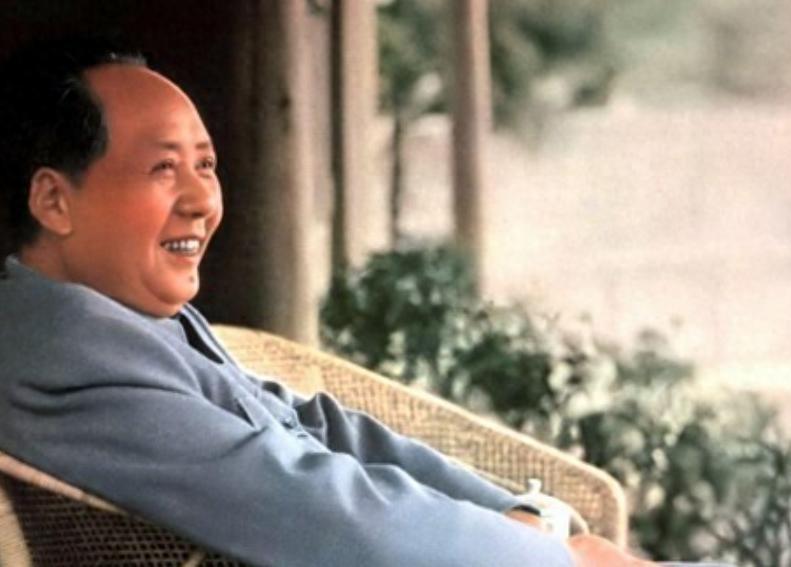

现在才懂,为什么教员晚年读到“六朝何事,只成门户私计”会哭到白发乱颤——那不是老人的脆弱,是一个一辈子和历史周期律死磕的人,撞破了最残酷的墙。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1975年7月28日,北京中南海的一间病房里,毛泽东刚刚完成白内障手术,当医生揭去他眼上的纱布,模糊的世界逐渐清晰起来,他看见自己熟悉的房间,看见书桌上的纸笔,也看见那本他念念不忘的古籍,那是南宋词人陈亮的词集,他缓缓翻开书页,眼神停在那一句上——那一刻,他的肩膀开始颤抖,眼泪止不住地流了下来。 眼泪不是为疼痛而流,也不是因为年老体弱,那一瞬间,毛泽东面对的不是纸上的几个字,而是几十年革命岁月的一次沉重回响,他曾无数次设想如何避免中国重蹈覆辙,如何打破权力更替中的衰败宿命,他曾说,要让人民来监督政府,要让官员不敢、不能、不想腐败,他相信只要制度建得好,人民有力量,历史就能被改写。 可那天当视力恢复,他重新直视现实时,他发现了一些令人痛心的迹象,那些曾经被打破的旧秩序,似乎又在悄然重组,曾经誓言要为人民服务的干部,有些开始讲排场、图安逸,他曾用整整一生反抗的官僚主义、特权阶层,竟然在新的名义下以新的方式重新登场。 陈亮的那句词,写的是六朝的故事,那几个朝代,坐拥长江天险和鱼米之乡,却选择偏安一隅,不思北伐,不图统一,反而沉溺于门第之争、权位之斗,那些本可以保家卫国的士族,最终把国家当成了自家后院,毛泽东读到这句话,不只是看到了南朝的历史,而是映照到了眼前的现实,他人生中最害怕的事情——历史的重演——正在以一种他无法阻止的方式再次发生。 几十年前,他在延安的窑洞里,与黄炎培谈起“历史周期律”,他信心满满地认为,只要人民拥有监督权,政权就不会像历代王朝那样,在辉煌后迅速衰败,他制定纪律,提倡简朴,严惩贪腐,甚至发动群众运动,试图让革命精神永不褪色,他坚信人们不会忘记初心。 然而,他晚年看到的是另一幅画面,一些人高喊着革命口号,却在背后谋取私利;一些原本以为可以代表人民利益的机构,也开始脱离群众,他曾警惕李自成进京后的变化,那不是一个人的堕落,而是一群人面对权力和舒适时逐渐放弃警醒的过程,今天的情况,和明末的故事并无二致。 毛泽东一直在与人性中的惰性抗争,他不怕敌人,不怕困难,怕的是人们在取得一点成绩之后,就开始放松警惕,他看到的不是简单的腐败问题,而是一种更深层的趋势——那种“差不多就行”、“稍微违规也没关系”、“地位到了就该享受”的心理,这种心理慢慢蔓延,像潮水一样,侵蚀着曾经坚硬的理想。 他曾说“打江山难,守江山更难”,但真正的难,不在于外部的敌人,而在于内部的松懈,他担心过去的牺牲会被忘记,担心人民的期望被辜负,他一生都在努力构建一种能够自我净化、自我纠偏的政治机制,可最后却发现,制度可以设计得再精密,也敌不过人心的松动。 那滴泪,是一次清醒后的痛苦爆发,他不是为自己哭,而是为理想受挫而哭,为历史可能再次卷土重来而哭,他知道自己年岁已高,已无力再做大规模的调整,那一刻,他不得不面对一个现实:有些问题,可能不是靠一场革命、一套制度就能根治的。 他想要人民成为权力的监督者,但他也看到,很多人一旦得势,也会变得不再愿意被监督,他想要干部永远保持为民的初心,但他也看到,有些人在获得一点权力之后,便开始讲关系、图享受,他想要建立一套能持续运转的政治文明,但他也不得不承认,靠运动维持热情,终究无法替代制度化的约束。 毛泽东的哭泣,不是脆弱的象征,而是一种对现实的深刻警觉,他知道,历史的圈套并不总是轰轰烈烈地降临,它有时是悄无声息地包围,它不一定表现为朝代更替,而可能只是一个个微小的退让、一点点底线的模糊,当越来越多的人选择“算了”“差不多得了”,那个曾经被推翻的旧秩序,又会悄然复活。 他曾相信群众的力量,相信通过不断的教育与斗争,可以筑起一道防线,但此刻他意识到,真正的挑战,来自于日常生活中的每一次选择,当那辆象征特权与安逸的“马车”重新驶来,有多少人能说服自己不跳上去?又有多少人会心安理得地坐上去,然后告诉自己:“这也是一种进步”? 这不是一个人的悲剧,而是时代整体要面对的试炼,毛泽东的生命已接近终点,他不再有足够的时间去纠正一切,也许这正是那滴泪的重量——一种知道问题却无法彻底改变的无力感。 信息来源:毛泽东暮年三哭--党史频道-人民网