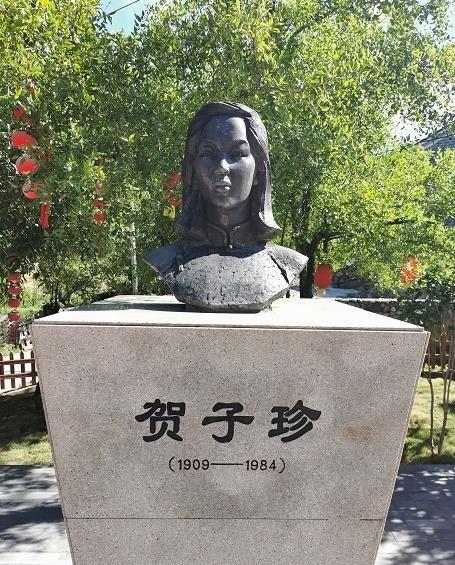

1967年,福建副省长贺敏学被抓,毛主席得知情况后非常惊讶,因为贺敏学不仅是贺子珍的哥哥,还是井冈山革命根据地创建的重要功臣! 1967年,那是个风雷激荡的年份。一份报告送到了毛主席的案头,上面一个名字让他愣住了:贺敏学。报告说,时任福建省副省长的贺敏学,被揪出来批斗,还被抓了。 换作别人,主席或许不会如此动容。但“贺敏学”这三个字,对他来说,分量太重了。这不仅仅是他曾经的亲人,贺子珍的亲哥哥,更是四十年前,和他一起在井冈山点燃星星之火的元勋。那份惊讶,源于一段尘封已久却刻骨铭心的往事。一个帮他打开中国革命新大门的人,怎么会落到这般田地? 要搞明白主席的惊讶,咱们得把时钟往回拨四十年,回到那个叫“井冈山”的地方。 很多人都知道“朱毛会师”,知道井冈山是中国革命的摇篮。但大家可能不知道,毛主席当年率领秋收起义的残部,千把号人,筋疲力尽地来到井冈山下时,其实是个“外来户”。那时的井冈山,有两位“山大王”——袁文才和王佐。他们手下有枪有人,占山为王,对外来武装天然就抱着警惕和怀疑。 一支陌生的部队要上山,人家凭什么接纳你?搞不好就直接当敌人给灭了。当时的局势,可以说是命悬一线。 这时候,一个关键人物出现了。他就是贺敏学。 贺敏学在当地可不是一般人。他家三兄妹,贺敏学、贺子珍、贺怡,都是早期投身革命的热血青年,人称“永新三贺”。更重要的是,贺敏学和井冈山的袁文才是禾川中学的同窗,是拜过把子的兄弟,关系铁得很。 当毛主席的部队还在犹豫怎么跟井冈山上的武装接上头时,贺敏学就成了那座唯一的桥梁。是他,在中间穿针引线,把自己的人格和信誉当作担保,一点点消除了袁文才和王佐的疑虑。他告诉袁、王,毛委员的队伍是为穷人打天下的;他又向主席详细介绍袁、王二人的性格和为人,为后续的合作铺平了道路。 可以说,没有贺敏学的斡旋和引荐,毛主席的部队想在井冈山顺利扎下根来,几乎是不可能的。毛主席一上井冈山,马上就派人送信到茶陵,点名要“把贺敏学调至井冈山”。见面后,他更是单独留下贺敏学,彻夜长谈,听取他对改造袁、王部队的看法。 这份信任,是在革命最低潮、最危险的时刻建立起来的。贺敏学就是那个为中国革命“农村包围城市”这条伟大道路,亲手推开第一扇门的人之一。毛主席后来盛赞贺敏学有“三个第一”:武装暴动第一,上井冈第一,渡长江第一。这个“上井冈第一”,指的就是他作为我党最早进入井冈山联系并开展工作的重要贡献。 除了这份开创之功,贺敏学还是主席的亲人。他的妹妹贺子珍,后来成为了主席的革命伴侣,在战火中相濡以沫十年。这份亲情和战友情交织在一起,让他们的关系非同一般。 更让人唏嘘的是,他们还是一同经历过“至暗时刻”的战友。1932年宁都会议后,主席被排挤,手里的指挥权没了,一度到了“连个鬼都不上门”的境地。在那段艰难的日子里,受到牵连的不仅是他自己,还有他的亲人。妻子贺子珍被调离,弟弟毛泽覃被撤职,而贺敏学这个大舅哥,同样没能幸免,也遭到了批判和撤职。 这种共患难的经历,外人很难体会。在主席心中,贺敏学不仅是革命功臣、亲人,更是一个在狂风暴雨中依然坚定站在自己身边的老同志。 了解了这层背景,我们再回到1967年。当主席听到贺敏学被抓的消息时,那份惊讶就不难理解了。那是一种混杂着痛心、不解和愤怒的复杂情感。他惊讶的是,在那样的乱局中,竟然有人敢动井冈山的“开山元老”;他痛心的是,一个为革命九死一生、坐过国民党大牢、在党内斗争中受过委屈的老布尔什维克,到头来还要蒙受这样的不白之冤。 史料记载,贺敏学一生坐过三次大牢。第一次是1927年被国民党逮捕,他在狱中还和外面的袁文才、王佐里应外合,成功越狱。第二次是1930年在肃反扩大化中被错抓,他自嘲是“为毛泽东坐牢”。而这第三次,是在他为之奋斗建立的新中国里。 据说,主席得知情况后,当即做出批示,要求纠正。有了最高层的关注,贺敏学的处境才有了转机。他虽然受尽磨难,但最终还是被保护了下来。 贺敏学的故事,其实是那一代革命者坎坷人生的一个缩影。他们凭着一腔热血和坚定的信仰,从枪林弹雨中走了出来,为我们开创了一个新世界。他们中的许多人,像贺敏学一样,功勋卓著却从不张扬,默默地在新的岗位上继续发光发热。他脱下军装转业到地方,从华东建筑工程总局局长,到福建省副省长,从不提自己跟主席的特殊关系,踏踏实实地为国家建设添砖加瓦。 记住贺敏学,我们记住的不仅是一个名字,更是井冈山初升的那一抹朝阳,是那群敢为人先、为理想不惜牺牲一切的先行者。他们的故事,值得我们永远铭记和讲述。