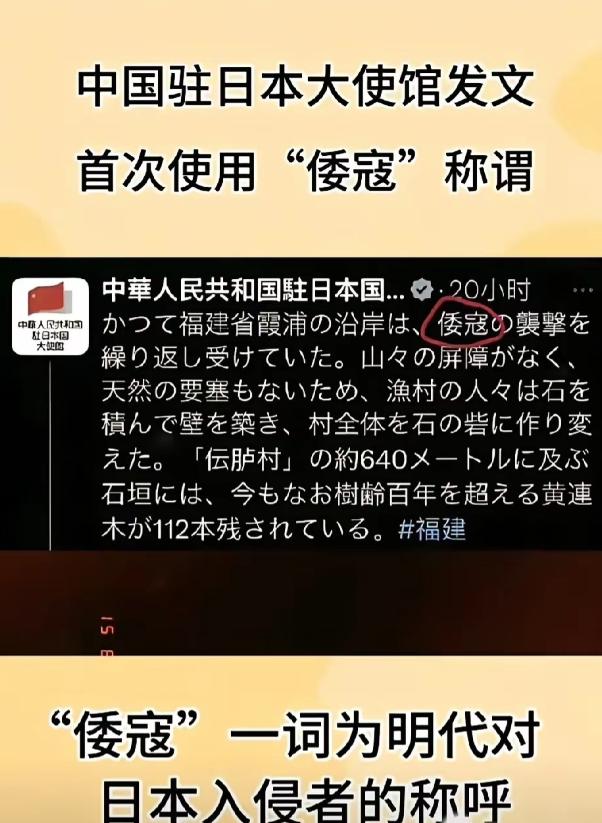

日本网友肯定坐不住了,因为我们驻日大使馆称日本为倭寇。这是几百年后我们再次官方提到倭寇二字。 要说“倭寇”这俩字的分量,还真不是普通的词语。它不是随便哪个国家、哪个民族都能扛得住的称呼。 咱中国历史上,凡是被称为“寇”的,基本上都不是什么好名声。尤其“倭寇”,在明清两代,那可是沿海百姓的噩梦。抢掠、烧杀、骚扰沿海,留下的全是血泪账本。 日本人当然知道“倭寇”指的是谁。以前被中国这样称呼,那是历史的无奈。可现在大使馆公开用出来,这就不只是民间玩笑了,而是官方态度。 日本网友看到后,第一反应当然是愤怒甚至有点慌。有人说中国“不尊重”,有人觉得“被羞辱”,各路声音吵成一团。 其实这也能理解。你想啊,谁愿意被人戳着脊梁骨说“当年你们是强盗”?何况,这话还是邻居大使馆亲口说的。日本网友能不炸锅吗? “倭寇”这个词,最早出现在哪?明朝时期的中国沿海,老百姓一听“倭寇来了”,那就像现在听到“警报拉响”一样,家家户户都得准备逃难。 那时候日本不少浪人、武士,还有一些朝鲜、甚至中国的亡命之徒,合伙成了“倭寇”,在东南沿海抢掠成风。烧杀抢掠,百姓苦不堪言。 后来,随着明朝加强防御,倭寇势力才慢慢被压制下去。但那段历史,早就刻在了几代中国人的记忆里。 无论是家乡的老人,还是地方志里的记载,提起“倭寇”,没有一个说是好话的。到了近现代,甲午战争、侵华战争,日本又一次以“强盗”的姿态出现。 南京大屠杀、三光政策、无数的苦难。中国人对日本的记忆,不光有“倭寇”的历史,还有现代的国仇家恨。这种情绪,哪是一句话、一场道歉就能抹消的? 驻日大使馆这次敢在公开场合用“倭寇”指代日本,说白了,就是一种态度的宣示。不是说咱中国突然变得小气了,而是日本最近的表现,确实让人忍无可忍。 近些年,日本在台湾问题、东海争议、历史认知等方面,一再挑战中国底线。什么“台湾有事就是日本有事”,什么“钓鱼岛属于日本”,还有对历史问题的遮遮掩掩…… 面对这些挑衅,咱中国以前大多选择低调、克制,希望“以和为贵”。可一次次忍让,换来的不是日本的反省,而是变本加厉。 这种情况下,驻日大使馆用“倭寇”这俩字,其实是在敲警钟:你如果还想回到当年当“强盗”的老路,那咱中国也有的是办法对付你。 日本网友这次反应这么大,归根结底是戳中了他们不愿意触碰的历史。你说“经济不好”,日本人也就认了;你说“社会老龄化”,他们也能自嘲。 但一提到“倭寇”,那就是戳到痛点。因为这个词直接指向了日本历史上最不体面的那一面:强盗、流寇、烧杀抢掠。 日本社会这些年一直努力洗白形象,尤其是对那段侵略史,总是想方设法“淡化处理”。在日本的课本里,二战的内容往往一带而过,甲午战争、南京大屠杀更是轻描淡写。 可没想到,咱中国这次“正面刚”,直接把“倭寇”二字送给了日本。对日本网友来说,这比任何经济打击都难受,因为这是对国家形象的当头一棒。 用“倭寇”形容今天的日本,其实也是对日本社会的一种警示。历史不是装装样子、说说而已。你不承认错误、不反思过去,今天的中国就有权利用历史的词语提醒你。 其实,很多中国人不是不愿意和日本人做朋友,而是受不了日本社会那种“选择性失忆”。只要日本承认历史、尊重中国,谁愿意一直翻旧账? 但你要是装作没事人一样,甚至还想“重演旧戏”,那中国人当然要用最直接的方式表达态度。“倭寇”二字,就像一面镜子,照见了日本历史上最狼狈的那一面。 也是在告诉日本:过去的事没过去,该还的账一分都不能少。中国人常说,“前事不忘,后事之师”。“倭寇”二字,提醒的不只是日本,更是中国自己: 不能忘记曾经的屈辱,也不能忘记今天的力量。有人说,老是提历史没必要。可一旦忘了历史,教训就会重演。中国沿海百姓曾被倭寇祸害,后来又被侵华日军屠戮。 这些都不是简单的数字,而是千家万户的血泪。今天用“倭寇”二字,不是为了仇恨,而是告诉大家,底线不能丢,尊严不能让。 中国这次用“倭寇”,其实是告诉日本:想要和中国继续合作,先得把历史问题理顺。否则,友好只是空中楼阁,迟早还会出事。 未来的中日关系,关键在于日本能不能真正反思,能不能放下那点“优越感”,正视历史、尊重中国。否则,类似“倭寇”的词语,以后还会被更多地拿出来。 这不是简单的“骂人”,而是对历史的正视、对现实的回应。中国人吃过的苦、流过的血,不会因为时间久了就没人记得。今天的中国,已经不是当年被倭寇欺负的中国了。 “倭寇”二字,是对日本的警告,也是对中国的提醒。只有记住历史,才能守住底线;只有敢于表达,才能赢得尊重。日本网友坐不住,那是他们该反思的时候到了。 让历史的回音,成为今天中国人最有力的底气。