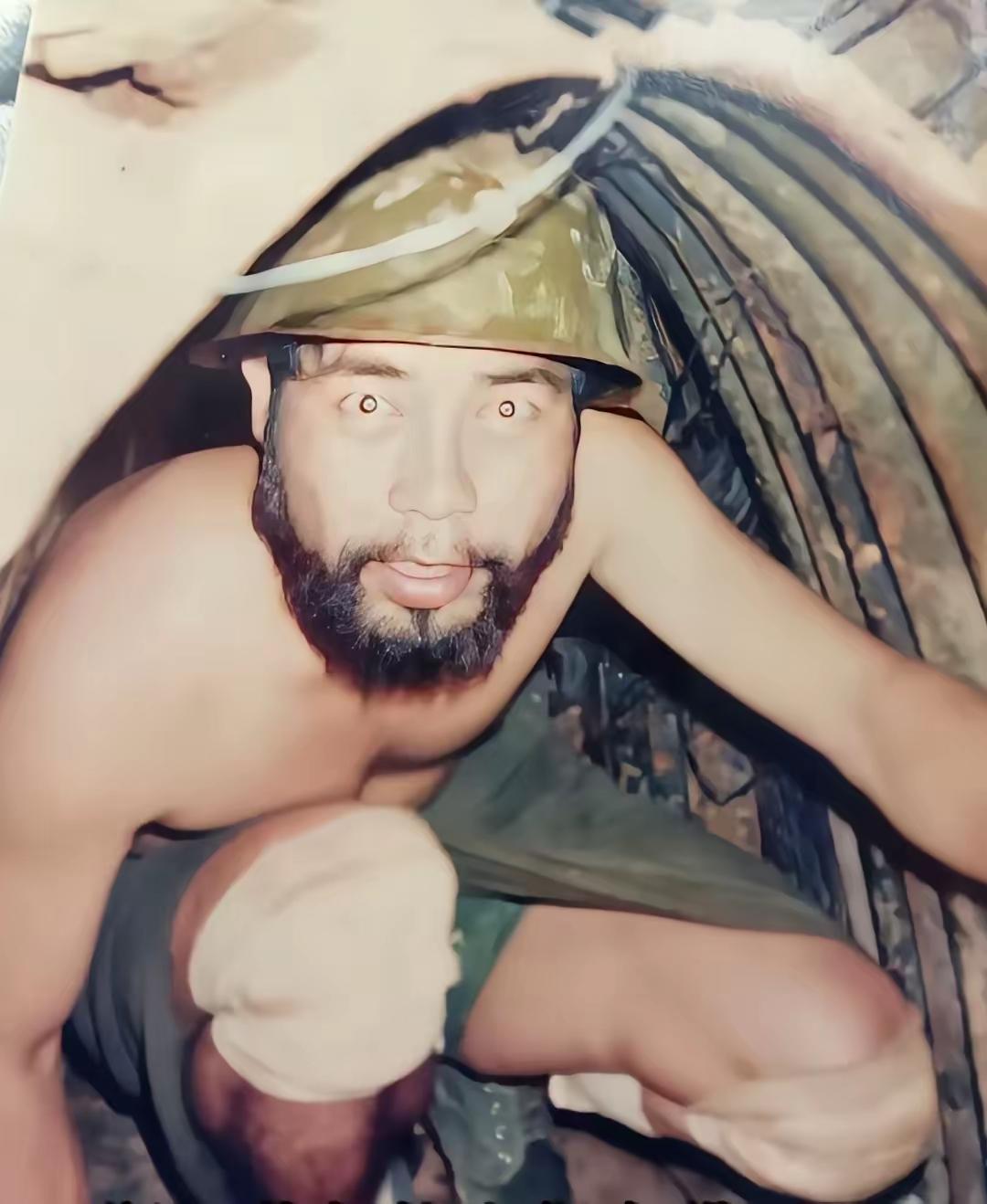

1985年我们部队在老山轮战,牺牲了348名战友,受伤的1100多人。子弹、弹片击中头部和胸部的,全部阵亡,击中四肢的,经止血紧急处后能送师医院的,百之九十的能得救,6小时以后送到医院的,很难救活,因为流血太多了。 当年的老山前线,每每炮火刚停,卫生员就背着急救包冲进布满弹坑的阵地。 一名战士大腿被弹片撕开一道血口,鲜血顺着裤腿浸透泥土,卫生员跪在地上快速加压包扎,手指因用力而青筋凸起。 不远处,另一名战友头部中弹,头盔都没来得及戴,已经没了呼吸。 老山的阵地战中,生死往往只在一瞬间,子弹和弹片从不留情,只要击中头部或胸部,战友们几乎没有生还的可能,倒下就再也起不来了。 后来统计,348名牺牲的战友里,八成以上都是因为要害部位受创。 而那些幸运击中四肢的,命运全看能不能抢在时间前面。 卫生员们都练出了一手快准狠的急救功夫,面对流血的伤口,他们优先用纱布加压包扎,不到万不得已不会用止血带,而且只要用了就必须做明显标记,到营救护所就得及时更换处理方式,避免造成肢体坏死。 只要能在6小时内把伤员送到师医院,九成以上都能救活;可一旦超过这个时间,再先进的医术也难回天,流血过多的身体根本扛不住。 师医院在离前沿1.5公里的地方设了前进救护所,相当于前线的急救站,重伤员在这里先做紧急处理,再转去后方的基本救护所。 那些需要手术的伤员,在这里就能接受气管切开、胸腔封闭这些关键手术,为后续治疗抢时间。 有时候遇到危重伤员,空军的直升机还会赶来支援,从1984年开始的空运救护行动,让不少原本赶不上6小时窗口的伤员,顺利被送到后方医院,全程没有一例中途死亡。 有一次,几名重伤员下午6点急需手术,按规定直升机不该起飞,但为了救人,机组还是冒险出动,把他们及时送了出去。 卫生员们还要冒着炮火穿越雷区,他们牢记“走高不走低,走实不走虚”的口诀,在枪林弹雨中往返阵地和救护所。 可即便救护人员拼尽全力,还是挡不住高额的伤亡,很多战友牺牲都是因为没有有效的防护装备。 当时部队里的防护用品严重不足,大部分战士上战场只能靠血肉之躯硬扛,子弹和弹片轻易就能击中头部和胸部,造成致命伤害。 这场轮战直接成为我军单兵防护装备发展的催化剂,其实早在1979年,我国就研制出了GK80型钢盔,但直到老山轮战,大家才真正看清防护装备的重要性。 这种钢盔用特殊防弹钢制成,能挡住近距离的手枪弹和低速弹片,重量也不算重,战士们戴上不会太影响行动。 战后,总后勤部加快了钢盔的列装速度,原本还没全面普及的GK80型钢盔,很快就装备到了各个部队。 同时,防弹衣的研发也提上了日程,军工部门根据战场伤亡数据,针对性地改进防护设计,重点加强头部和胸部的防护,让后续的战士们在战场上多了一层保障。 348名牺牲的战友,1100多名受伤的兄弟,他们用鲜血换来了宝贵的经验。 老山轮战是一次倒逼军队进步的历练,如今再想起老山的岁月,那些牺牲的战友仿佛还在眼前,他们的付出没有白费,现在的解放军战士早已装备齐全,这便是对先烈最好的告慰。

孤独的漫游者

那时就该要核弹轰了越南鬼子

用户10xxx61

另一名战友头部中弹,头盔都没来得及戴,已经没了呼吸。有点不明白这是啥意思?

把腿君

ai好文