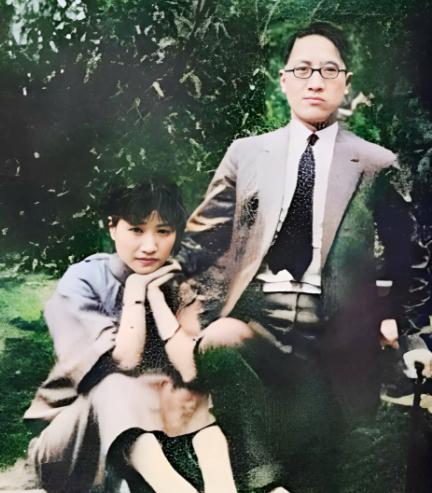

1962年,一位嘴唇、脸庞紫得发黑,头发全白、牙齿掉光,瘦到脱相的老人,在上海监狱中蜷缩成一团,等待出狱。谁也想不到眼前这个人,曾经拥有万贯家财,在上海叱咤风云、一呼百应! 在上海提篮桥监狱牢房里,一位瘦骨嶙峋的老人缩在硬板床的角落。 他的嘴唇和脸庞因长期缺氧呈现紫黑色,满头白发稀疏打结,嘴里没剩几颗牙。 若不是档案袋里泛黄的照片为证,谁也想不到这个奄奄一息的囚犯,竟是三十年前上海滩叱咤风云的邵洵美。 那个被称为“东方雪莱”的贵公子,那个挥金如土出版救国刊物的热血文人,那个在剑桥河畔与徐志摩纵论诗学的翩翩佳公子。 邵洵美的祖父邵友濂是清末台湾巡抚,外祖父盛宣怀有“中国商父”之称,父亲邵恒是上海滩顶级富商,母亲盛樨蕙是盛宣怀的掌上明珠。 他五岁能背《诗经》,十岁用英文写十四行诗。 1925年,邵洵美赴剑桥大学留学。 康河的柔波里,他总爱撑一支长篙,在数学桥的倒影中读济慈的诗集。 那是个薄雾朦胧的清晨,他在剑河畔的旧书摊前驻足,卖书老人错把他认作徐志摩。 这个美丽的误会促成两位才子的相识,此后他们常在国王学院的草坪上纵论中西诗学,徐志摩称他是“东方雪莱”。 学成归国后,邵洵美将欧洲的文艺沙龙模式移植到上海。 巨籁达路的花园洋房里,留声机播放着贝多芬交响乐,文人墨客与海归学者在此畅谈。 他主编的《狮吼》杂志采用进口道林纸印刷,每期扉页都印有他设计的艺术字体。 1934年出版的《花一般的罪恶》诗集,封面是他亲手绘制的抽象画。 邵洵美的慷慨在朋友圈里是出了名的。 他常说“钞票用得光,交情用不光”,这话不假。 徐悲鸿夫妇留学时,他每月寄去生活费。 沈从文送丁玲母子回湖南,他随手掏出1000大洋。 夏衍的译稿还没看,他就先支出500大洋。 这种“贾宝玉式”的豪爽,源自他“兼祧两房”的特殊身份。 大伯父无子,他继承了邵、盛两家巨额遗产,加上妻子盛佩玉带来的丰厚嫁妆,堪称“民国版盖茨比”。 可他偏不爱守财,把家产全砸进了出版事业。 一口气创办《时代画报》《论语》《万象》等十余种刊物,成立的上海时代图书公司曾是20世纪30年代上海最大的出版机构。 “出版救国”的信念贯穿他的一生。 抗战爆发后,他把印刷机搬进地下室,冒着枪林弹雨编印抗日刊物。 而邵洵美的感情世界同样充满传奇。 1927年与表姐盛佩玉的婚礼轰动上海,嫁妆队伍从外滩排到静安寺。 可这段婚姻因美国女记者项美丽的出现泛起涟漪。 这个金发碧眼的异国女子被他中西合璧的气质吸引,两人在采编《论持久战》英译本期间暗生情愫。 为掩护身份,邵洵美与项美丽假结婚。 这个决定后来成为他“里通外国”的铁证。 项美丽在回忆录中写道:“他的眼睛像龙井茶,初品清冽,再品回甘。” 可当1949年的时代巨变来临,胡适送来的机票在书案上放了三天,他最终将其折成纸船放入苏州河。 “我是中国人,死也要死在自己的土地上。” 这句话成了他后半生的注脚。 可命运弄人,当年为救国做出的“假结婚”安排,最终将他推向深渊。 1958年,邵洵美因“历史问题”被捕。 四年的牢狱生活彻底摧毁了他的健康。 潮湿的牢房让关节炎日益严重,阴雨天疼得整夜难眠。 咳血时,狱医仅给几片阿司匹林敷衍了事。 出狱时,他像件破损的行李被儿子领回。 10平米的亭子间四面漏风,冬天要靠烧报纸取暖。 昔日收藏的字画早已散尽,只剩一本破损的《拜伦诗选》伴他度日。 有次路过外滩,看见海关大钟指针依旧,他喃喃自语:“物是人非啊……” 为维持生计,他强撑病体翻译作品。 1967年写给妻子的信里,他幻想着“南京鸭肫肝的鲜味”,可现实是连香肚都成了奢望。 即便如此,他仍保持着爱美的天性。 每天用刨花水梳头,薄施胭脂自称“学唐朝人风度”。 1968年寒冬的凌晨,弥留之际的邵洵美突然睁大眼睛,用尽最后力气说:“剑桥的苹果花……开了。” 守候在侧的儿子却不明所以。 等十七年后平反通知书送达时,他的骨灰已在这座城市某棵梧桐树下静卧多年。 邵洵美的一生,恰似《红楼梦》的翻版。 眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。 从“东方雪莱”到阶下囚,从挥金如土到食不果腹,他的陨落是个人命运的悲剧,更是时代洪流的缩影。 他用一生诠释了何为“富贵不能淫,贫贱不能移”,也用生命印证了那句老话:“善恶终有报,天道好轮回。不信抬头看,苍天饶过谁。” 主要信源:(新民周刊——贾植芳:我的狱友邵洵美)