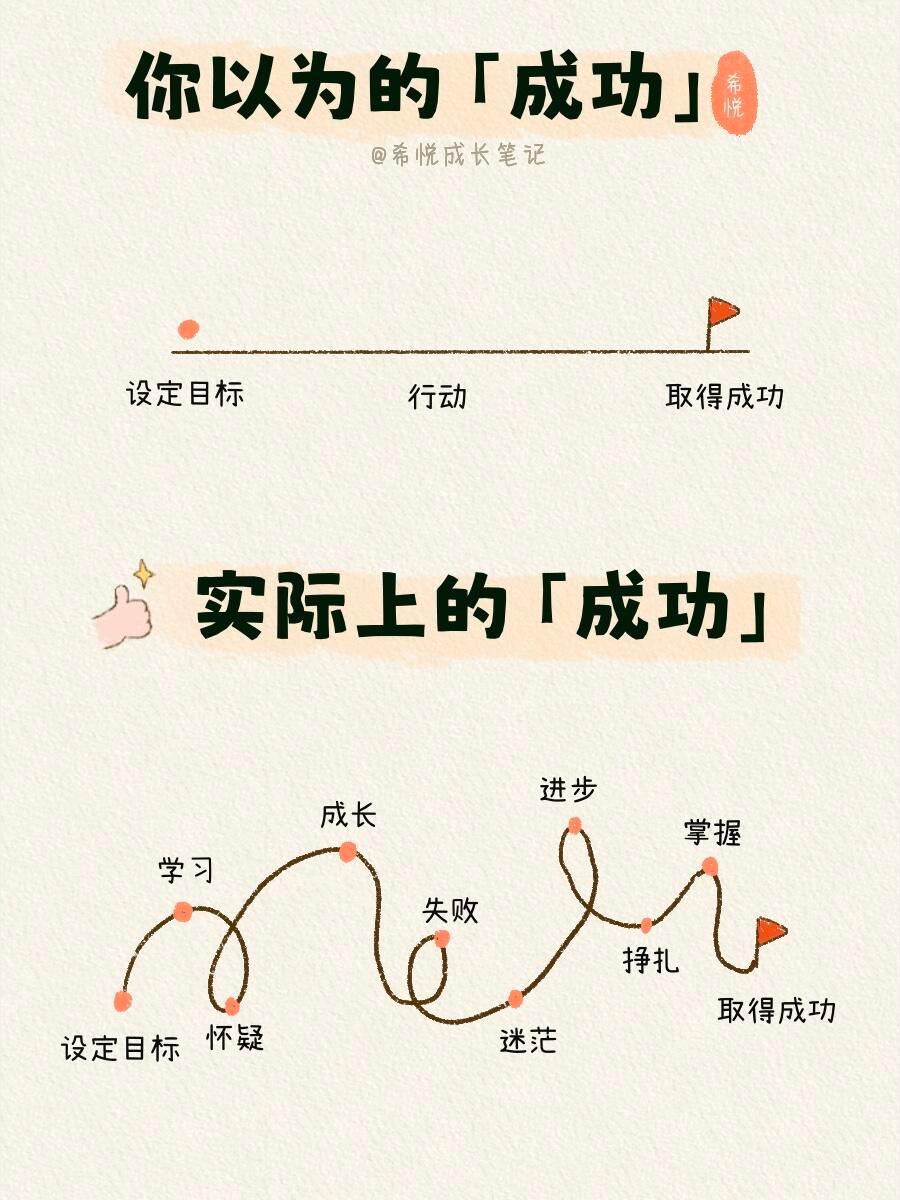

刘震云非常扎心的一段话:“当贫穷到了一定的程度,你就根本没有能力,去学习、思考、教养、出路、方向。当生存成为唯一的奢侈品时,这个世界所有的繁华对你都是摆设,就是这样仍有太多的混账东西,动不动就去赞美苦难。 在城中村的出租屋里,老张盯着手机屏幕上“苦难使人成长”的鸡汤文,手指无意识地摩挲着孩子磨破边的书包——那里面的课本,他已经半个月没敢让孩子带去学校,因为学费还欠着。 生存的逻辑从来直白得残酷。当每一分钱都要在“买药”和“吃饭”间做抉择,图书馆的书香远不如菜市场的廉价菜叶有吸引力;当明天的房租悬在头顶,“诗和远方”不过是手机弹窗里别人的故事。 那些把“苦难是财富”挂在嘴边的人,相册里或许从未出现过凌晨三点的菜市场,也没见过打工者在暴雨里啃冷馒头的场景。他们用精致的文字包装底层的挣扎,将别人的无奈美化为“生命的修行”。 刘震云的话撕开的不是对贫穷的辩解,而是现实最锋利的剖面:贫穷从不是温床,而是一张无形的枷锁,捆住手脚,也封住望向远方的眼睛。 城市的霓虹彻夜不熄,奢侈品店的灯光照亮橱窗里的标价签,那串数字能让老李这样的环卫工扫三个月大街。但这些“繁华”于他而言,不过是玻璃外晃动的光斑——看得见,摸不着,更不会让他干瘪的钱包鼓起来一分。 有人说“寒门出贵子”,可他们没算过,寒门子弟要多付出多少倍的努力,才能勉强站在别人的起点;有人赞“逆境造英雄”,却忽略了更多人在逆境里,连成为“普通人”都耗尽了力气。 苦难从来不是主动选择的“财富”,而是被迫承受的重量。就像被巨石压住的草木,能挣扎着开花是奇迹,枯萎才是常态——可总有人对着枯萎的草木感叹:“你看,这石头让它多‘坚韧’。” 真正的善意,该是看见石头下的草木时,伸手挪开一点重压,而不是站在旁边写诗赞美它的“顽强”。毕竟,若能在阳光下舒展枝叶,谁愿意在石缝里扭曲生长? 当生存不再是奢侈品,当课本不会因为房租被遗忘,当“出路”和“方向”不再是遥不可及的词汇,或许那时,我们才能真正谈论“苦难的意义”——在此之前,所有对苦难的赞美,都是对生存最残忍的漠视

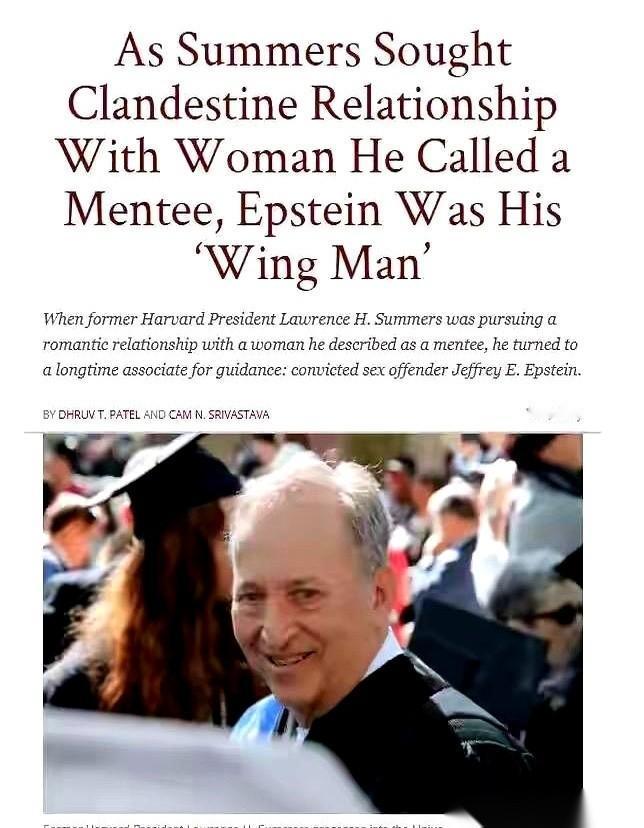

文件爆出来那一刻,我就觉得这事儿不简单。但我看到最扎心的一句话,是那个哈佛前校

【1评论】【3点赞】