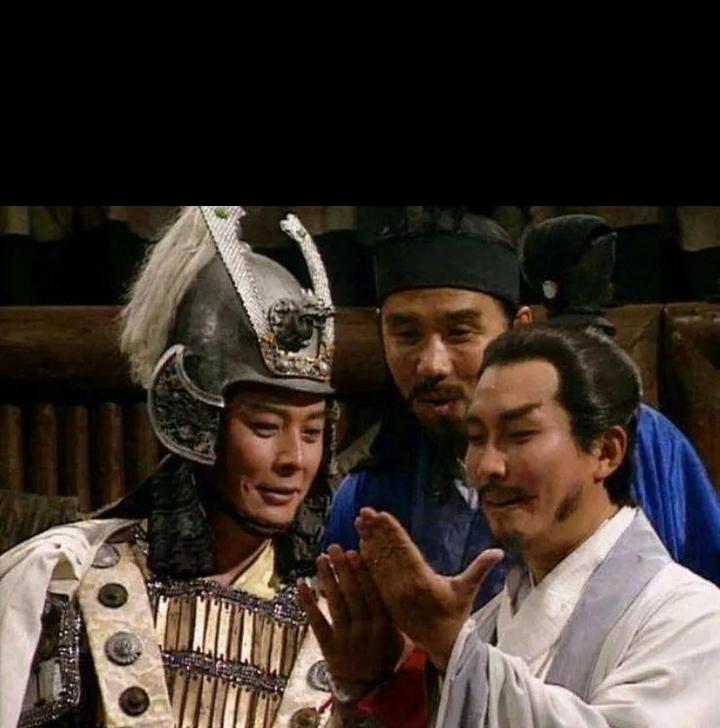

关羽之名:为何只自称“关某”? 其实这“关某”的自称里,藏着古代人的说话规矩,也透着关羽的性格和经历。 要知道,古代人说话讲究分寸,直接说自己名字有时候显得太直白,尤其是在长辈、上级或者不太熟的人面前,用“某”代替名字就成了种礼貌的谦称。比如姓张的自称“张某”,姓李的叫“李某”,既报了姓氏让人知道是谁,又带着点谦逊的意思,不像直呼其名那么生硬。关羽常用“关某”,首先就合了这种老规矩,显得懂礼数。 再看关羽的出身和早年经历。他老家在河东解州,也就是现在的山西运城,早年因为杀了仗势欺人的豪强,不得不逃亡江湖。那时候他身份不明,还背着案子,说话做事得低调。要是逢人就喊“我乃关羽”,万一被官府的人听着,不就露馅了?用“关某”自称,既说了自己姓关,又没把全名亮出来,正好能掩人耳目。后来跟着刘备起兵,虽然不用再躲躲藏藏,但这种早年养成的说话习惯,早就刻在骨子里了。 关羽的性格也是个重要原因。他这人傲得很,眼里不揉沙子,但又极重忠义和礼数,尤其是在刘备面前,从来不敢放肆。当年他在曹营的时候,曹操给了他高官厚禄,还封了“汉寿亭侯”,可他每次跟曹操说话,还是自称“关某”,没因为有了爵位就摆架子。后来土山约三事,他跟曹操说“关某若知皇叔所在,虽蹈水火必往从之”,这声“关某”既表明了自己的立场,又透着对刘备的敬重,要是换成“我汉寿亭侯”,反倒显得生分了。 而且这“关某”的称呼,在不同场合都能用,特别实在。跟敌人对阵时,他喊一声“关某在此”,凭着自己的威名,比报一堆头衔还管用。当年在华容道拦住曹操,他一句“关某奉军师将令,等候丞相多时”,既点明了身份,又说了来因,硬气里带着规矩。要是像张飞那样喊“燕人张飞在此”,或者像赵云那样说“常山赵子龙”,虽然响亮,但少了点关羽那份沉稳庄重的劲儿。 关羽读《春秋》,懂儒家的礼仪规矩,这“某”字的用法正好合了儒家的讲究。古时候儒家讲究“温良恭俭让”,自称用“某”就是“恭”的一种体现。尤其是在面对刘备、诸葛亮这些自己人时,用“关某”显得不居功自傲。比如他打了胜仗回来跟刘备复命,说“关某幸不辱命”,既表了功,又透着谦逊,比说“我关羽立了功”听着舒服多了。 再看他的身份变化,虽然后来地位越来越高,从普通武将做到了前将军,还被封了侯,但他很少把爵位挂在嘴边自称。整部《三国演义》里,他也就两次自称“汉寿亭侯关某”,还是在千里走单骑过五关的时候,那是因为守关的将士刁难他,他才搬出爵位压人。平常时候,他还是习惯用“关某”,这说明在他心里,爵位是朝廷给的荣誉,不能天天挂在嘴上显摆,做人还是得守本分。 还有个有意思的点,关羽的弟兄张飞自称“燕人张飞”,赵云自称“常山赵子龙”,都是把老家地名加在前面,可关羽很少说“河东关羽”。这是因为他早年逃亡,对“逃亡者”的身份多少有点介意,而且他跟着刘备打天下,讲究的是四海为家,心里装的是兴复汉室的大业,不是哪个地方的豪杰。用“关某”自称,正好能体现这种以天下为念的格局,不局限于家乡的标签。 到了后来,“关某”这两个字因为关羽的威名,自带了一股威慑力。敌人一听“关某”来了,不用问也知道是他,心里先怯了三分。这就跟现在说“提到老张就知道是他”一个道理,名气大了,简单的称呼反而更有分量。要是他换个复杂的自称,反倒没这么干脆有力。 所以说,关羽爱自称“关某”,不是随便选的。既有古代称谓的礼貌规矩,又符合他早年逃亡的经历;既体现了他谦逊懂礼的一面,又透着深藏不露的傲气;既方便在各种场合使用,又因为他的威名变得响亮。 这简单两个字,把一个重情义、讲规矩、有担当的武将形象,悄无声息地立了起来,难怪这么多年下来,大家一想到关羽,就会想起这声“关某”。

![其实华容道是刘备去的,结果他去晚了,他是真想杀曹操[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/7256516010634261720.jpg?id=0)