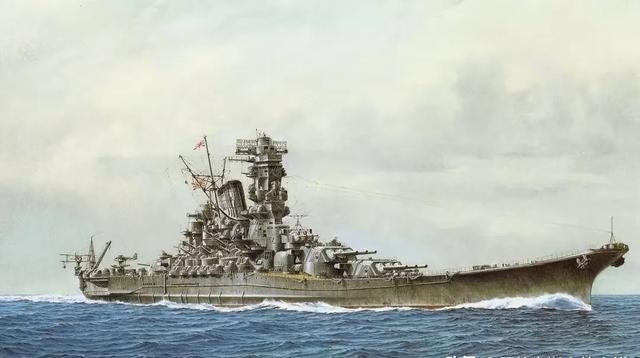

什么叫工业死刑?中日一旦开战,很多人还在拿着二战的旧剧本,幻想什么舰队决战。错!现代战争的逻辑早已被火箭军的射程彻底改写。日本列岛狭长,战略纵深几乎为零,全境都在东风快递的火力覆盖半径之内。 现代战争的胜负手早已从战场前线转移到体系对抗的后台。 东京湾沿岸的汽车工厂玻璃幕墙在卫星图像上清晰可见,这些被称为“日本工业心脏”的集群,此刻正暴露在比当年美军轰炸更精准的打击范围内。 日本自卫队的军官们在推演室里反复计算宙斯盾舰的拦截效率,却不得不面对一个尴尬的数字:全国19艘具备反导能力的舰艇,垂直发射单元总数不足800个,而火箭军一次常规导弹齐射就能轻松突破这个数字。 美国兰德公司2023年的模拟推演显示,当120枚东风导弹从不同方向袭来,日本全境的11个宙斯盾系统只能拦截其中37%,剩余的精确制导武器会像手术刀一样切开机场跑道、雷达天线和通信基站。 更颠覆认知的是打击顺序——火箭军的作战手册里,军事目标甚至不是首选。 那些生产F-35零部件的三菱重工小牧南工厂、制造潜艇螺旋桨的川崎重工神户造船厂,才是优先级更高的“工业神经节点”。 有人或许会问,日本不是有强大的半导体技术吗?就算工厂被炸,不能快速重建生产线? 别忘了,日本90%的稀土依赖进口,精密机床的核心部件需要从德国采购,当港口被东风-26封锁,原材料进不来,再先进的技术也只是图纸上的线条。 这种工业布局的脆弱性,源于战后“太平洋工业带”的规划——为了海运便利,把核心产业都建在沿海,却没料到现代导弹能把集装箱船的航程变成打击半径。 一枚东风-17携带的子母弹,就能让日产横滨工厂的机器人装配线停工三个月,而全日本这样的关键工厂不超过50家。 日本没有战略导弹部队的短板,在这时会被无限放大。 当雷达站的屏幕变成雪花,指挥中心的电话再也打不通,海上自卫队的驱逐舰就成了没有罗盘的船,只能在原地等待被锁定的命运。 二战时靠零式战机自杀式冲锋的战术,在相控阵雷达和高超音速导弹面前,就像用弓箭对抗机关枪。 短期来看,日本耗费巨资打造的“西南诸岛防线”会在第一波打击中失效;长远来说,这揭示了一个真相:没有战略纵深和分散工业体系的国家,在体系化军事力量面前,就像没穿铠甲的武士。 那些还在翻二战海战画册的人,或许该看看现在的卫星地图——日本列岛在东风导弹的射程圈里,就像棋盘上被将军的王,而火箭军的存在,就是那个让棋局提前结束的“将”。