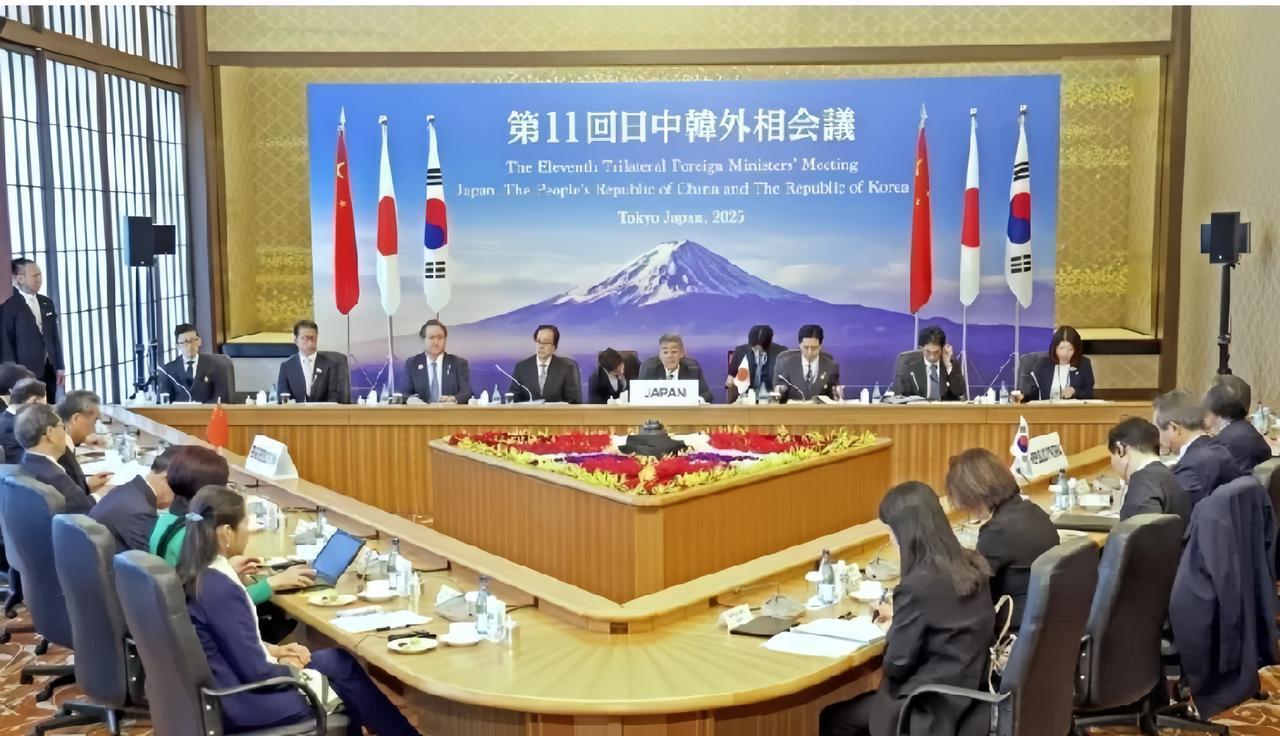

鉴于目前日本肆意挑衅中国红线的“中日关系”,但凡是打着什么“中日学校、中日医院、中日铁路、中日道路、中日旅游街、中日慈善机构”等等涉及“中日”两个字的任何组织、任何机构、任何团体,都应该积极顺应国家号召、国民民意,要立即更名,立即纠正,不能再让所谓的“中日友好”虚伪绑架中国人。 回溯历史长廊,“中日友好”确曾是一代人的温暖记忆,上世纪七八十年代,随着两国邦交正常化,一批以“中日”命名的机构如雨后春笋般涌现:1984年落成的中日友好医院成为医疗合作的象征,各地的中日友好学校架起文化交流的桥梁,众多中日合资企业则见证着经济互补的黄金期。 这些名称,承载着特殊历史时期打破隔阂、携手前行的美好愿景。 然而,时光流转,国际格局风云变幻,近年来,日本在安全、领土、历史等问题上的一系列举动,不断消耗着中国的战略耐心与民间好感。 曾经的友谊象征,在部分民众眼中逐渐演变为情感负担,这场更名讨论的深层,实则是民间对两国关系现状的失望,以及对“名不副实”的集体反感。 在这场符号与实质的辩论中,我们需要更清醒的认知,名称终究是符号,而机构的工作实质才决定其真实价值。 中日友好医院在疫情期间的救死扶伤,不会因名称而减色,中日环保合作对中国绿色发展的助力,不因名号而改变,若将复杂的两国关系简化为符号之争,我们或将错过更深层次的思考。 放眼未来,中日关系的重构或许需要超越传统的“友好”叙事,转向更加务实的“相互尊重、公平互利”新范式。 欧洲一体化进程中,德法从世仇走向伙伴,依靠的不是表面友好,而是煤钢联营等实实在在的共同利益与制度安排。 当中日关系能够坦诚面对分歧、在具体领域开展务实合作时,名称将不再是情感宣泄的焦点。 对于现存的中日合作机构而言,比更名更紧迫的,是明确自身在新时代的定位与价值,它们应当成为促进相互理解的平台,而非停留在旧有框架下的象征物。 如果这些机构能够展现中日合作的切实成果,成为中国发展的助力,那么它们的名称反而会成为两国超越困难、面向未来的见证。 在这场“中日”名称讨论中,我们既要理解民间情绪的合理性,也要警惕简单化思维的局限,毫无疑问,国家对核心利益的捍卫、对挑衅行为的反制,必须坚定不移。 但将复杂国际关系简化为“改名运动”,可能陷入形式大于实质的误区。 中日关系的特殊性在于,它既是地缘政治博弈,也是深度交织的经济文化复合体。 我们既要坚决反对任何损害中国主权和尊严的行为,也要理性看到,中日经贸往来惠及双方民众,环保合作助力绿色发展,文化交流增进相互理解,这种关系的复杂性无法用非黑即白的思维衡量。 更具建设性的态度或许是:在保持战略定力的同时,展现东方智慧。 对那些真正带来技术进步、就业机会、公共福利的中日合作项目,我们可以在保持清醒的前提下加以利用,名称更改与否,应基于实际效益的冷静评估,而非纯粹的情感驱动。 从历史长河看,真正的大国自信,不在于对特定符号的过度敏感,而体现在对外部元素的消化吸收和转化能力。 唐代吸纳胡乐丰富中华音律,近代上海融汇中西文化形成海派风格,今日之中国,拥有更强大的文化主体性和筛选能力,能够自主决定何者为用、何者为拒。 归根结底,国家尊严和国际地位的提升,不是通过更名实现的,而是依靠持续发展、科技创新和文化自信建立的。 当我们能平静看待“中日”二字,不再赋予其超负荷的情感重量时,恰恰证明我们已真正立于不败之地。 在这个充满不确定性的时代,保持战略清醒与定力,或许是我们最需要修炼的功课。