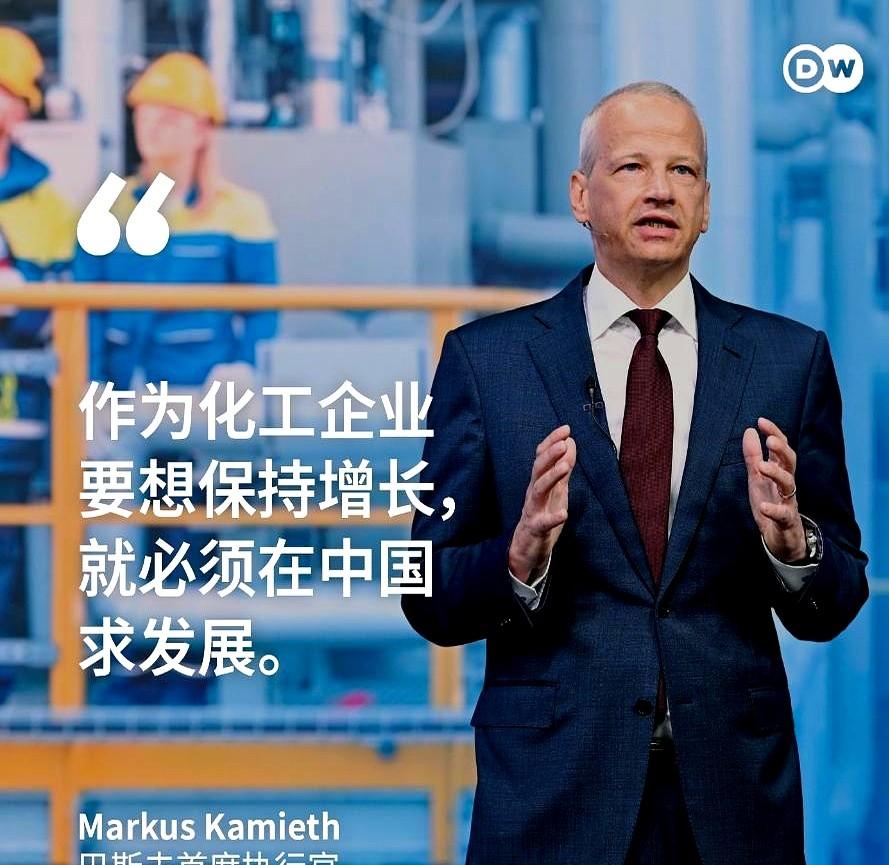

俄乌打久了,先倒霉的不是美国,不是小国,是德国,德国这么多年,基本靠的是俄罗斯便宜的能源,特别是天然气,没有这玩意,德国的工业根本支撑不住,默克尔搞的北溪管道,直接是德国经济的命脉,没了它,德国就完了。 在俄乌冲突升级之前,德国经济靠着俄罗斯源源不断的廉价天然气省了大笔成本。十年间,德国从北溪一号和二号每年拿到了五百多亿立方米的天然气,这部分能源几乎成了德国制造业的底气。 汽车、化工、钢铁这些老本行吃尽低价好处,从巴斯夫到成千上万的中小企业,大家对能源账单都挺满意。 默克尔政府当年猛推管道项目,不仅是为了省钱,更是一盘稳住工业、稳住就业的布局。那个时候,德国不少人都觉得既能向绿色转型,又能靠俄气稳住腿脚,这套思路实在是合算。 然而,随着俄乌战争爆发,俄罗斯逐步关阀,德国失去了能源安全的底线。这边刚停“北溪二号”,突然又遭爆炸毁管,进口通道直接断裂。 企业们原本还以为小涨能撑,结果能源价格像坐火箭,制造业不得不关掉好几个生产线,成千工人轮流休班。中小企业看到账单直发愁,能源支出迅速压过利润线。 连生活最普通的家庭也没逃得了,超市物价天天变,取暖费一夜间翻倍,抗议潮接连不断,德国陷入了真正的冬天。 为了自救,德国政府急忙掏钱,在沿海港口临时搭上了不少液化天然气接收船。但海路进口的LNG不管是运费还是处理费用都比俄气贵得多。 没办法,只能把还没完全淘汰的煤电又拉出来顶上。环保理想一边搁置,急救实际问题变成了眼前最棘手的关卡。 与此同时,德国还得一边给乌克兰送援助,一边填补财政缺口,怎么都捉襟见肘。企业没法跟上,巴斯夫这种巨头直接把新产能搬去美国和中国,那里能源稳定价格又低。 德国经济研究所算过账,仅能源危机几年就让国家损失数千亿欧元,相当于每个德国人都要多掏几千块。德国制造业的优势不见了,国家领导力也跟着掉价。 德国的困境背后是三大症结:把能源命脉全押在俄罗斯身上,风险一点没人敢小看;环保政策没管好节奏,核电煤电说关就关,可新的可再生能源还跟不上;在地缘博弈和经济利益中左冲右突,结果是援乌援到自己国内开始吃紧。 这场危机让德国一下子看清了自己到底有多依赖外部能源,也明白了绿色转型如果节奏失衡,国家经济和民生都会跟着受苦。德国政府和企业现在不得不重新计算每一步,面对现实,重新找回自己的方向。

![德媒称,德国已不知道怎么与中国“平等相处”…[捂脸哭]德国显然对德国副总理兼财长](http://image.uczzd.cn/4348736820294819395.jpg?id=0)