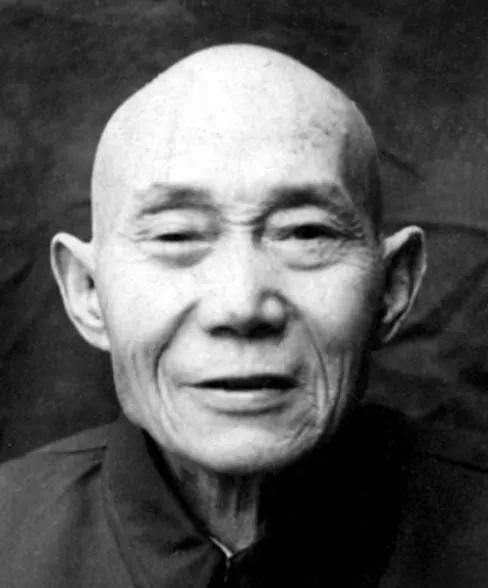

铁血暮年!70岁胡祝南拒当亡国奴,率自卫团血拼日寇,用脊梁护家乡 照片中的这位老人名叫胡祝南,在他70岁高龄的时候,面对日寇的侵略,他选择带领自卫团抗击日军。 1942年的浙东大地,早已被日寇的铁蹄蹂躏得满目疮痍。永康唐先镇作为浙中交通要道,成了鬼子频繁劫掠的目标,烧杀抢掠的恶行每天都在发生,乡亲们要么被迫逃难,要么在恐惧中苟活。 “咱不能等着被鬼子宰!”在村口的老樟树下,胡祝南敲着铜锣召集村民,声音沙哑却掷地有声。他的提议立刻引发了争议,有人当场泼冷水:“胡老爹,你都七十了,走路都得拄拐杖,还打鬼子?咱连枪都没有,纯属鸡蛋碰石头!”也有乡亲面露难色:“鬼子有枪有炮,咱跟他们斗,不是白白送死吗?”胡祝南没有反驳,只是解开腰间的布包,掏出一把磨得发亮的砍刀——那是他年轻时打猎、砍柴用了几十年的家伙。“我没枪,但这把刀能劈柴,就能劈鬼子!今天我站出来,不是要大家去送死,是要告诉鬼子,中国人骨头硬,就算老了,也不会当亡国奴!” 话音刚落,村里的木匠阿贵第一个站出来:“胡老爹,我跟你干!我年轻力壮,能扛能打!”紧接着,猎户陈老三、铁匠王大叔也纷纷响应,就连平时看着文弱的教书先生,都攥着戒尺说要尽一份力。短短三天,二十多个青壮年组成了自卫团,没有军装,没有粮饷,甚至连像样的武器都凑不齐——锄头、柴刀、土铳、自制的土炮,成了他们对抗日寇的全部家当。 胡祝南知道,硬拼绝无胜算。他一辈子在山里劳作,对唐先镇的山林、田埂、溶洞了如指掌,当即定下“避实击虚、游击袭扰”的策略。他把自卫团分成三个小队,白天潜伏在山林里侦查鬼子动向,夜里趁其不备发动袭击,打完就撤,绝不恋战。为了让队员们熟悉战术,他每天天不亮就带着大家在山林里穿梭,练习隐蔽、瞄准、配合,自己也跟着趴在草丛里,蚊虫叮咬、露水打湿衣裳都毫不在意。有队员心疼他年纪大,劝他留在村里指挥,他却瞪着眼说:“我是领头的,你们能去的地方,我就能去!” 第一次实战来得猝不及防。一天清晨,六个鬼子带着翻译闯进村里抢粮,还把村民李大爷绑在老槐树上抽打。胡祝南早已通过侦查得知消息,带着队员们埋伏在村后的山坡上。等鬼子装满粮食准备撤退时,他一声令下:“打!”土铳声突然响起,鬼子被打得晕头转向。 鬼子吃了亏,很快就带着一个小队的兵力来报复。当时自卫团只有三十多人,武器差距悬殊,不少队员都慌了神。胡祝南却异常冷静,他让村民们赶紧转移到深山的溶洞里,自己则带着队员们在鬼子必经的山道上设伏。他们在路面挖陷阱、铺荆棘,把自制的土炮架在山坡上。当鬼子进入埋伏圈后,土炮率先开火,虽威力有限,却成功打乱了鬼子的阵型。紧接着,滚石、原木从山坡上滚落,鬼子被砸得哭爹喊娘。胡祝南带着队员们趁乱袭击,与鬼子展开近身搏斗。混乱中,一名队员为了掩护胡祝南,被鬼子的子弹击中胸膛,当场牺牲。胡祝南抱着队员的尸体,老泪纵横,却依旧咬着牙喊道:“为兄弟报仇!跟鬼子拼了!” 这场战斗持续了整整一个下午,自卫团凭借地形优势和顽强斗志,最终击退了鬼子,打死打伤五名日寇。可胡祝南也受了伤,胳膊被鬼子的子弹擦过,鲜血染红了粗布衣裳。乡亲们给他包扎伤口时,心疼地说:“胡老爹,你这是拿命在拼啊!”他却摆摆手,忍着疼痛说:“只要能守住家乡,流点血算什么!” 在胡祝南的带领下,自卫团越战越勇,先后多次击退日寇的袭击,还主动配合新四军游击队执行任务,破坏鬼子的交通线、烧毁鬼子的粮仓。唐先镇成了日寇眼中的“硬骨头”,再也不敢轻易来犯。乡亲们都把胡祝南当成主心骨,有人给自卫团送粮食,有人给队员们疗伤,就连孩子们都学着大人的样子,在村口放哨预警。 1945年8月,日寇宣布投降的消息传来,胡祝南带着自卫团的队员们来到村口的老樟树下,看着飘扬的国旗,老泪纵横。他把那把陪伴自己多年的砍刀插在地上,对着乡亲们深深鞠了一躬:“鬼子被赶跑了,家乡守住了!”战争结束后,胡祝南没有居功自傲,而是默默地回到村里,重新拿起锄头,做起了普通农民。他从不主动提起自己的抗日经历,直到后来地方文史部门整理抗战史料,他的事迹才被世人知晓。 如今,胡祝南老人早已离世,但他的故事却在永康唐先镇代代相传。网友们得知后,纷纷留言致敬:“70岁高龄仍挺身而出,这才是真正的民族脊梁!”“没有先进武器,却凭着一腔热血守护家园,向老英雄致敬!”“这样的民间英雄不该被遗忘,他们的精神永远值得我们铭记!” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。