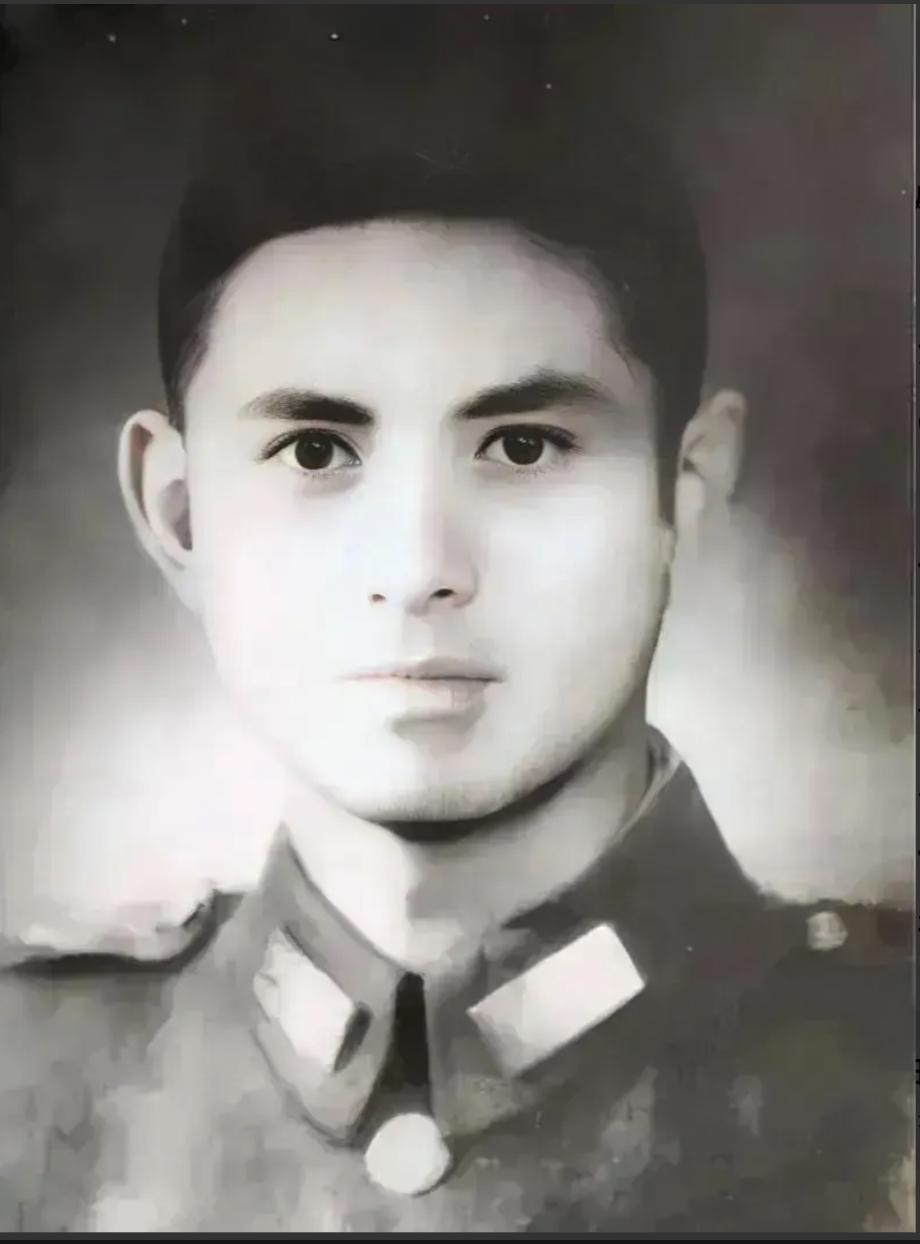

1975年,蒋介石得知黄维被特赦的消息后,立刻邀请他前往台湾,不仅补发了他被俘27年的中将军饷,还恢复了他的名誉,蒋介石万没想到,黄维竟直接拒绝了他。 黄维1904年2月28日出生在江西贵溪一个普通农家,家里穷,父亲早逝,母亲靠耕田养家,他从小就得帮着干活。小学毕业后,当了几年乡村老师,教书识字维持生计。1924年,通过方志敏介绍,他考进黄埔军校第一期,和陈赓他们同班,接受军事训练。毕业后,参加讨伐陈炯明的东征,在广东战场上打仗。1926年北伐时,对抗孙传芳的部队,他立下功劳,很快就升到团长和旅长位置。这些经历让他在国民党军队里站稳脚跟,积累了实战经验。 1931年,黄维去陆军大学进修,学习更高级的军事知识。1934年,当上第十一师师长,开始带更大规模的部队。抗日战争开始后,1937年他率第六十七师参加淞沪会战,在罗店一线和日军打得激烈,虽然损失大,但也算坚持下来。之后在武汉保卫战中,组织部队沿江防御,阻击日军进攻。1942年,到缅甸指挥反攻,带兵打日军据点。这些年里,他从师长升到军长,再到中将,成了蒋介石手下可靠的将领,在国民党内部地位稳固。 抗战结束后,内战打响。1948年,黄维接手国民党第十二兵团司令,带队去徐州附近作战。这个兵团装备好,士兵素质也不错,本想在战场上翻盘。可在淮海战役双堆集地区,被人民解放军围住。他多次组织突围都没成功,弹药粮食用光,1948年12月15日兵团覆灭,他本人被俘。被俘时试图伪装成上尉,但没瞒过去。之后被送到北京功德林战犯管理所,开始27年的改造生活。起初他不肯配合,坚持自己只是尽军人职责,对失败遗憾但不认错,这让他和其他战犯关系紧张,特赦机会拖了很久。 1952年,黄维得多种结核病,国家从香港澳门买来抗生素,安排医院治疗,还管够饮食。这事让他慢慢感受到一些不同。长期关押让他开始看书,接触新信息,审视国共斗争的来龙去脉。他认识到战争带来的苦难不是一方的事,外部世界变化也给他触动。但他的转变慢,其他人早接受了,他还固守观点。直到1975年,最后一批特赦名单才有他。这27年改造,让他从一个顽固的国民党将领,逐步调整了看法,虽然过程缓慢,但事实摆在那。 1975年3月19日,黄维作为最后一批战犯被特赦,那时他71岁,头发白了,身体虚弱。特赦后,被安置在北京。没几天,台湾那边就传来消息。蒋介石听说黄维出来了,马上让人发邀请,请他去台湾。条件很足:补发27年中将军饷,大概30多万美元,还带利息;恢复军职和荣誉,公开表彰他过去的贡献;另外安排好住处和医疗。国民党代表把函件转给他,他仔细看了,但没答应。 黄维写信回绝,说决定留在大陆,不拿那军饷,也不要恢复名誉。国民党那边打电话确认,他重申家庭在大陸安顿了,不想再折腾。蒋介石接到拒绝挺意外,让人分析,以为黄维顾虑安全或自责战败。可国民党内部讨论了半天,也没辙。黄维的拒绝不是一时冲动,经过27年,他看到大陆社会在重建,经济和社会秩序逐步稳住。相比之下,台湾虽发展快,但国际上越来越孤立。他清楚原有政权在边缘化。 更关键的是家庭因素。他妻子蔡若曙这些年没改嫁,一个人拉扯孩子长大,全家根在大陸。27年的分离已经够苦,再去台湾等于又背井离乡。他选择留下来,安度晚年。这事超出很多人预料,国民党那边派人多次联系,他都没松口。黄维的决定,体现出他经过长期思考后的理性,不再一味顽固。这也反映出他晚年对两岸形势的现实认识,不想再卷入旧有矛盾。 特赦后,黄维被安排在中国社会科学院做军事史研究。他每天翻资料,记战役细节,还跟别人讨论历史。作为全国政协委员,他参加会议,听报告,提意见。生活慢慢正常起来,他思想也平和了些。开始写回忆录,记录从军经历和被俘后的日子。书里直说战争的创伤和失败事实,没回避自家角色,还表达希望国家别再打内战,能长久稳定。这本书成了他晚年对历史的交代,实事求是地记录下来。 1983年,黄维当上第六届全国政协常务委员,继续研究工作,借书看,参加活动。晚年他偶尔外出,观察周围变化。1979年,他随政协组团去上海,坚持要去淞沪抗战旧址看看,回忆当年抗日的事。虽然对罗店之战褒贬不一,但他觉得国民党军队也出了力。1985年,他去辽宁抚顺监狱住了一晚,说有点怀念那地方,意识到过去待遇不错。这些经历让他晚年更注重历史事实,不再一味偏执。 1989年初,台湾邀请黄维访问。他收拾行李,准备礼品,打算祭扫蒋介石和陈诚的墓。但出发前夕,3月20日凌晨,他突发心脏病,在北京住所倒下,抢救无效,享年85岁。逝世后,两岸都办了告别仪式,亲属放了花束。他的离世,就在两岸关系有点松动的时候,挺有意味。黄维一生从黄埔起步,到战场失败,再到特赦后留在大陆,体现了那个时代军人的复杂轨迹。