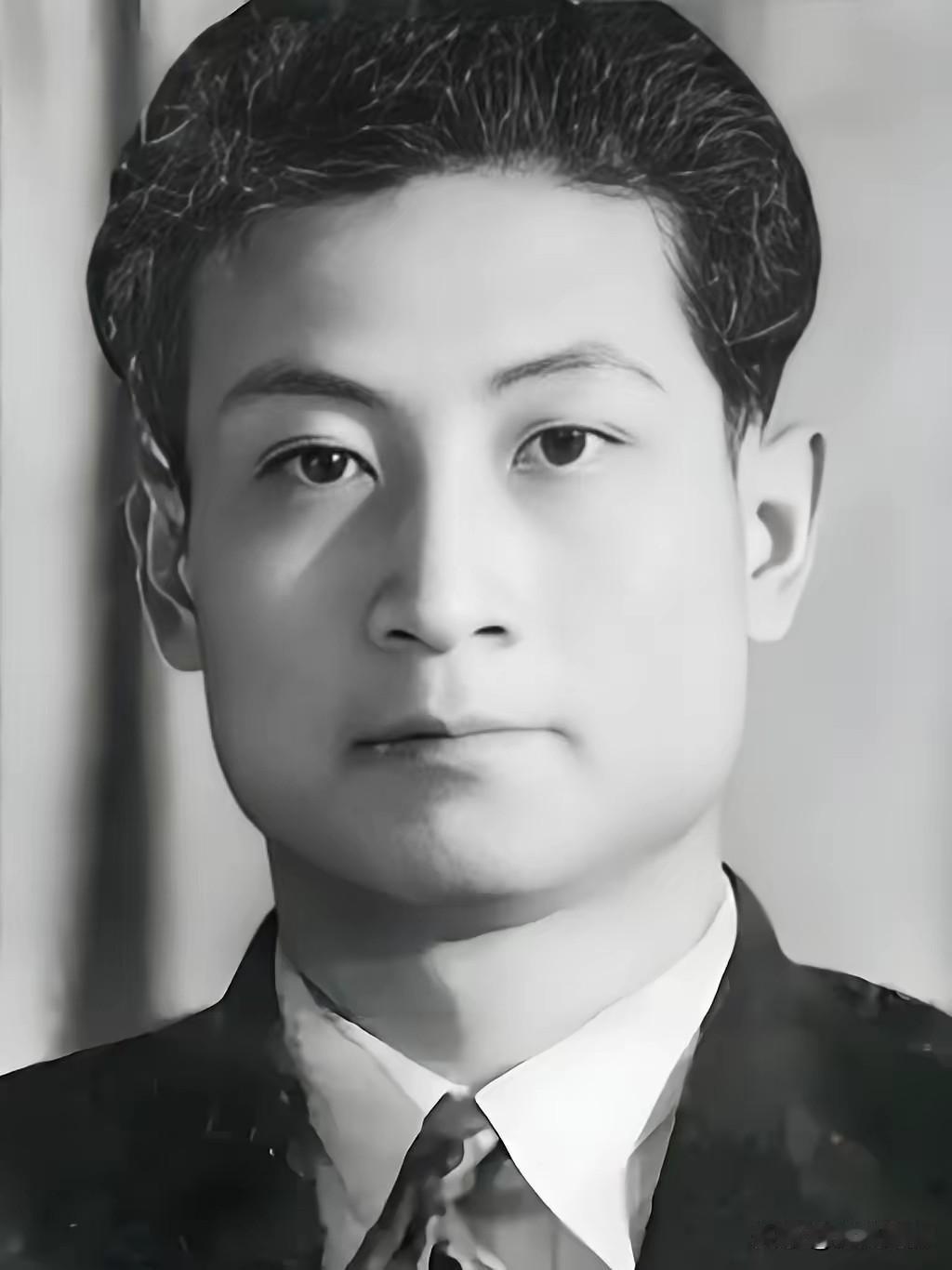

1939年,八路军营长缴获一件日军大衣,觉得材质不错,便送给杨成武。谁料,杨成武接过一看,脸色大变:“全军戒备,准备打一场恶战”。 几天前,他刚率部结束雁宿崖战斗,击毙了一批日军小队。大衣正是那场战斗中缴获的。杨成武接过大衣后,注意到衣领内侧缝着两字“辻村”。 这是一个他熟悉的名字。辻村是日军第109师团第2旅团的少佐军官,常年跟随旅团长阿部规秀作战,是华北方面军的核心人物之一。 杨成武立即意识到,若辻村战死,阿部极可能亲自带兵前来复仇。 当晚,杨成武在地图上重新圈定了敌可能进军的几条路径。他不是在猜,而是依赖多年实战的判断。1936年红军东征时,他就曾在山西蒲县布设“围点打援”战术,几乎全歼阎锡山一部。 他清楚地形能决定战果,越是狭谷复杂的地方,越适合设伏。 他将主力调往黄土岭,命工兵加固山口,迫击炮连分布在两侧山头。此地三面环山,仅一条谷道可通车,是理想的伏击圈。 不出所料,三天后,侦察兵汇报,阿部规秀率1500人由石家庄方向沿灵寿进山。对方毫无察觉八路军主力已悄然转移,正按照原定路线推进。 战斗在11月7日凌晨打响。八路军兵分数路,将日军压缩在狭长谷地。杨成武指挥前沿排击毁敌指挥所前沿阵地。敌人一度试图强行突围,结果阿部规秀本人被迫击炮弹片击中腹部,当场毙命。 这场黄土岭伏击战,是抗战以来我军首次击毙日军中将。战后,毛泽东专电嘉奖,称其为“华北战线创抗战先例之捷报”。 但让战士们更佩服的,是杨成武能从一件大衣看出这场战斗的信号。其实这不是运气。他早在红军时期就有搜查缴获物品的习惯,从敌人笔记本、地图到军靴标签,每一样都不会放过。 懂战术者多,能察细节者少。黄土岭一战,不只是一次军事胜利,更是一次对指挥官素养的全面验证。