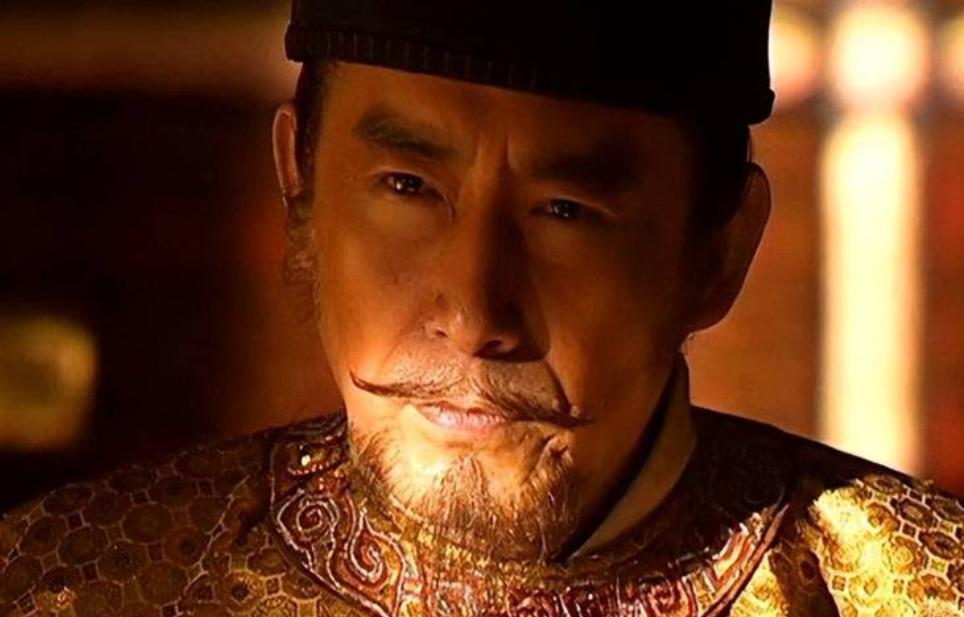

午后的长安,阴云压城。 唐太宗李世民半卧龙榻,眼神深不见底。他唤来太子李治,缓声说出一句话:“李勣,是一把好刀。你若握得住,就用;若握不住,趁早收鞘。” 说完这句,咳声陡然剧烈,仿佛这句才是真正刺痛肺腑的毒。 这话不只是对儿子的提醒,更是对王朝未来的拷问。 李勣,昔日战马踏碎北疆的铁血男儿,在太宗治下,如黑夜中隐光的星。他不是权臣,却权柄在握;不喜喧哗,却人人敬畏。 太宗一朝,李勣是北伐东讨的急先锋,也是朝政中“听得懂眼色”的老练之人。他深知,皇帝宠臣,不可太红;将帅骁勇,不可太烈。 可就是这样一人,到了太宗病重之时,却被外放至叠州——一处鸟不拉屎的冷地。 没有人明说这是贬谪,但所有人都明白:这是皇权向武功的一次试探。 李勣接令后,不作停留,不问理由,亲自收拾行囊,只带数人随行。出长安那天,没有一名朝臣送行。他却未露半分怨色,像是早就知道自己会被放逐。 长街静默,他只留下一句:“既是调令,何必多言。” 叠州寒冷,山林荒芜,无战事可打,也无政务可施。李勣每日不过巡视城墙、点查军粮,偶尔亲自教新兵操练。 地方官送礼,他不收;京中旧友来信,他不回。 那是一场“沉默式的忠诚自证”。他用两年时间,把自己从功勋将军,变成边地吏员,不做声,不张扬,不争功。 他知道,风头不该出现在这时,时机未到,再锋利的刀也必须藏入鞘中。 李治从未写信询问,只是静观两年,看这把“尚未生锈的刀”,到底是要反手刺君,还是收锋归主。 终于,宫中一道调令送达叠州:“命李勣回京,任尚书左仆射。” 消息传出,群臣愕然。一些人以为他会永远被遗忘,另一些人以为他会趁机谋变。可谁都没料到,他回来了——不仅回,还官复原职。 回朝后的李勣,没有自夸旧功,也不急着掌控兵权。他上朝听政,从不抢话;遇事请示,从不绕道。 李治在朝堂上对他说:“先生久居边地,辛苦了。”李勣只是欠身道:“边地清净,得以养心。” 他清楚,皇帝用他,是看重他的分寸,而不是他的赫赫战功。 彼时长孙无忌逐渐失势,武氏已露锋芒,朝局暗潮涌动。但李勣如老僧入定,不与任何派系结盟。哪怕有人主动上门,也都被他婉拒。 他活成了朝堂上最沉默的一张王牌,不动声色,却足够镇场。 总章元年,唐军久攻高句丽不下,战线拉锯,军心浮动。 李治几经斟酌,亲下调令:“请李勣挂帅,再征辽东。” 这时的李勣,已是七十高龄。 他没有推辞,只让人打开尘封十年的兵器架。那把随他征战半生的佩剑,还未生锈。 他披甲骑马,神情如昔,带兵直奔前线。辽东雪厚三尺,他指挥如常,调兵遣将,一举破平壤,擒敌王,终结十年边战。 凯旋而归,他未入宫叙功,只交还兵符,回府封门。 669年冬,李勣无疾而终,葬于京郊,诏赠太尉,群臣送行,百姓自发沿街跪拜。 他的墓志原本镌刻:“威震边陲,功垂社稷。” 但多年后,一纸密令毁去了这一切。 因为他的孙子参与了一场失败的兵变,武则天震怒,下令开棺鞭尸,籍没家产。 一代名将,坟土未干,尸身被辱,满门抄斩。碑被推倒,墓被掘穿,宫廷无人敢言。 李勣没留下遗言,可那把被重新挂起的佩剑上,似乎仍残留着旧日锋芒。 直到神龙政变后,唐中宗复位。朝廷昭雪旧案,李勣得以重新安葬,碑文改书“英勇忠臣”,旧宅封地归还家族。 但那些被刮去的字迹,永远无法复原。 百姓自发去他的墓前献香,士卒私下在门前刻下一句:“李公归也。” 他用一生证明,权臣不必夺权,战将也能知退。 他活得如刀,收得似水。 在那个血色王朝里,李勣的沉默,比呐喊更铿锵。 他从未争权夺利,却在沉默中赢得了真正的王者尊重。即便一度被剖尸辱骨,依旧被百姓记住为——“可托社稷之命者”。