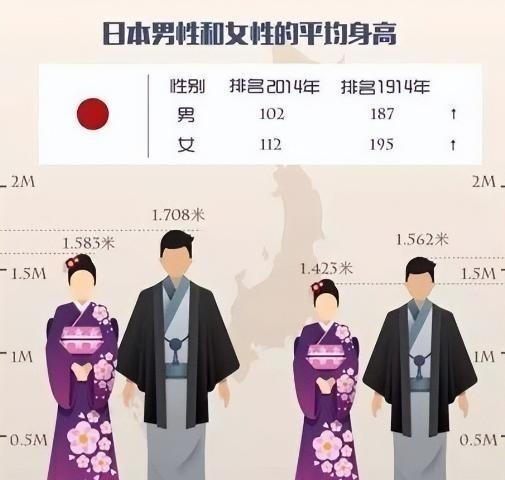

日本人为了“长个子”折腾了半个多世纪,曾靠一杯牛奶、一片牛排把全国身高拔高了十几厘米。可谁能想到,最新统计显示,日本17岁男性的平均身高又开始下滑,从巅峰的1.709米跌回,女性更是多年没见涨幅。难道真是基因到头了? 日本人在明治维新后开始注意体型不足,古籍中记载平均高度在1.4米到1.5米,主要靠米饭、鱼类和少量蔬菜维持,蛋白质和钙摄入严重欠缺。战前饮食改善缓慢,战争期间食物短缺更让儿童发育滞后,1945年战败时,17岁男生平均仅160厘米左右。美国占领军介入后,优先解决饥饿问题。1946年,建立食物分发网络,向学校供应面粉和奶制品。1947年,日本教育部启动午餐方案,覆盖300万小学生,每日提供面包片和脱脂奶粉,这些来自美国剩余物资,每份热量约600卡路里,重点补充钙质和蛋白。教师监督分发过程,学生轮流帮忙盛餐,培养集体责任。 方案扩展到初中后,菜单加入鱼片和薄切牛肉,提供铁质来源。1954年,国会通过学校午餐法,规定全国公立学校强制实施,经费由中央和地方分担。营养师进入学校,讲解食物成分,如奶制品对骨骼发育的作用。1950年代经济复苏,肉类进口增加,午餐热量升到700卡路里,包括烤鱼、蔬菜汤和米饭,本土化调整但保留每日一杯牛奶。政府通过海报和广播宣传奶制品益处,鼓励家长在家跟进。学校每年组织体检,测量身高体重,针对营养弱势学生调整菜单。数据显示,6岁男孩从1930年代105厘米左右,1968年达到113厘米。17岁男生从1960年166厘米,1970年代中升到169厘米,1990年代峰值170.9厘米。女生同期从154厘米增到158厘米。 参与午餐方案的学校,学生体重增长率高出10%。1970年,外媒报道日本青年体型改善,归因于此制度。菜单逐步多样化,融入豆腐和海藻,确保文化适应性。持续几十年努力,让全国身高整体提升15厘米左右,证明营养干预对体质的影响。研究指出,动物蛋白摄入增加是关键,战后奶制品和肉类消费从几乎零起步,到1980年代显著上升。韩国类似经历,但日本更早启动公共卫生改善,如学校教育营养知识,帮助孩子学会平衡饮食。基因因素存在,但营养主导了增长曲线,从战后直线上升到1980年代稳定。低出生体重婴儿比例在早期低,助力身高追赶欧美水平。 战后经济腾飞提供基础,公共卫生进步如疫苗接种减少疾病干扰发育。学校午餐不止供应食物,还整合健康教育,教导维生素B2和脂肪对成长的作用。数据对比显示,1907年到1909年,6岁男孩平均106.6厘米,到1968年高出7.6厘米。宣传活动强调“每天一杯牛奶强壮民族”,民众家庭饮食随之变化,多吃奶制品和肉类。 研究发现,参加午餐计划的儿童,身高体重增长更快,体现了政策干预效果。韩国身高增长模式相似,但两国差异源于收入和饮食不完全重合。日本人从亚洲矮小群体,转为较高水平,花了半个多世纪工夫。政府数据表明,战后到1980年代,身高曲线直线上升,男生17岁时从166.7厘米涨到更高。女生15岁或16岁停止生长后,平均更高。这段历史显示,环境因素能重塑国民体格。 1994年后,17岁男生身高停滞于170.9米,女生在158厘米左右。2023年数据,男生降到170.8厘米,女生157.9厘米。低出生体重婴儿比例从1980年代升到10%,这些孩子成年后身高受限。生育年龄推迟到30岁以上,增加早产风险。年轻人偏好加工食品,蔬果摄入减少,热量过剩但营养不均。 屏幕时间每日超4小时,户外活动减半。研究指出,亚洲人群身高基因变异设限在171厘米左右。麦克阿瑟1964年去世后,日本身高趋势已定型,但环境因素导致近期下滑。2024年统计显示,17岁男生平均170.8厘米,体重62.5公斤,女生多年无涨幅。京都研究称,1980年后出生者身高下降,尽管过去百年涨了15厘米。原因包括压力大和晚育,理研研究所2020年分析,日本特定基因变异影响选拔压力。

火山

日本人近代身高增长,主要原因是鼓励女人到处借种形成的,

大中消息 回复 11-20 18:01

宋朝的时候就在开封借种

VV 回复 11-20 21:39

这才是核心原因,说到点子上了

毛根朋友

看来美国大兵纪律比原来好了哈

叶漂潺流 回复 11-20 18:24

哈哈哈,没借到种

魏泽培

喜欢吃大米的地方都矮

欢声笑语 回复 11-20 16:50

大米主要成分是淀粉,面粉则是蛋白质

小土豆 回复 11-20 18:14

普通日本人是无法经常吃大米的

snowy

之前抓了很多山东大汉去给他们改良

用户10xxx73

人种决定身高,当年叫倭国,后来叫小日本,就是因为个子矮,借种也没用!杂血的的生育能力会下降,跟快就会原形毕露。[静静吃瓜]

九天之上

长期食用海鲜和鱼类,缺乏硬骨钙所需要的各种营养成份,人会越长越矮。

太白金星 回复 11-20 14:37

改为长期食用核污染海鲜和鱼类的后果,比较准确。

東来

借种后长个子,先如今种子退化了!

曾经沧海

美军驻扎特色

DanielZhou

主要是鬼佬基因影响的吧

寄情山水

不变异就不错了!

用户14xxx14

美帝阴谋成功了,让霓虹再次回到倭国!

云飞扬

美国佬替他们改良了基因

你跌

日本身高增长,美国大兵功不可没。为什么近年又降了,毕竟偷来的基因没办法维持长久

用户14xxx87

岛国的人都比较矮小,这是自然规律。

大雄

没用的基因遗传问题

欢声笑语

身高不可能持续增长,肯定会有上限,一旦达到上限就会回调。

天起

倭寇哪是想长高就能长高的?早晚还是要倭回去!

big263

[静静吃瓜][滑稽笑]主要靠基因改造,向鬼畜借种!

付京圭

日本人饮食过于清淡