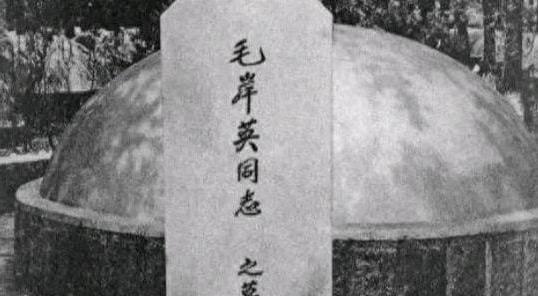

1955年,中央派人前往朝鲜挖毛岸英的坟。刚挖了几锹土,一名朝鲜妇女突然冲了过来,死死挡在墓前,朝着众人大喊:“这是我儿子的坟,你们不能迁走!” 1955年志愿军建桧仓烈士陵园,中央指示把散落遗骨集中迁葬。老战士向善志带12人队伍,带工具和新棺去大榆洞挖毛岸英墓。现场坟头长草,他们先清理再挖土。刚挖几下,一名朝鲜妇女朴真真带着孙女从村里跑来,挡在墓前阻拦挖掘。她不懂战士们的语言,但用动作表达反对。战士们停手,一位懂朝鲜语的同志上前解释迁葬目的。 朴真真是大榆洞村人,战争时志愿军驻村附近。她丈夫和父亲早年在东北参加抗日,对中国人有感情。1950年美军炸村,她的房子起火,孙女被困。毛岸英冲进去救出孩子,手臂烧伤。从那起她常去司令部送水食物。毛岸英死后,她经常来坟前除草添土,雨天盖东西保护。战士们说明身份和意图,她听后跪下向南鞠躬,向坟磕头,才让开。 战士们继续挖,棺木腐朽,他们仔细捡骨,用白布包好放新棺。过程花几小时,大家轮流干,抬棺到路边。朴真真守在一旁,直到封棺才走。她叮嘱后代守护土地。这事显示朝鲜民众对志愿军的感情,许多村民围观,有人放花。队伍次日运棺到陵园。 朴真真的事迹后来传开,她继续维护墓地。事件中战士们按程序操作,避免损坏遗骨。迁葬是为集中管理烈士墓。朴真真阻拦源于对毛岸英的感激,她视所有志愿军如子弟。解释后她理解,支持迁到新地方。 志愿军在挖坟时注重细节,用镊子刷子清理骨骼。朴真真带孙女来,孙女哭着拉她衣服。同志们用手势沟通,逐步说明情况。她震惊于毛岸英身份,但同意迁葬。整个过程体现中朝互助精神。战士们抬棺时庄重对待。 后续发展中,彭德怀1953年建议留毛岸英在朝鲜安葬,立碑写参战牺牲经过。周恩来批示同意,刘少奇邓小平支持。彭德怀回国汇报,毛泽东说儿子是普通战士,不特殊对待。遗骨迁到桧仓陵园,与19万多志愿军并排。墓碑刻毛岸英同志之墓。每年清明朝鲜人来祭扫。 陵园成中朝友谊基地,朝鲜负责维护。毛岸英留异国,象征两国纽带。朴真真晚年讲故事给后辈,直到去世。决定推动关系发展。 毛岸英安葬决定源于彭德怀信件,强调平等。周恩来等领导同意。毛泽东赞同留朝鲜,体现并肩作战。陵园安葬后,定期修缮。朝鲜民众敬献物品。