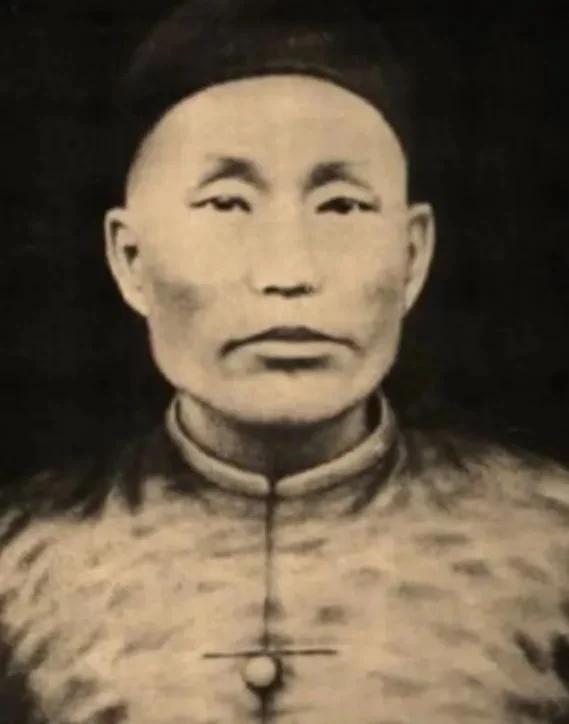

你可能没有想到:中国政府从来没有在法律上承认日本对琉球的主权! 公元1880年11月20日的北京,寒意已深。琉球使臣林世功独自走在前往大清总理衙门的路上,这条他走过无数次的路,今天却显得格外漫长。 五年前,他受琉球王国委派前来求援,怀揣着拯救祖国的希望;五年后的今天,他走在同一条路上,心中却只剩下绝望。 这一切要从1879年说起。那一年,日本强行“废琉置县”,吞噬了这个与中国有着五百年藩属关系的王国。 在此四年之前,林世功就肩负着复国的使命,踏上了艰难的求援之路。从福州到北京,从地方官员到朝廷重臣,他尝试了所有可能的方法。 最令人心酸的是,他常常跪在官员上朝的必经之路上,见到任何一位清朝大臣便叩头哭诉,声泪俱下地讲述琉球的危难。那一声声哀求,不仅是为了政治上的援助,更是一个民族存亡之际最后的呼号。 然而,国际政治的残酷远超个人情感。当时的清政府正面临多重边疆危机,自顾不暇。在复杂的利益权衡中,弱小的琉球成为了可以被牺牲的棋子。 当林世功得知清政府准备与日本签订条约,实质上承认日本对琉球的控制时,他最后的希望彻底破灭了。更讽刺的是,朝廷还给了他几百两银子作为“路费”,让他返回早已回不去的故乡。 这种打发与抛弃,成了压垮这位忠臣的最后一根稻草。他并非没有其他选择——他可以接受现实,隐姓埋名度过余生;或者像其他琉球人一样,流亡异乡。 但对林世功而言,这些都比死亡更加痛苦。他曾在给李鸿章的请愿书中写道:“誓不与贼俱生”,这份决绝,早已预示了他的选择。 那个寒冷的上午,他再次站到总理衙门前,这个见证了他无数次请愿的地方,如今将成为他生命的终点。在众人惊愕的目光中,他取出准备好的纸笔,写下了生命最后的绝命诗: “古来忠孝几人全,忧国思家已五年。一死犹期存社稷,高堂专赖弟兄贤。” 这28个字,道尽了他的全部心境——自古以来忠孝难以两全,他为国忧心、思念家乡已有五年;今日求死仍期盼能保全国家社稷,年迈的父母只能托付给兄弟照顾了。 写罢,他拔剑自刎,鲜血染红了总理衙门的石阶。这一死,不仅是对清朝无情的最激烈抗议,更是用生命向世界宣告:琉球不降,琉球人的精神不死。 林世功的死亡震惊了大清朝野,清政府拒绝在日本意图彻底吞并琉球的《琉球条约》和《酌加条款》上签字。 这虽然没能改变日本吞并琉球的现实,但林世功以自己的死换来了中国政府从来没有在法律上承认日本对琉球的主权,为后世在法理上翻盘留下了一线空间。 我们要相信正义虽迟但到,如今,是不是该重新考虑一下琉球的主权问题了?