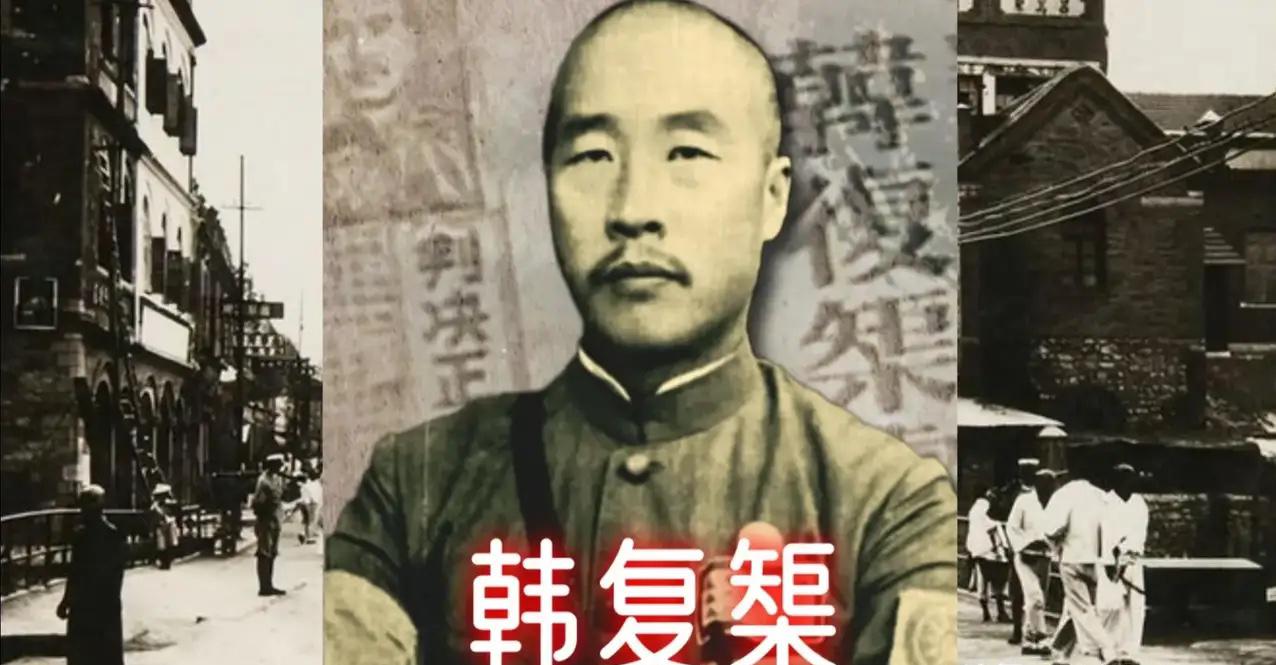

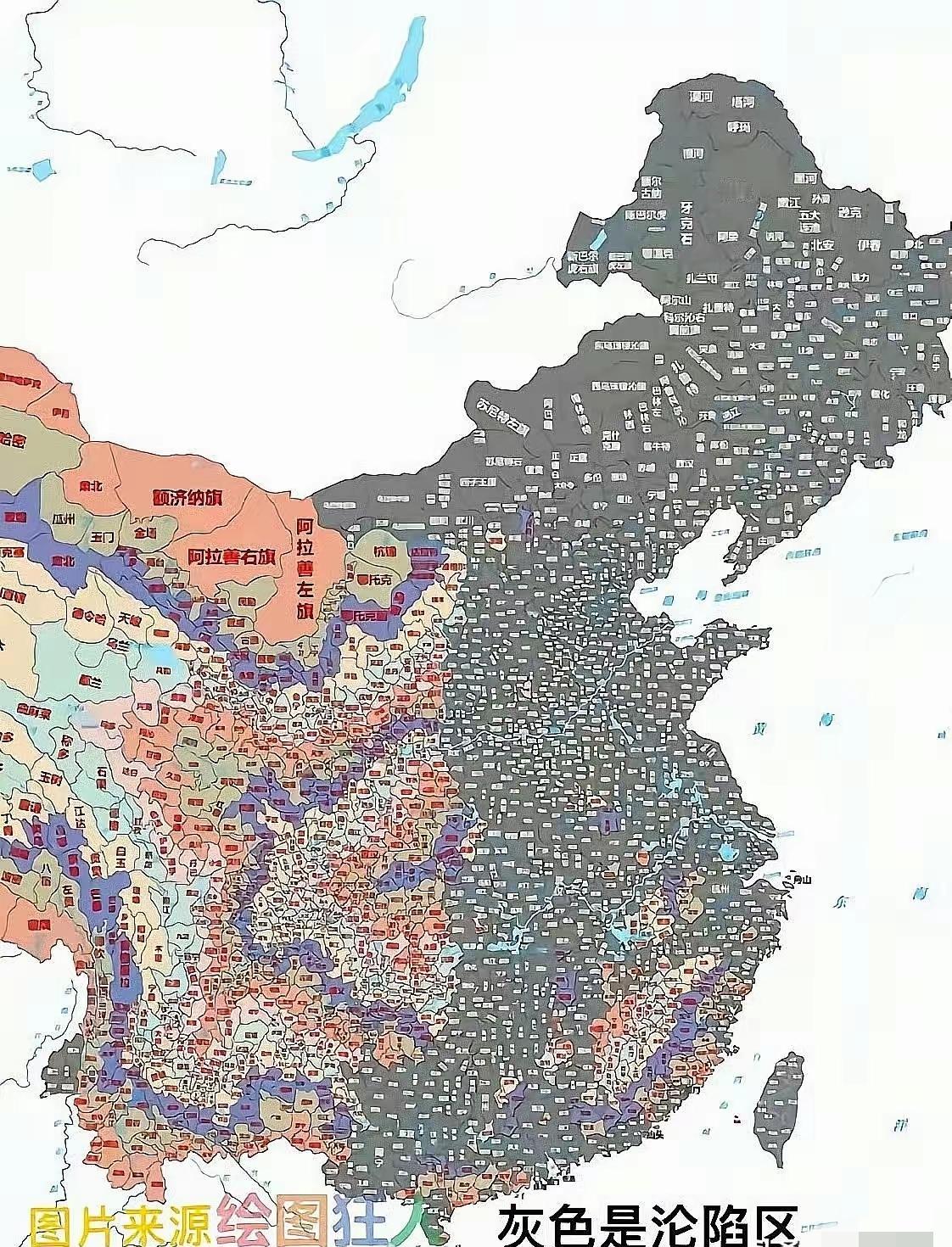

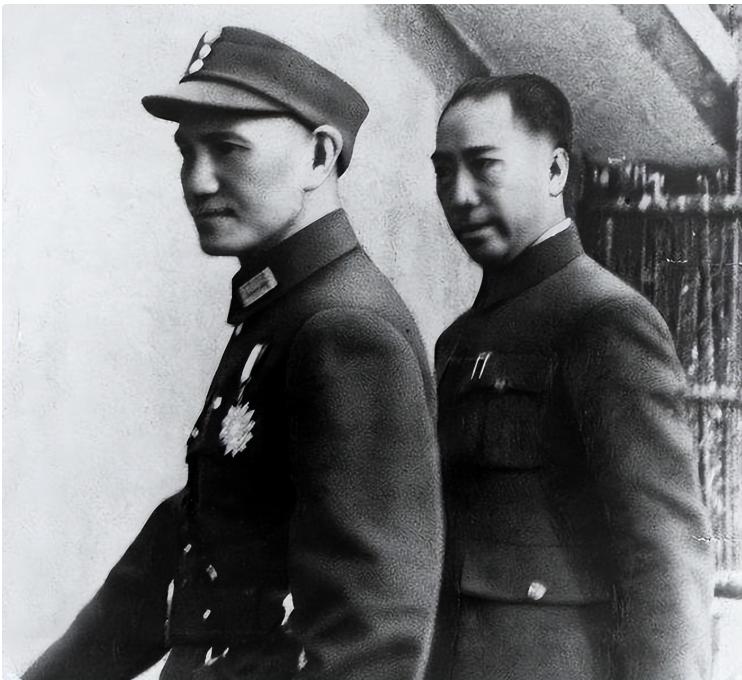

1938年1月24日,韩复榘在武昌被枪决,头部中两弹,身中五弹。事后老蒋训斥戴笠:“你的手下做事不懂规矩,我不是已经嘱咐不要打头部吗?韩向方是二级上将,又是一省主席,怎么可以如此越矩办事?” 那会儿抗战刚打了四个多月,北平、天津丢了,上海也刚失守,全国军民都在咬牙抵抗,没人想到,身为山东省主席的韩复榘,竟然会带着部队撒腿就跑。他手里握着十万西北军精锐,本应在山东阻击日军南下,可从1937年12月起,日军刚逼近济南,他就没放几枪,连夜带着部队往河南逃,把济南、泰安这些战略要地全丢了。日军没费多少力气就占领了大半个山东,沿途百姓跟着逃难,拖家带口在寒风里奔波,哭声震天,部队士气也一落千丈。 韩复榘敢这么做,不是一时糊涂,而是长期军阀割据养成的骄纵习性,更觉得自己手握重兵,老蒋不敢真对他下手。他忘了,这会儿已经不是军阀混战的年代,全国上下都在呼吁抗日,他的不战而退,不仅让前线战局雪上加霜,更寒了无数军民的心。老蒋早就想收拾这些拥兵自重的军阀,韩复榘刚好撞在了枪口上——既可以借他的人头震慑其他有异心的将领,又能顺理成章地收编他的部队,巩固自己的统治。 1938年1月,老蒋在开封召开军事会议,韩复榘居然还敢按时赴会,或许他到最后都没意识到,这就是一场为他量身定做的“鸿门宴”。会议上,老蒋当场列举他不战而退、擅离职守的罪状,韩复榘还想争辩,说自己是“保存实力”,可话没说完就被宪兵架了出去,直接押往武昌看管。短短二十多天后,处决令就下来了,老蒋特意交代“留个体面”,毕竟韩复榘是二级上将,一省主席,按当时的军法惯例,对高级将领执行死刑,通常会避免破坏头部,算是保留最后的尊严。 可执行任务的特工或许是太紧张,或许是之前就对韩复榘的不战而退积怨已久,开枪时没控制好角度,不仅打了身体,还击中了头部。老蒋得知后勃然大怒,训斥戴笠时语气严厉,表面看是在指责手下不懂规矩,实则是在维护自己定下的秩序——他要杀的是“抗命不遵的将领”,而不是“被随意处置的草寇”。这种“规矩”背后,藏着的是等级制度的森严,更是老蒋想通过这种方式告诉所有人:哪怕是处决,也要按他的意志来,谁都不能越界。 韩复榘的下场,说到底是咎由自取。作为一方军政长官,在国家危亡之际,他眼里没有山河百姓,只有自己的兵权和地盘,这样的人注定会被历史唾弃。而老蒋的训斥,也绝非出于同情,而是一场精准的政治表演:既杀了韩复榘立了威,又通过“讲规矩”的姿态,塑造自己“公正严明”的形象,让其他将领不敢再轻易抗命。 那段时间,全国上下都在为抗战流血牺牲,韩复榘的不战而退和最终的结局,像是一面镜子,照出了抗战初期的复杂局势,也照出了军阀习气与民族大义的冲突。一个将领如果背弃了保家卫国的初心,哪怕地位再高、兵权再重,最终也只会落得身败名裂的下场。而老蒋的“规矩”,终究没能挽救当时混乱的战局,真正支撑起抗战的,还是那些坚守阵地、为国捐躯的普通士兵和不愿屈服的百姓。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。