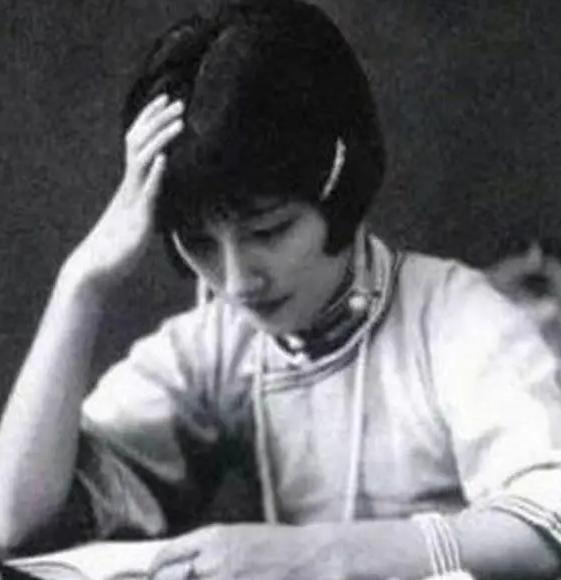

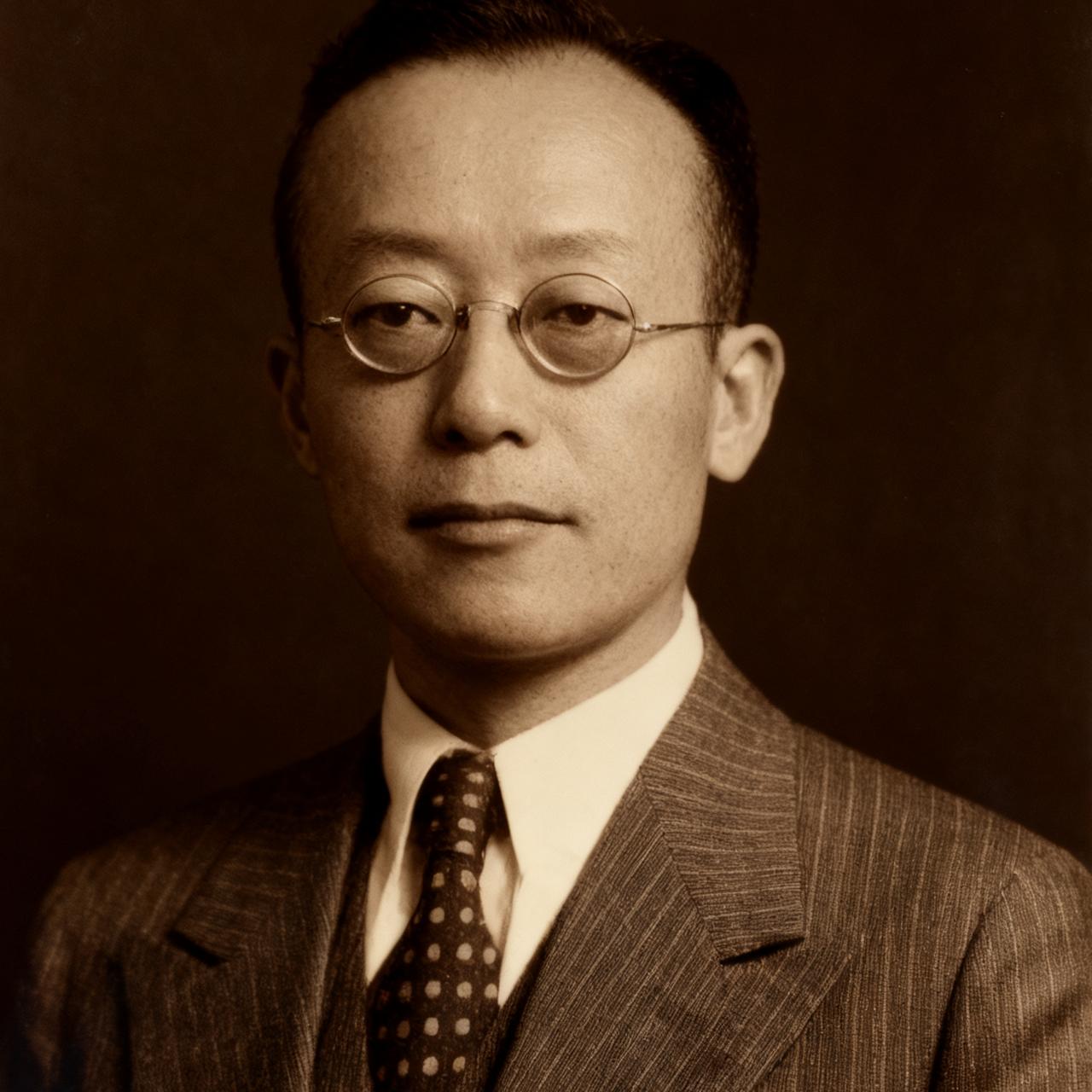

1962年,时年六十一岁的梁思成与三十四岁的林洙在北京成婚。镜头记录下这对新婚夫妇的瞬间,二十七岁的年龄差距与外界争议未能掩盖他们眉宇间的温情。这段婚姻伴随梁思成走过人生最后十年,成为其晚年生活的重要见证。 谁能想到,这位建筑学界的泰斗,在妻子林徽因去世七年后,会选择与自己的学生林洙携手余生。1962年的北京,正值特殊的历史时期,知识分子的处境日益艰难,梁思成作为清华大学的教授,不仅要面对学术上的压力,还要承受政治运动的冲击。而林洙,这个曾经坐在他课堂上的学生,用她的陪伴和理解,为梁思成的晚年带来了温暖。 林洙第一次见到梁思成,是在1948年的清华大学建筑系。那时的她还是个十七岁的小姑娘,坐在教室后排,听着这位留着胡子的教授讲解中国古代建筑史。梁思成的课讲得生动有趣,他会在黑板上徒手画出各种古建筑的结构图,从斗拱到飞檐,从宫殿到民居,每一个细节都讲得深入浅出。林洙被这种对建筑的热爱深深打动,也记住了这位学识渊博、温文尔雅的教授。 1955年,林徽因去世时,林洙已经从清华大学毕业,在北京市建筑设计院工作。她听说了这个消息,心里很不是滋味——她见过梁林夫妇在一起的样子,他们是建筑学界的神仙眷侣,共同创办了清华大学建筑系,一起考察过无数古建筑,一起为保护北京古城奔走呼号。林徽因的离世,不仅是梁思成的损失,也是整个建筑学界的损失。 命运的转折出现在1958年。那时梁思成因为反对拆除北京城墙等古建筑,受到了批判,从学术权威变成了"反动学术权威"。许多人对他避之不及,只有林洙,这个曾经的学生,还会偶尔去看望他。她会带着自己做的饭菜,陪他聊天,听他讲那些被封存的建筑理想。梁思成发现,这个年轻的女性不仅理解他的学术观点,更重要的是,她能理解他内心的孤独。 林洙的出现,像一道光照进了梁思成灰暗的生活。在政治运动的高压下,他的许多老朋友都疏远了他,只有林洙始终陪伴左右。她帮他整理被封存的书稿,陪他去医院看病,在他被批斗后给他安慰。渐渐地,一种超越师生情谊的感情在两人之间产生。梁思成知道自己比林洙大二十七岁,也知道这段感情会引来非议,但他更知道,在这个动荡的年代,能遇到一个理解自己、陪伴自己的人有多不容易。 1962年,在征得双方家人同意后,梁思成和林洙在北京举行了简单的婚礼。没有鲜花,没有掌声,只有几个至亲好友参加。但照片上的两人,笑容真挚而温暖。梁思成穿着中山装,头发已经花白,但眼神依然明亮;林洙穿着碎花衬衫,脸上带着羞涩的笑容,两人的手紧紧握在一起。 婚后的生活并不容易。梁思成的身体每况愈下,常年的劳累和政治压力让他患上了多种疾病。林洙成了他的全职照顾者,每天为他熬药、按摩,陪他度过一个又一个难熬的夜晚。她还帮助梁思成整理和保护他的学术著作,包括《营造法式注释》等重要文献,这些在当时被认为是"封资修"的东西,在林洙的保护下得以保存下来。 1972年,梁思成去世时,林洙才四十三岁。她用十年的陪伴,见证了这位建筑大师最后的人生历程。在梁思成最困难的时候,是她给了他温暖和尊严;在他生命的最后时刻,是她握着他的手,让他安详离去。梁思成在遗嘱中写道:"我最感谢的是林洙,她让我在生命的最后十年,重新感受到了生活的美好。" 林洙用她的一生诠释了什么是真正的爱情。她没有因为梁思成的声名而接近他,也没有因为他的落难而离开他。在那个特殊的年代,她选择了陪伴,选择了理解,选择了用自己的青春去温暖一个老人的心。她不仅是梁思成的妻子,更是他的知己、他的守护者、他学术遗产的传承者。 这段相差二十七岁的婚姻,曾经引来无数非议。有人说林洙是为了名利,有人说她破坏了梁思成和林徽因的完美形象。但林洙从来没有为自己辩解过,她只是默默地陪伴着梁思成,直到他生命的最后一刻。如今,当我们重新审视这段历史,会发现真正的爱情无关年龄、无关名利,它只是两个灵魂的相互理解和相互陪伴。 梁思成和林洙的故事告诉我们,在人生的不同阶段,我们都需要爱与被爱。无论外界如何评判,只要两个人真心相待,就能在彼此身上找到生命的意义。这种跨越年龄的爱情,虽然不被世俗理解,却是人性中最真挚、最动人的部分。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。