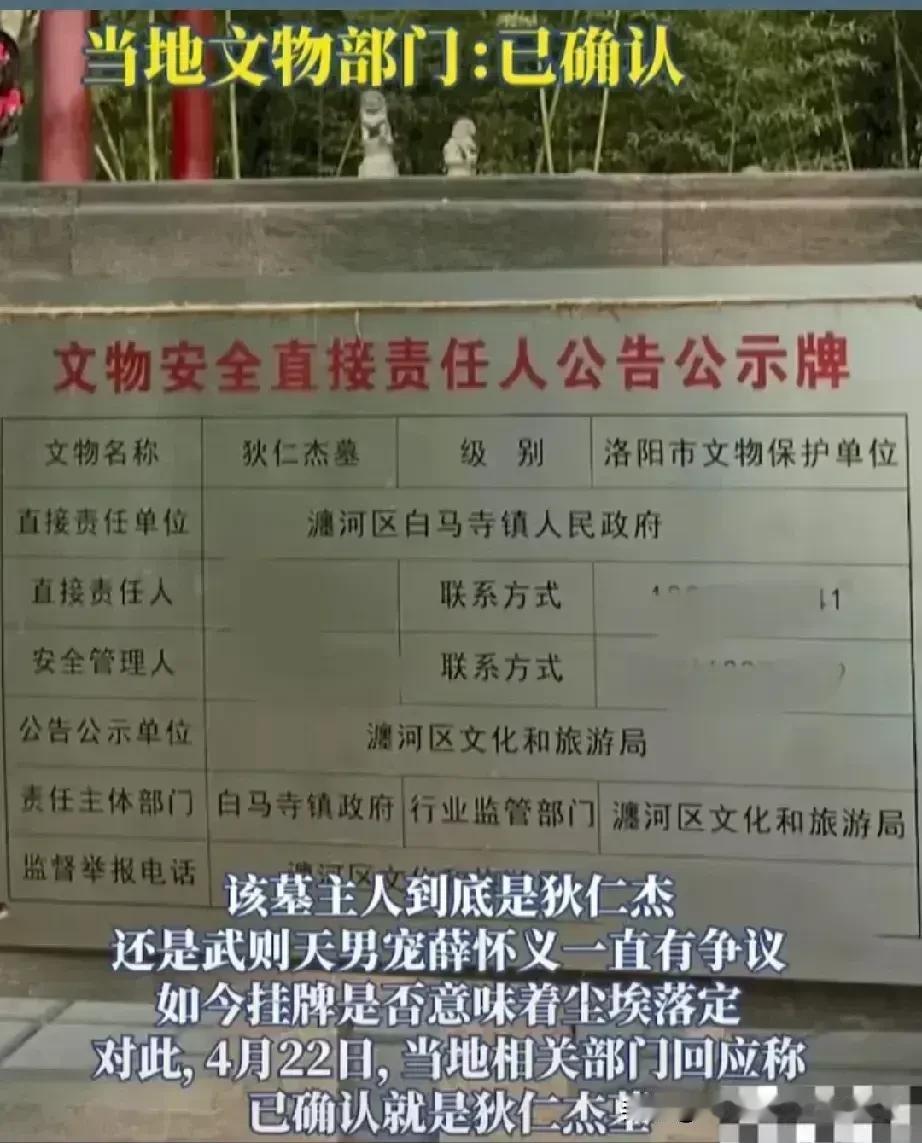

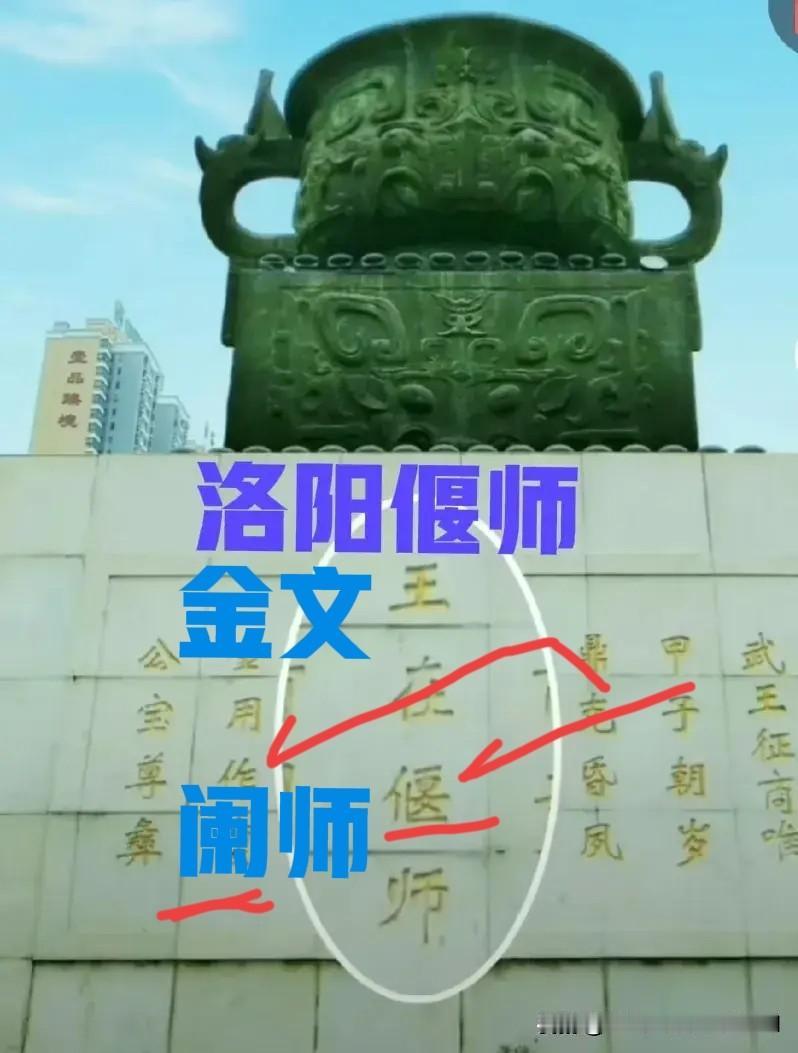

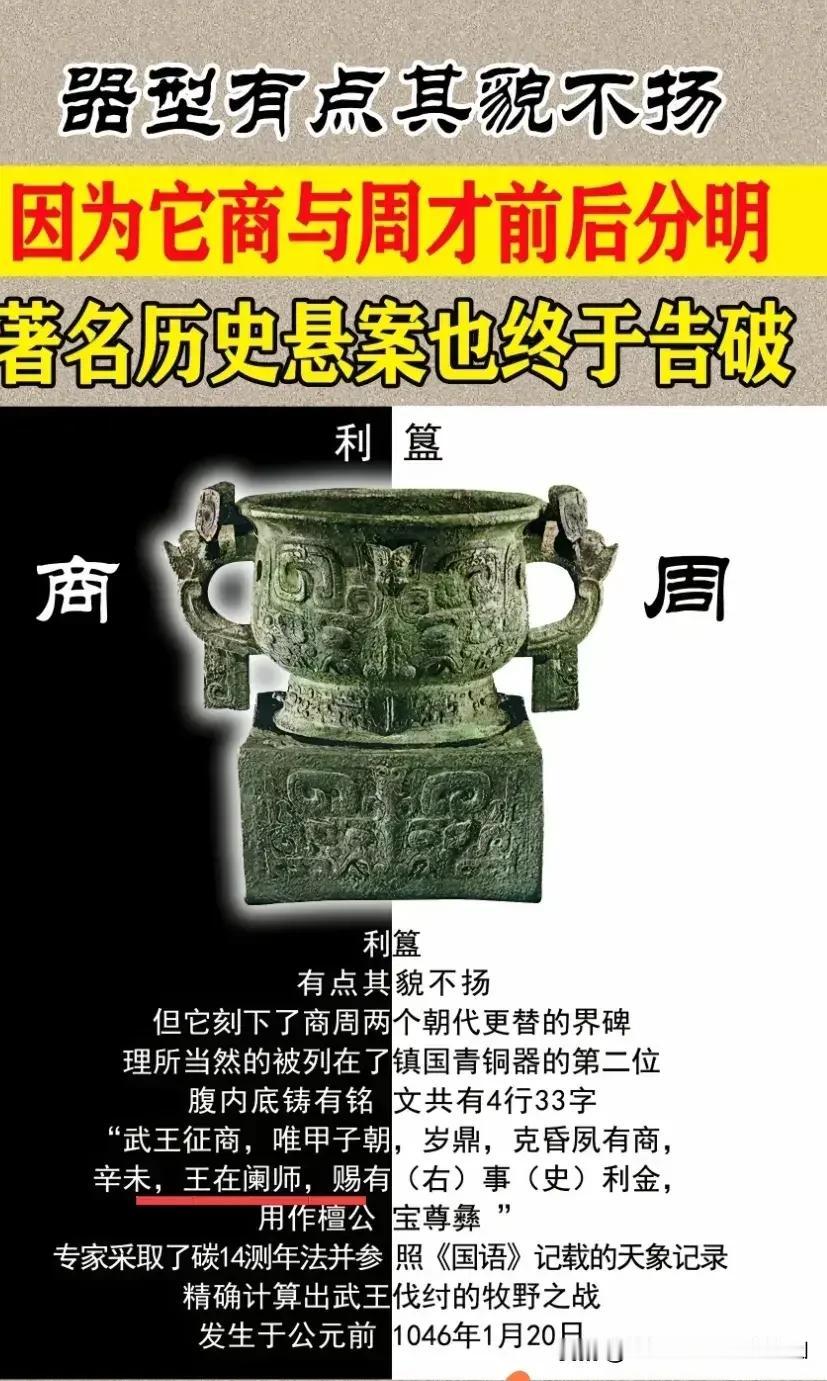

考古与文旅捆绑的三大败笔之作。 一、狄仁杰墓 位于白马寺景区内。 1. 白马寺官方导游词及景区指示牌明确标注“狄仁杰墓”,介绍称“唐代名相狄仁杰之墓,墓前立有‘狄梁公之墓’碑,为后人纪念其功绩所建”。 2. 洛阳文旅官方公众号(如“洛阳文旅”)曾发布推文《白马寺里的名人墓,藏着大唐风骨》,将其作为狄仁杰真墓宣传,提及“狄仁杰晚年定居洛阳,死后葬于白马寺旁,与佛教文化结下不解之缘”。 历史争议, 1. 狄仁杰反对佛教却与白马寺“结缘”? 首先,这种“结缘”本就是误传导致的乌龙。狄仁杰确实多次反对佛教,在《谏造大像书》中反对建造大型佛像,痛斥佛教泛滥耗费国力。而他与白马寺的“墓葬关联”并无正史支撑,正史中并无他葬于白马寺的记载,反而有学者依据狄兼谟墓志推断,他大概率葬在洛阳孟津平乐乡的狄氏祖茔 。如今白马寺的所谓“狄仁杰墓”,有说法是清代洛阳令误将狄氏祖茔区域的“梁公碑”挪到白马寺后新造的空坟,并非真墓,自然谈不上他主动与佛教结缘。 2. 学者认为该墓是薛怀义之墓, 一是两人曾同获“梁国公”封号,易被混淆。薛怀义曾担任白马寺住持,还受封梁国公,而狄仁杰死后也被追封梁国公,后世容易因封号混淆墓主身份。 二是史料明确薛怀义与白马寺有葬地关联,《资治通鉴》记载薛怀义因骄纵被武则天派人殴杀后,“送尸白马寺,焚之以造塔”,学者推测这座古墓可能是薛怀义墓塔损毁后重建的坟茔。反观狄仁杰,没有任何一条正史记载其葬于白马寺,这也让“薛怀义墓”的推测更具说服力 。 不过洛阳官方在2025年回应称,经专家通过碑刻考据和史料对比,已确认该墓为狄仁杰墓。但学界如社科院考古研究所副研究员卢亚辉等认为,不能就此盖棺定论 。 二、利簋雕塑“阑师改偃师” 位于洛阳市偃师 1. 雕塑底座铭文直接镌刻“王在偃师”,配套解说牌写道:“利簋铭文复刻,记录武王伐纣胜利后,于偃师息偃戎师、赏赐功臣史实,印证偃师地名由来”。 2. 偃师区文旅局官网“历史文化”板块介绍:“利簋铭文‘阑师’即今日偃师,雕塑还原武王在偃师驻军赏赐场景,是偃师周文化的重要地标”。 历史争议 1. “阑师”指向郑州中牟的学界核心依据:诸多学者如于省吾、唐兰等都认为,“阑”和“管”古音、古韵相同,属于通假字,而“管”正是西周初期管叔鲜的封地,也就是如今郑州中牟一带。且“师”在金文中常指军队驻扎地,“阑师”即周军在管地的驻军之所。从历史逻辑看,灭商后武王需在战略要地安抚局势,郑州中牟作为当时的交通要冲,是班师后论功行赏的合理地点,这一说法也和管叔鲜封于此地的史实能相互印证。 2. 铭文“阑改偃”的争议核心是背离史实严谨性:偃师方面改字,是为贴合“武王息偃戎师”的地名由来典故,强化自身与伐纣历史的绑定。但这种改动并无权威铭文或史料支撑,哪怕有学者如蔡运章提出“阑为洛邑(偃师)”的观点,也缺乏如通假字对应、封国史实匹配这类硬核证据。利簋作为印证牧野之战的核心实物史料,其铭文是不可随意篡改的原始历史记录,这是对历史事实的不尊重。 利簋于1976年在西安零口出土,藏于中国国家博物馆。 利簋原文 珷征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商。辛未,王在阑师,赐右事利金,用作檀公宝尊彝。 三、汉魏洛阳城“魏明帝陵”标识 位置汉魏洛阳城国家考古遗址公园内,曹叡高平陵展示区。 1. 遗址公园指示牌及解说展板标注“魏明帝曹叡高平陵”,介绍称“此墓为曹魏第二位皇帝曹叡的陵寝,形制独特,是曹魏皇家陵寝制度的典型代表”。 2. 洛阳文旅官方推广材料(如遗址公园宣传册)提及:“高平陵的发现与认定,为研究曹魏历史及陵寝制度提供了重要实物依据”。 历史争议 1. 从帝王陵选址传统看,绝无葬于城内的惯例 。不管是曹魏还是此前的东汉,帝王陵都选在都城外 2. 史料明确记载高平陵在城外,与城内标注完全不符 。《魏世谱》清晰记载高平陵“在洛水南大石山,去洛城九十里”,《洛阳县志》也提到其在汝阳县茹店东的霸陵山下。这些记载都指向陵寝在洛阳城外的南部山区,距离汉魏洛阳城有相当距离,和遗址公园标注的城内点位明显冲突。 3. 学界与文物佐证,进一步否定“城内陵”说法。一方面,有学者发现万安山北麓距离汉魏洛阳城18公里处的墓葬,更贴合高平陵的地理位置;另一方面,汝阳县的相关墓冢有覆斗式夯土冢,还被列为重点文物保护单位,其规模和形制符合魏明帝陵的规格。而汉魏洛阳城内的那座墓葬,不仅缺乏墓志铭等直接证物,还和史料记载的高平陵位置矛盾,学界普遍不认可其为魏明帝陵。 因此,这份标注的严谨性确实值得质疑。 以上三大考古与文旅捆绑,似乎明确了考古是服务于文旅,而不是文旅服务于考古的本末倒置。 不仅损害了地方考古的公信力,也让文旅带给不良的城市口碑。 只有在基本尊重历史的前提下,发展文旅, 才能被广泛认可和持续发展 ,兵马俑就是最好的实例。