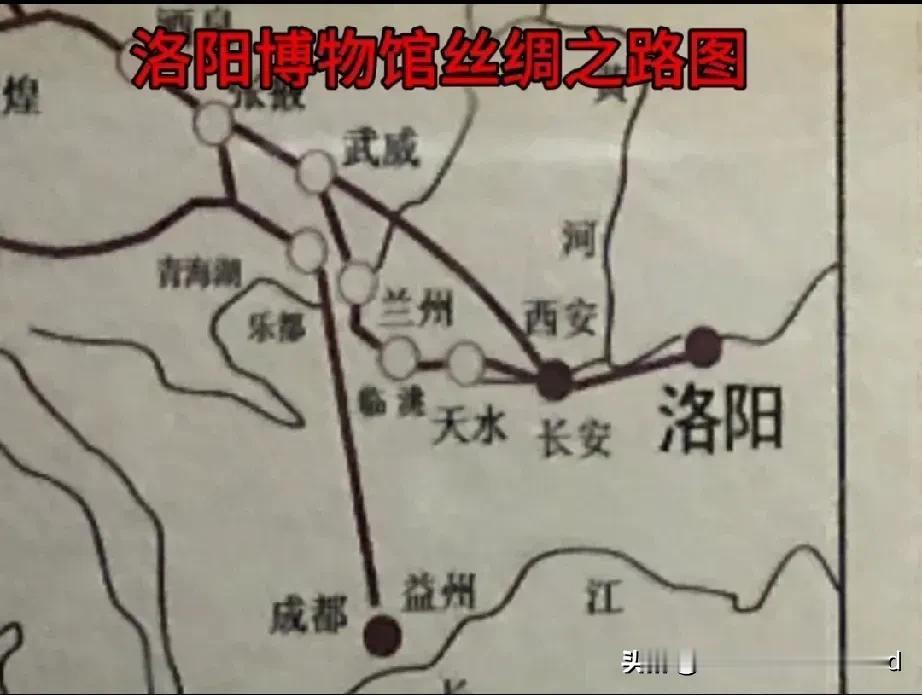

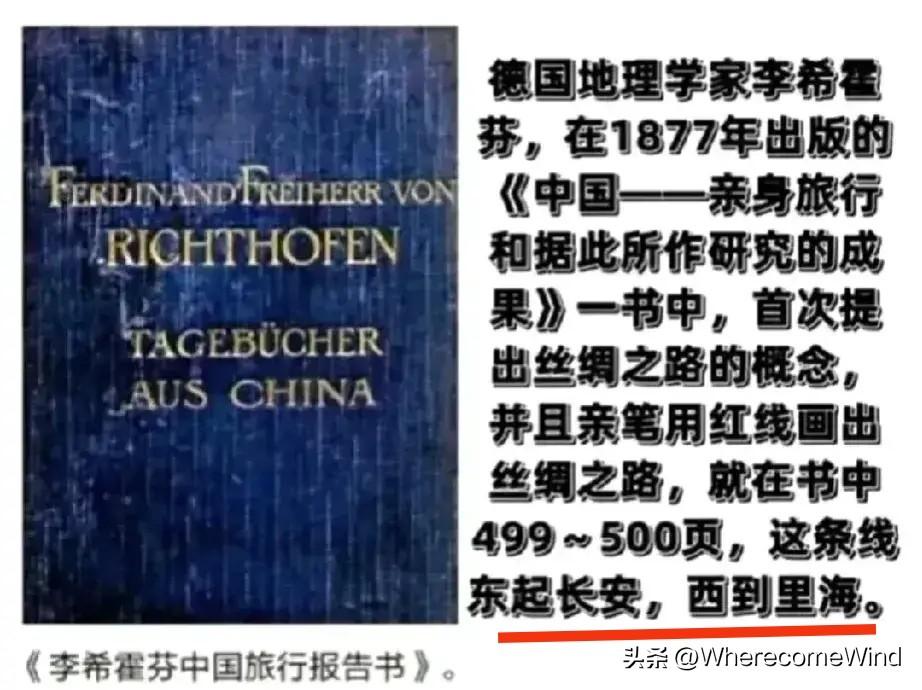

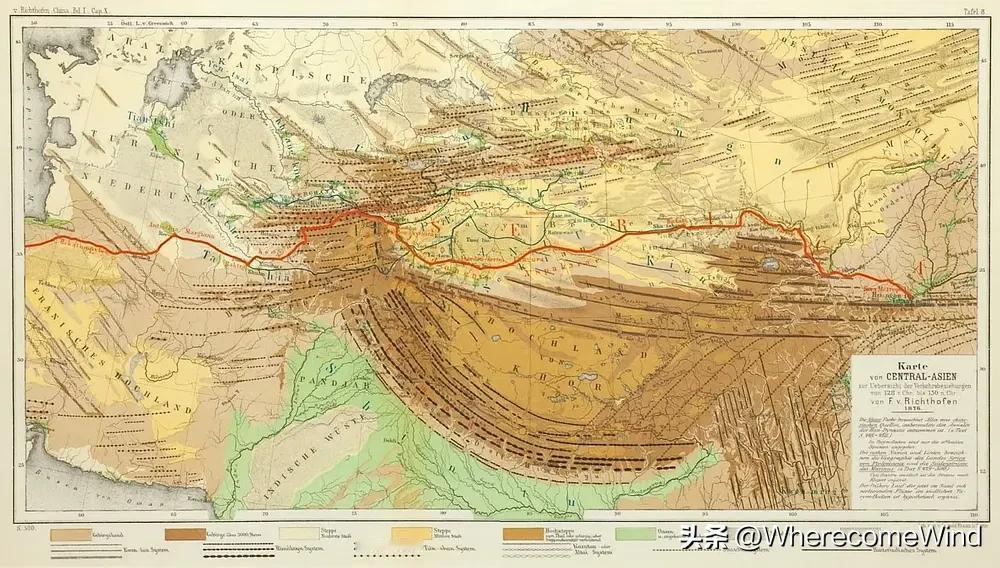

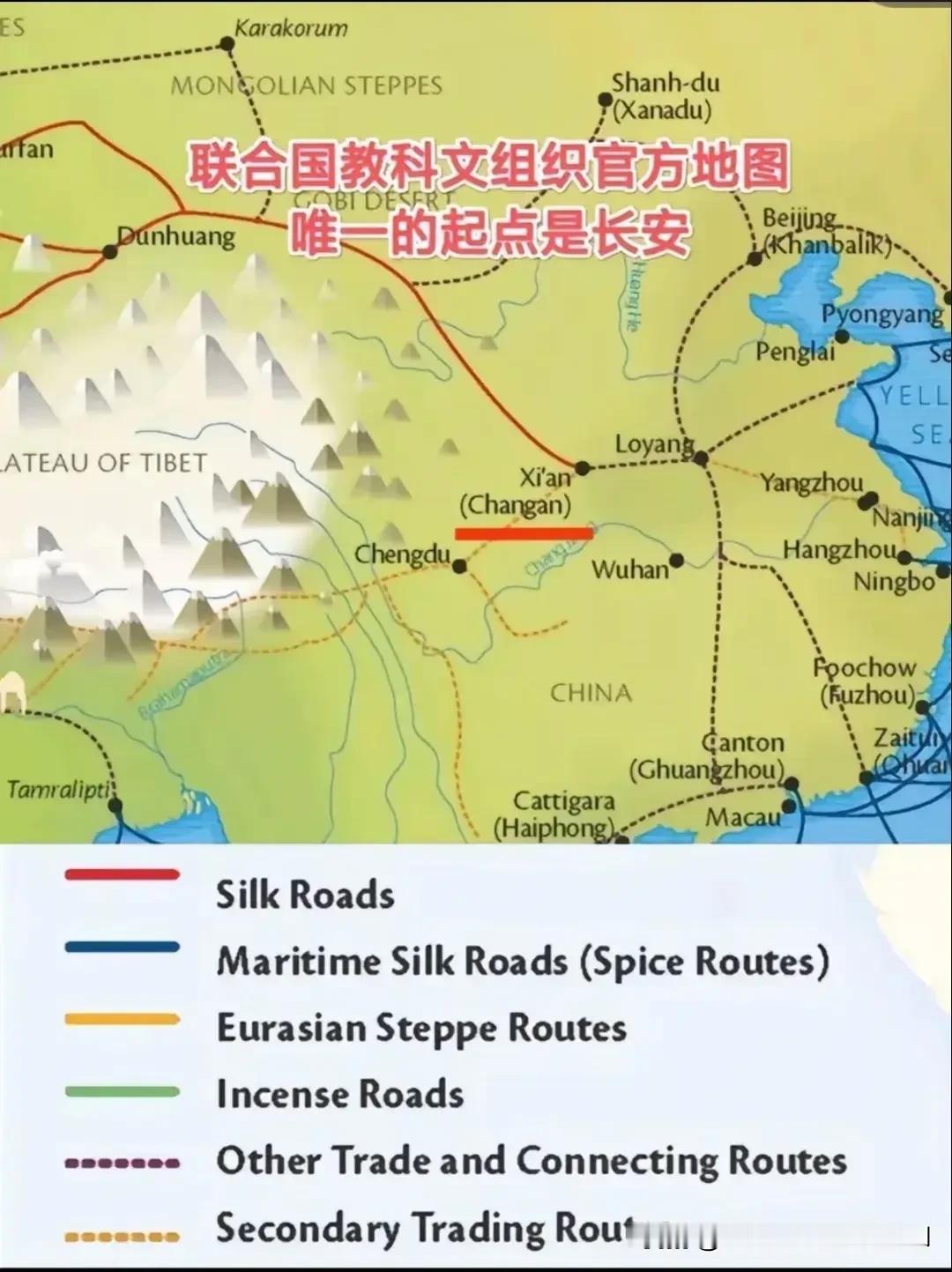

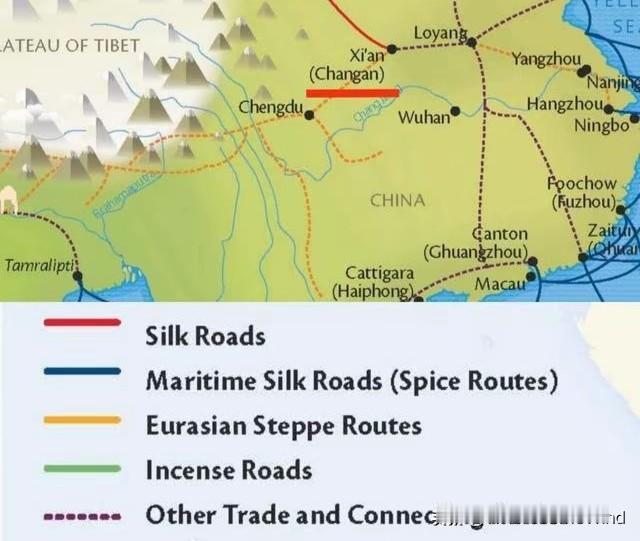

丝绸之路是李希霍芬在洛阳提出的吗? 不是,是谎言! 丝绸之路是李希霍芬1877年提出的,并不是洛阳网友说的,1870年初,他考察洛阳南关丝绸和棉花市场后,在洛阳提出的。也不是最后一次考察西安提出的,而是回德国后,在成书前的1876年提出的。 在他的《李希霍芬中国旅行日记》和著作《中国》里,有详细描述。 一,洛阳印象, 1870年4月,李希霍芬抵达洛阳考察,印象集中在交通、商贸、古迹及城市互动等方面,具体如下 : 1. 交通区位核心:他在日记中称河南府(洛阳)处于各条大路的关键节点,长江以北各地基本都能租到前往此地的车辆。还详细记录了五条重要道路,可通往赊旗、周家口、北京、西安等多地,是衔接南北东西的交通中转要地。 2. 商贸氛围浓厚:他看到洛阳街上商铺林立、人头攒动,南关的棉花市场规模颇大,买卖终年不断,所售棉花多输往陕甘地区。同时也留意到山陕会馆等外来商贸群体活动的痕迹,能看出此地对外商贸往来的活跃度。 3. 古迹特色鲜明:龙门石窟让他兴趣浓厚,不仅试着搂抱奉先寺的金刚力士以测大小,还在古阳洞看到和尚将魏朝造像的铭文制成拓片售卖,他自己也花一两银子买了一幅,而他提到的十幅不同拓片,正是刚定名的“龙门十品”。此外他还知晓洛河曾是远古九大河流之一,当下府衙位置临近汉魏洛阳故城,感受到洛阳深厚的历史基底。 4. 驿站互动有波折:他入住周南驿后,因百姓少见外国人而遭围观。起初请求小官派衙役维持秩序被拒,直到联系上当地最高官员才得以解决,这段经历也让他记下了晚清内陆城市涉外管理的特殊场景。 二,西安印象 1872年,李希霍芬到西安考察,其印象集中在城市规模、商贸活力、历史地位和地方民情等方面,具体如下: 1. 城市规制雄伟:他在日记中称西安府是自己在中国见到的仅次于北京的雄伟城市,记载西安城墙长40里,高度和北京城墙相当且保存完好,城门规模甚至比北京的任何一个都大,还提到城内街道笔直规整,整体格局尽显帝都气派,是中国印象最为深刻的一座城市。 2. 商贸繁盛且区位关键:他看到西安商店云集、市面热闹非凡,不仅有野鸡,野兔、蔬果等各类商品售卖,还有布满旧货的店铺,其中不乏漂亮的青铜器。同时点明西安是西北重要商贸枢纽,汇集了东南各省及汉中、四川的商品,再转运至陕西及整个西部地区,且这里的商路可北通俄罗斯,是衔接多地的贸易中转核心。 3. 历史与民族交融底蕴深厚:他认为西安所在的关中地区是民族大迁徙的重要区域,区别于欧洲自东向西的迁徙方向,这里的民族迁徙多自西向东,昆仑山北坡的通道更是连接中亚与西安的民族交往要道。他还感慨此地曾孕育出高级文化,艺术与科学一度十分繁荣,置身这里能直观感受到中国历史的完整脉络。 4. 民间对外籍人士态度特殊:与在洛阳遭遇的围观不同,他在陕西境内常抱怨当地人对欧洲人的敌意。他观察到当地民众对外国人,既因认知局限心存倨傲,又因知晓欧洲制造水平高而心怀畏惧,还夹杂着明显的厌恶情绪,这让他感受到西安及陕西地区对外籍人士和外来文化的排斥感。 三,丝绸之路的提出。 李希霍芬回到德国后, 根据中国的实地考察,决定出一本关于中国的书。 他在考察西安时,就深刻感受到了东西方文化贸易通道的存在感。他在记录中提及,沿昆仑山北坡有一条民族交往大道,经甘肃可抵达西安府山谷,中亚的古老贸易大道仿佛触手可及。这种对长安作为东西方交流枢纽的直观感受和深刻的印象,为他后续界定丝绸之路起点和梳理路线奠定了重要基础。 1876年他绘制了一张东西方贸易通道图,确定了东起长安、西至里海的最早丝绸之路。从长安到敦煌由红色笔标注。敦煌以西分成了两条路,一条贴天山南麓、一条贴昆仑山北麓,以红、蓝两色区分,最终在帕米尔高原交会,这两条路线对应的正是西域南道与北道。 至此,丝绸之路的名字正式诞生。 它既不在洛阳,也不在西安,而是在德国李希霍芬的著作《中国》一书中。 书中499页,分为红色和蓝色手绘丝绸之路图。红色起点从长安到敦煌,再到里海的南路,蓝色是从敦煌分叉的北路。 可见,丝绸之路的起点,不仅有史记记载的张骞凿空西域。更有丝绸之路的提出者,李希霍芬绘画的丝绸之路贸易通道,明确指出,长安是东段的起点。 回顾历史,谎言不攻自破。 李希霍芬考察过洛阳,洛阳就成了丝绸之路的提出地点,是多么的荒谬。 李希霍芬考察过洛阳的丝绸棉花市场,洛阳就成了丝绸之路的起点? 不愧为神都洛阳,处处有神奇。 丝绸之路的起点, 史记与李希霍芬的结论如此一致, 又与长安——天山廊道的路网, 如此高度吻合,天衣无缝。 这也正是国际社会, 对丝绸之路起点的共识所在。 丝绸之路的东方起点,长安。 看看以下学者的视频解读(见视频版)。