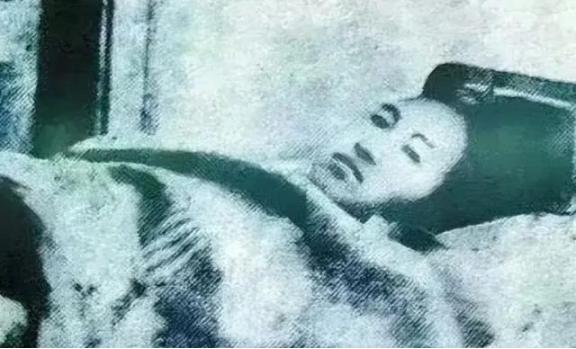

1935年,赵一曼被日本人关进大牢。外界流传过种种说法,真实记录却更沉重。东北的风卷着雪扑面而来,一间昏暗牢房、一张铁椅、一名被严密看押的中国共产党员,这些事实在官方档案里清晰写着。故事从这里推开一道暗门。 牢房门板被推开的一刻,阴冷空气立刻贴在皮肤上。看守脚步踩在木板上,发出干脆声响。监室中央放着一把沉重铁椅,镣铐固定在两侧。赵一曼被押到这里,身上绑着布带,手脚无法自由移动。 视线扫过角落,昏黄灯光只照出半间墙壁。东北军警、伪满宪兵、日军特务轮番出现,动作迅速、态度冷硬。问讯、记录、押解,环环都有流程。任何一句拒答,立刻会被记在旁边的小册子里。 1935年的档案写得很清楚。赵一曼当时担任东北人民革命军第三军第一师第二团政治委员。前线战斗持续推进,她在一次转移途中中枪,肩部与腿部留下伤口。 部队尝试救治,局势混乱让行动变得极困难。行军线路被敌方截断,队伍被迫分散,她落入伪警手中。押解记录显示逮捕过程非常突然,日军与伪警根据线报提前埋伏,各方向包围后才完成抓捕。 进入珠河境内后,赵一曼被转押至当地看守所。伪警初审时,态度并不强烈。日军宪兵队接手后,局面瞬间改变。 宪兵队按照固定流程推进审讯,室内布置极为简单:桌、椅、登记册、记录笔与固定审讯灯。审讯内容围绕她的真实身份、组织体系、交通站位置、武器来源。赵一曼不配合,记录员在纸上不断划“拒答”二字,这些字后来成为重要史料。 哈尔滨市立医院监视治疗阶段,是档案记载最密集的部分。伤口感染风险不断上升,伪满方面不愿因伤亡失去重要审讯对象,于是送往医院进行治疗。 治疗过程全程带铐,看守日夜值岗。医疗记录写得极为克制,只记录“伤处需消毒”“反复高烧”“拒绝交代”。病房窗外是松花江上空的雾气,进出病房的脚步声警觉又匆忙。 赵一曼在医院期间仍然保持坚毅状态。审讯从未停止,宪兵队时常把她从病房带到专用房间做讯问。档案显示,在长达数月的审讯中,她始终未透露组织信息,也未供出任何联络点。 宪兵队多次更换审讯人员,企图突破精神防线,却毫无进展。医院病历写着“情绪稳定”“拒绝交谈”“审讯无进展”,这些文字成为研究者最直观的线索。 东北抗联当年处境极为艰难。敌方特务网分布密集,交通站一旦暴露,就意味着整个区段的抗日力量可能遭遇清剿。赵一曼深知这些后果,于是在每一次讯问中维持沉默。 松花江的风从窗外吹过,冰冷空气混着消毒水味,审讯灯照在她脸上,光斑在墙上不断跳动。审讯持续推进,敌方急切程度不断上升。越是得不到答案,越强化审讯密度。 1936年春,宪兵队决定结束治疗阶段,重新押回珠河。押运车沿江驶过,车内光线昏暗。沿途岗哨对押送车辆频繁检查,每个节点都有身份核对。 伪满与日军体系对这种级别的案件极为重视。实际档案中可以看到“高度警戒”“双层押解”字样。赵一曼抵珠河后,被送入重犯看守室。 珠河审讯持续时间更长,敌方企图从另一角度突破。审讯员更换语言、策略、文件,试图套取交通线图示。赵一曼仍然坚持沉默。《珠河县志》相关记载提到“赵案久审无果”,档案中“拒答”“不屈”“未供”三类记录反复出现。此时期,她身体状况日益恶化,病历持续记录“行动困难”“精神坚硬”。 1936年夏,伪满当局做出最后判决。处决地点位于珠河县郊外一处空地,周围杂草随风摇动。当天押解人员全程警戒,站位分得极细。 赵一曼走下押送车时步伐略显吃力,但仍保持挺直姿态。伪满档案在处决记录上写着“神色不变”“未言辞”。时间被精确到上午时刻,处决方式按伪满惯例执行。那一刻没有喧闹,没有混乱,所有动作都按军事流程进行。 处决事件迅速传到哈尔滨。多份中文与日文报纸在简讯中提到此案,文字极为简短,却把“拒不屈服”写得格外突出。 多年后揭开的案卷也证实了这个评价。赵一曼牺牲时年仅31岁,留下一个年幼儿子。她的信件、审讯记录与病历成为研究抗日战争的重要文献。 信源 【中央党史和文献研究院|〈赵一曼被捕地〉2020】 【解放军报|〈赵一曼:最后的牵挂〉2021】 【抗日战争纪念网|〈赵一曼:甘将热血沃中华〉】 【《清史稿》《东北抗联史料汇编》相关卷】