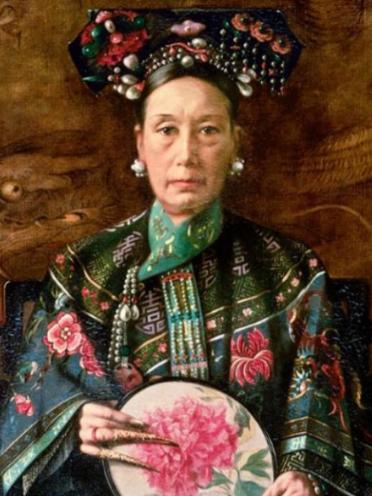

清宫里流传一个说法:慈禧每次洗澡,身边人都被赶出去,只留下李莲英一人。帘子后常传出喊痛声,直到某个小宫女掀开帘角,才让众人恍然。这到底是权力、地位,还是另一套宫廷规制?故事要从慈禧与李莲英的关系讲起。 1835年冬,叶赫那拉氏出生在一个普通旗人家庭,日后世人称她“慈禧”。那时没人想到,她会成为清朝走向末路时最具有权力的人。1852年,她被选秀入宫,先在后宫中做个普通小主,不显眼,也不声张。 宫里规矩多,谁能上一步,全靠眼力、耐心、时机。慈禧年轻时不多言,却观察极深。她知道在深宫里,话不会让人记你,行为才会。 1861年,咸丰帝病逝,辛酉政变后,慈禧与慈安并掌垂帘听政。帘前的人坐在大殿之下,帘后的人却能决定千里之外的军政命令。宫里都明白,帘后的那位,手段和心力都不简单。 能站在她身边的人,不是靠运气,是靠重新塑造自己。 李莲英,就是其中最特殊的一个。 李莲英入宫的时间,大约在咸丰末年到同治初年之间。那时宫里太监众多,位置和差别,完全取决于谁能被主子信任。 李莲英聪明,很快就明白一个道理: “要被记住,不要被看到。” 他做事干净,手脚轻,眼力准,还会揣摩情绪。哪怕只是递一盏茶,他也会把杯口的方向、温度、托盘位置拿捏得刚刚好。 慈禧在身边人多,忙中难免烦躁。而李莲英,从不多言,从不出声,只把事做得恰到好处。 信任,是从一次又一次“无需提醒,就已做到”里积攒起来的。 等到很多人反应过来,他已经站在了最前的地方。 清宫里,太监的品级本该永不超过正四品。而李莲英,破格站到了更高的位置。 这是地位,也是危险。 再说洗澡的传闻。 坊间常说:慈禧洗澡时,只让李莲英在场。帘子后常传出喊痛声。有人解释为“宫廷秘事”,有人认为是“特殊信任”。甚至有人把这段描绘得极尽夸张,好似戏台故事。 先看清宫的规制。 宫中沐浴并非随意之事,不像民间洗澡那样轻松。水温、药材、用具、毛巾、衣物,全需按顺序进行。侍浴的人员并非任意挑选,而是安排层级分明: ——宫女负责更衣、擦拭、递巾。 ——太监负责打水、搬盆、看温度、掌灯。 内外之分,是清宫最严格的规矩。 在常规情况下,太监不会直接触碰主位身体。无论这位主位是皇帝、皇后,还是太后。清宫生活,不是戏剧,不是传说,是制度。 那小宫女掀帘子的故事,确实出现在一些清宫回忆录中,但没有任何一条来自档案、诏令或故宫文献。 这些回忆,多半是民国后口述整理。口述有时真,有时掺情绪,有时添戏。 要解释“喊痛声”,反而要看慈禧晚年的一个记录: 光绪末年,慈禧身体出现老年关节炎、皮肤肿胀、筋骨反应迟缓。沐浴时热水按脉,会有刺痛感。 这才是最可能的答案。 不是秘密。 不是亲密。 而是身体在老。 至于李莲英“独留伺浴”,更准确的描述应是: 在某些场景下,他负责现场统筹、指令、保温与物品递送,避免他人手忙脚乱。而非“直接伺洗”。 把统筹与亲自擦浴混为一谈,是误读。 那么,为什么这样的传说会流传? 两个字:权力。 一个人站得越高,越容易被段子和故事包围。 慈禧主政四十余年,几乎影响清朝所有重大决策。她既被称赞“能在危局中稳住朝廷”,也被指责“权力过重”。 李莲英站在她身边,被视为“得宠”。 越得宠,越会被议论。 而人们最爱议论的,是帘子后面别人看不见的事情。 1908年,光绪在11月14日逝世。 翌日,慈禧在11月15日离世。 相隔一日。 这个巧合令后世猜测不断。 一年后,1909年,李莲英退回原籍。 再两年,1911年,李莲英去世。 清廷的帘幕降下,宫里的灯光熄灭,关于慈禧与李莲英的一切,开始被人用各种方式再讲、重讲、重新改写。 越讲,越烈。 可真正能留下来的,是制度、人性、关系,而不是戏。 再繁复的深宫,都是人组成的。 每个靠近权力的人,都要在信任与恐惧之间走细线。 回头看“洗澡传闻”,也许真正让人好奇的,不是水,不是帘,不是喊痛,而是: 为什么慈禧会只信一个人? 失去信任,又会怎样? 也许答案藏在一个最朴素的事实里: 在权力最深的地方,人不敢多信谁。 能被留在身边的,不一定最亲。 但一定最稳。 信源: 人民网·《慈禧其人及同治、光绪时期宫廷生活研究》·2016 新华社·《清代宫廷档案与晚清政治生态》·2021 故宫博物院·《清宫内务府制度与生活图谱》·院刊专题 中国社科院·《晚清政权与太监制度变形》·2018

酒醉的探戈

屁话连天,拉黑。

用户11xxx74

真是太恶心了!滚蛋!

100年不坏

你是真特么无聊