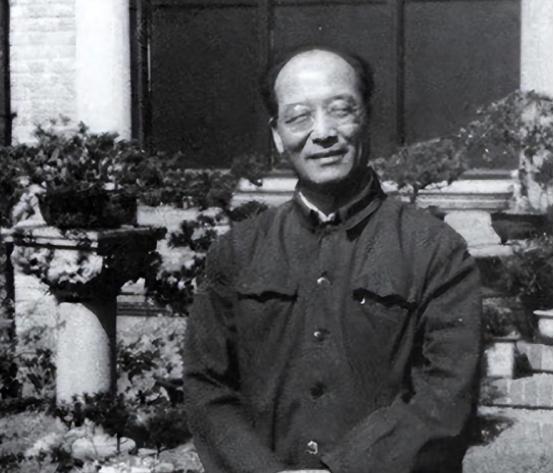

1981年,电力部一些老同志联名向中央反映,对李鹏出任部长表示担心。毕竟他才52岁,资历尚浅,难以服众。 主要信源:(羊城晚报——李鹏:我任电力部长前曾遭人联名给中央写信反对) 1981年的北京城,春寒料峭。 电力工业部的办公楼里,一场关于新部长人选的讨论正在激烈进行。 52岁的李鹏被提名为新任部长,这个消息在部分老干部中引起了不小波澜。 办公室里,老同志们聚在一起交换着意见,有人摇头,有人皱眉,空气中弥漫着疑虑的气氛。 几位资深电力工作者联名致信中央,表达了对这项任命的担忧。 他们认为李鹏虽然专业能力出色,但资历尚浅,难以胜任部长重任。 这些老同志大多经历过战争年代,对电力事业有着深厚感情,他们的担忧反映出当时干部任用中的传统观念。 信件被仔细封好,由专人送往中南海。 然而,时代的车轮正在向前推进。 改革开放初期的中国,各条战线都面临着新老交替的迫切需求。 在中央机关,领导干部年龄偏大的问题尤为突出。 当时部级领导干部的平均年龄超过60岁,年轻干部的培养成为当务之急。 陈云等领导人意识到,必须打破论资排辈的旧观念。 李鹏的成长经历颇具代表性。 他出生在一个革命家庭,父亲为革命事业献出了生命。 童年时期,他跟随母亲辗转各地,在艰苦的环境中坚持学习。 1948年,凭借优异的表现,他被选派到苏联留学,进入莫斯科动力学院水力发电系学习。 这段留学经历为他打开了专业领域的大门。 在苏联求学的日子里,李鹏展现出刻苦钻研的精神。 他不仅系统学习了电力专业知识,还深入了解了苏联电力工业的先进经验。 七年的留学生涯,为他日后在电力领域的工作打下了坚实基础。 每逢假期,他都会去当地电厂实习,将理论知识与实践相结合。 学成归国后,李鹏主动要求到基层锻炼。 他被分配到东北地区,从最基础的技术工作做起。 在电厂工作的日子里,他经常深入生产一线,与工人们同吃同住,积累了丰富的实践经验。 这段基层经历,让他对中国的电力工业有了更深刻的认识。 他亲眼看到了中国电力设备的落后状况,也体会到了工人们的工作热情。 随着时间的推移,李鹏逐渐成长为电力系统的专业人才。 他先后在多个重要岗位工作,每个岗位都留下了扎实的工作业绩。 在技术革新、设备改造等方面,他提出了许多创新性的建议,得到了同行们的认可。 特别是在东北工作期间,他主持完成了几个重要电站的技术改造项目。 改革开放初期,中国电力工业面临新的发展机遇。 电站建设、电网改造、新技术引进等工作都需要专业人才来推动。 在这样的背景下,李鹏的专业背景和工作经验显得尤为宝贵。 当时中国正处在电力短缺的困境中,很多工厂因为电力供应不足而无法正常生产。 尽管存在不同意见,但经过慎重考虑,中央最终决定任命李鹏为电力工业部部长。 上任后,李鹏立即投入到紧张的工作中。 他深入各地调研,了解电力行业的实际情况,着手制定发展规划。 他的办公室里经常亮灯到深夜,桌上堆满了各种技术资料和规划图纸。 在工作中,李鹏特别注意听取不同意见。 他经常邀请老专家座谈,虚心请教专业问题。 同时,他也大力培养年轻技术人才,为电力事业的发展储备力量。 在他的推动下,一批重大电力项目得以顺利实施。 他还特别注意引进国外先进技术,组织翻译了大量国外电力技术资料。 这段历史反映了中国干部队伍建设的重要转变。 从注重资历到强调专业能力,从年龄偏大到年轻化、专业化,这些变化顺应了时代发展的要求。 李鹏的任命案例,成为改革开放初期干部政策调整的一个缩影。 这个案例也推动了其他部门领导干部的年轻化进程。 如今回顾这段历史,我们可以看到当时决策的前瞻性。 专业人才的任用,为各行各业的发展注入了新的活力。 这种用人观念的转变,对中国后来的现代化建设产生了深远影响。 当时的这一决定,为后续几十年的电力工业发展奠定了重要基础。 历史的发展证明,当年的任命决定是符合时代需求的。 李鹏在电力工业部的工作,为中国电力事业的发展作出了重要贡献。 这个案例也告诉我们,在人才使用上,既要尊重传统,也要敢于突破,这样才能更好地推动事业向前发展。 这段历史对今天我们如何选拔和使用干部,仍然具有重要的启示意义。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!