2012年,河南一名12岁贫困女孩,被校长收留免费读书,校长待她如亲生一般,谁知,她偶然一次发现了校长的秘密,竟然毫不犹豫的选择退学,离开这里,这究竟是为什么? 女孩叫李娟(化名),来自河南南部一个偏远山村,父母常年在外打工,她跟着年迈的奶奶生活,家里穷得连作业本都舍不得买。2012年秋天,村里小学撤并,她面临辍学,是邻镇中心小学的校长王建国(化名)听说后,亲自开车去接她,把她安排在学校宿舍,不仅免了所有学费杂费,还承担了她的生活费。 王校长今年快50岁,在这所乡村小学待了二十多年,脸上布满岁月的痕迹,却总带着温和的笑。李娟记得,刚到学校时她自卑又怯懦,不敢和同学说话,王校长每天早上都会把热乎的馒头塞到她手里,冬天给她送厚棉袄,甚至在她生病时连夜送她去县城医院,垫付了全部医药费。宿舍里其他同学都羡慕她,说她遇上了“再生父母”,李娟也打心底里把王校长当成了最亲近的人,学习格外刻苦,每次考试都是年级前列。 变故发生在半年后的一个周末。那天李娟提前从奶奶家返校,想给王校长送点奶奶烙的饼,却看到校长办公室的灯还亮着。她轻轻推开门,发现王校长正对着一叠账单发愁,眉头拧成了疙瘩,旁边坐着师母,两人低声争执。“家里的积蓄都垫给那几个贫困生了,现在你又要借钱给李娟买资料,咱们孩子的学费都快交不起了!”师母的声音带着委屈,“你总说孩子们不容易,可咱们也不是富裕人家啊!”王校长叹了口气:“李娟这孩子聪明,不能让她因为没钱耽误前程,再想想办法吧。” 李娟站在门口,手里的饼掉在了地上。她这才发现,王校长穿的衬衫袖口早就磨破了,师母每次来学校,身上的衣服也总是那几件旧款式。之前她以为校长家条件不错,直到此刻才明白,那些看似理所当然的照顾,全是校长从自己家里“抠”出来的。她想起每次王校长给她买学习资料时,总是说“学校发的福利”;想起冬天宿舍没有暖气,校长把自己的暖水袋塞给她,说自己“火力壮不怕冷”;想起她随口说想吃苹果,第二天校长就带来一大袋,却从没见过校长给自己孩子买过零食。 那晚,李娟在宿舍哭了一整夜。她知道王校长的不易,这所乡村小学里,像她这样的贫困生还有三个,都是校长在默默资助。她算了一笔账,自己的生活费、资料费,再加上其他同学的资助,对本就不富裕的校长家来说,无疑是沉重的负担。她不能再这样“拖累”下去,这个12岁的女孩,在一夜之间做出了艰难的决定。 第二天一早,李娟把一张写好的退学申请放在了校长办公室。王校长看到后,立刻找到她,红着眼眶问她为什么。李娟低着头,眼泪掉在地上:“校长,我知道您一直在帮我,可我不能再花您的钱了。我想出去打工,挣钱给奶奶治病,也能减轻您的负担。”王校长急了,拉着她的手说:“傻孩子,读书才是你唯一的出路,钱的事不用你操心,校长有办法。”可李娟态度坚决,当天就收拾了简单的行李,执意要离开。 王校长拗不过她,只能开车送她回村。路上,他反复叮嘱李娟:“只要你想读书,随时回来,学校的大门永远为你敞开。”李娟含着泪点头,却没敢回头。回到家后,她真的跟着同村人去了南方的小工厂打工,每天工作十几个小时,累得倒头就睡,可她从不后悔,因为她知道,自己少花一分钱,校长就能少一份压力。 这件事后来被当地媒体报道,很多人才知道王校长默默资助贫困生的事迹。2012年河南日报农村版曾提及,当时河南部分偏远地区的乡村教育仍面临资源短缺问题,“两免一补”政策虽已实施,但部分家庭仍因特殊情况难以承担孩子的生活和学习开支,不少乡村教师自发承担起资助贫困生的责任。王校长就是其中之一,他二十多年来累计资助了三十多名贫困生,其中不乏像李娟这样的留守儿童。 而李娟的故事并没有就此结束。打工三年后,她攒了一点钱,在王校长的反复劝说下,重新回到了校园,凭借着过人的毅力,最终考上了师范大学。如今的她,已经回到家乡成为一名乡村教师,像王校长当年那样,用心照顾着每一个学生,把这份温暖和善意传递下去。 善良从来都不是单方面的付出,王校长的无私照亮了贫困女孩的求学路,而女孩的懂事和感恩,也让这份善意有了最美的回响。在那个物质匮乏的年代,人与人之间的真诚相待,就像黑暗中的一束光,不仅温暖了岁月,更改变了命运。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户72xxx99

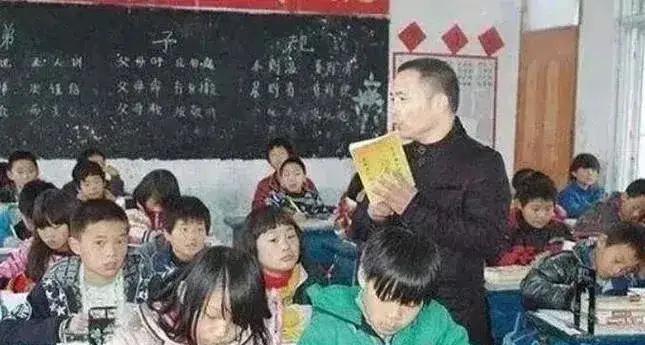

愿好人一生平安